�C��R������

1680�N���ɓ���喾�_29�㕽�R�}������(1674-1744)�͏��N���Ɍ㐼�@��c�Ɏd���u�v��v�Ƃ��������A1700�N�����狞�s���x��ʂ�̕��ƌË`���̊Ԃɋ����\���đΒ��슈�������������A�Ɠڏ�(1710)��Ɂu�v��v������p�����B

���R�v���@�@�@�@�@

���R�v���@�@�@�@�@

�����V�c�݈�(1709-1735)

�����V�c�݈�(1709-1735)

�����R�}�����āA���s�x�쉮�~�ŕ���ʂ����쑤�Ƃ̊W��[�߂�B

��1631�N:���{�u�V�������֎~�߁v�B

1705�N�F���R�}�����Ă͑œT������쑺�Ɉ������A���q�я����~�ɂĊC��R�������̌������J�n�����B

�@���Ƃ̎j���ɂ͋œT���͍]���^�E�q��m�s������S�V���ɂ����ď����a�����̖����ł���Ə�����Ă��邪�A����s����ψ���璸���������ɂ����V���ɋœT���͑��݂��Ȃ������\���������B���̐��肪�������Ƃ���ƁA�n���Ƃ������ƂɂȂ�A�H�c�����疜�͑��E�č����E���쑺�Ƒ������n�̍k�n�����A���̓��[�ɂ����ĒV�c���A�҂̐������k�E����E��ÁE�ʐM�����ړI�ł������̂��낤�B�������A���Ƃ͋�\�㗢�l�̊���Ɋւ���Ă��Ĕщ������l���~�E���q�я����~�\�Y��[�ےÁE�d�����~�̊C�^���[�g������A���̗���ɏ悹�����Ɓ[�œT���[�����l�[�я����~�̖��������݃��[�g���������ꂽ�̂ł��낤�B���s����ψ����̏��ł́A���쑺�̋œT���͌㐢�Ђɂ�舮�s�V���Ɉړ]�����Ƃ������Ƃł���B���݂̋����ɋ���3�N(1718)�̐Ε����c���Ă���B���̊���C�^�͐��˓��C���݂ɖ��̉Ԃ���ʂɍ炩���āA��ɍ��c���Õ��q(1769�|1827)����y�o������A���������������̑唼�͂��̊���C�^�̎����Ɠ����Ǘ����Ă����R�т̖؍ނɂ���Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B

���q�ÊG�}�m���@�͖������n

���q�ÊG�}�m���@�͖������n

�@�C�^�}

�@�C�^�}

1714�N12���F�R�葺���唼�O�Y�E�g���O�\�Y�E���\�Y�������R���@�Ԏ��֖������������グ�E���Ô˖�l�֒��q�r�쑺�ւ̈�����A�R�葺�������Z�E�����Ô˖�l�֒��q�ւ̈�����E�[�B�㑍���D�̏@�|��`�̕s�ւȂ��߂ɍr�쑺�Ɉ�����A�r�쑺�@�؏@�S�����Y���q�呼7�������Е�s���Ɉ�����A�R�葺�������͎��Е�s���ɋN��180�N�̓����q�ֈ�����

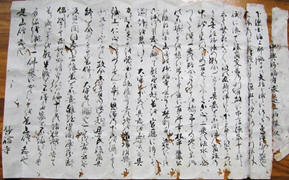

�@���������ݔ�^������Ɨ]��ɂ������߂����菇���ǂݎ���B���炭�S�Ă̕��������Ƃɂ����č쐬���ꂽ�̂ł��낤���A���ޏ�̈����̔M�]�҂͓��R��ƒ��q�̕S���ł����m�����⏕����`�������܂�Ă���B�����҂̕��R�v��̖��͂قƂ�Ǐo�ė��Ȃ��B���̗��R�͌�������ł���قǂ̓����������ɂ��ւ�炸���ꎁ�E�k�����E�������E��Ύ��ɗ̒n��D���Ȃ��璷���ɂ킽���ĉ������Ɉ����Ă��ē��_�̈ێ��ɓw�߂����Ƃ��Ă̌o����A�s��s�{�h�̃��W�J���ȍs���̒��œ��_�̒��f���ێ������o������A�\�Ȍ���\�ʂɏo�Ȃ�����Ă������߂ł���B���������Ƃ������R��̖������͉ˋ�̎����Ǝv���B���R��ɂ͖��@�R���@�����������邪���̎�����������ɂ͊W�͂Ȃ������ł���B�܂��A���̋K�͂�����������Ă����Ƃ͍l����B�j������C��R�������Ƃ������͑��X�Ɍ��܂��Ă������Ƃ�����B�v�Ⴊ�c�����ċ��s�Ō㐼�@��c�Ɏd�����ړI���A���{�̍œ��[���q�ɖ@�،o�̕�a����Ƃ��Č��݂��邱�Ƃł��邱�Ƃ��ꑰ�Ƃ��Č��܂��Ă����悤���B�������̎����͌d�_�@���~�̉��̖����R������������A�����{�݂��邱�Ƃɂ��Ă����Ǝv���B�C��R�͊C�㑰�����������Ă���B

�@���������ݔ�^

�@���������ݔ�^

1715�N3���F���R�@�،o��������������Ќ��s���ɒ�o

�@�V�@12��7���F���R�}�����āA���R�葺�������������Ƃ̐��i�𖭕���(���q�я����~)�Ɏw��

1716�N�F�C��R�������_�������������q��얭�����F���m���s�ō쐬�������n�̉��N���L��

1725�N8���F���s���������ޖ@�e���M�u�������F�v

1731�N11���F���s���������q��얭�����F���̗R�������o

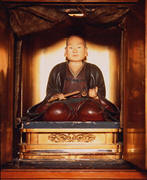

�@�C��R������

�@�C��R������

1735�N�F�C��R�������͖����{�����R�����q�ɕ�

����^�̈�𖼕��ł͂Ȃ����ǂ�Ō���B�c����������������������

�@�������C��S���q�͖�w���Y�ɑ������C�̊�ςȂ�B��m�O�ɟۖ�(�r���E�}��=�ʂĂ��Ȃ��L����)�Ƃ��ċ��D�̕ւ�낵���A�������(�V���G)�ɗ���ė������Ղ̗�����䂦�ɁA�s�X���Ɛ�˂���ɂ��ĔɉԂ��������ނ̒���̒Âɂ���(�I�g)��ׂ��炸�A�����͂���ǂ���c���@�̐��Ɉ�F�����̊���J�����B���l�����̒��H�ɏ@��̎��̂��ꂠ����(�C�G�h)���A�S�Ȃ炸���̖@���ɑ������Đ[�����̐��ɂȂ����Ƃ��D���A�\���̒n�ɏ@���̐U��킴�邱�Ƃ��D���v�������������N�K����āA������������̓������R�葺�ɖ������Ƃ����Ȃ鞐��(�{���Z�c=����)����A���̒n�Ɉڂ��܂ق����u��サ�Ċ�]���N�����A���������ɑi������ɐ��ɋ������ւ肯��B����m����喾�_29�㕽�R�v��n�͉����̂��̎u�𐋂��Ƃ����ǂ����̗͂̑��炴��𜼂�݂��܂��A��o��ق̒n��ɕ��������܂��A���ɏ�̐m�S�̐[���ɂ��炸������ł����V�̉��������邨�����Ƃ̂����̂��Ƃ����₩�Ȃ��B��(�}�c���S�g)�����\�L�̖@���N�����A�����������̏I���S�����邱�ƁA���ꕹ���Ȃ�������̎����Ȃ�A��@�̎҂͂����ɂ͌������y�ԓ��u�̎ҒN�����������B����嫂����t�ɑ����Ƃ��Ƃ������A�C�@(�X���X�~=���ꕶ)�̖�m�Ȃ�Εɏ\���̏��h�z�ɍ����Ă���𐬂��Ƃ��肤�B�M�G��(�G��)�����ǂ�_�����������P��������ňꕧ��Ɏ�������̎R�m�̎u�Ȃ�B����R�m�̎u�Ȃ�B�@�@�@�@������

1736�N9���F���R�v��A�C��R�������Ɋ�t�������Α��E�Ėڑ��E���ꑺ�̒V�c�̓c�n��R�����̊Ǘ����e����Ɏw��

1744�N�F���R�}���v��̎�

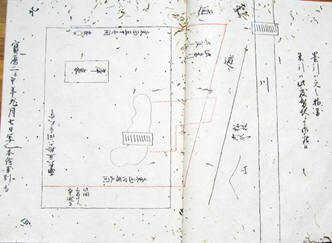

1752�N9��7���F�C��R�������̕~�n���ʐ}

1773�N7���F���ސe���M�u�o����a�v(�V��q��̖@�؎v�z)�̖{���̊z�������A�u�C��R�v(�C��/����v�z)�z�쐬��

���C��R�������{���o����a�z���@�������{���ޖ@�e����^�M�@���i��ᡛߍ�(1773)�����@�{��啽�R�}�����g�@������̎啽�R�����q�����@�������h�t�@������E�q��D�s�@���c�����D���@���ژZ���~�O�ڎ�������

���R56���ю�����M

���R56���ю�����M

1806�N���F�C��R�������͕��R�ɉE�q�傩��l�E�����ؗp[��Ɋ�]

1857�N6��22���F�����{�����g�p��я�������ɐ���

1859�N2���F���R�����q�A�C��R�������ɖ��͑���Ԋ��꒬�ܔ����A���X�N�ܔ����̑��v�Q��������t