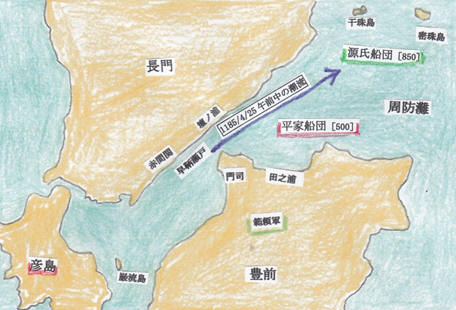

壇ノ浦の戦:下関市みもすそ川町1

源平の戦は、九州に逃げ込んだ平家が住民の支持を得られず、ようやく屋島に生き延びて一の谷に辿り着いた状況からして、平家が勢力を回復するには、一の谷で拠点を確立して京都に多数の策士を送って、政略で時を稼ぐ以外に方法はなかった。ということは、源平の戦は、一ノ谷の戦だけで決着がついたのである。九州には、大蔵氏のように立場上で律儀に平家のために最後まで戦った人もいたが、一の谷の戦以後は九州・四国・中国の多くの武士は雪崩を打って源氏側に参加している。屋島の戦・壇ノ浦の戦は、作家や学者の営業の部分が多いので、戦況の詳細はその人達に任せることにする。

《瀬戸内海の成立》

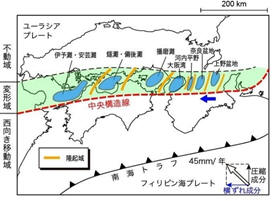

巽好幸の理論によると、300万年前にフィリピンプレートが太平洋プレートに押されて北西方向に沈み込むようになった。このために、西日本は西向きに動き、全く動かない大陸プレート上の中国地方との間にある瀬戸内海[変形域]には隆起と沈降のシワが出来て、瀬戸と灘の繰り返しが生まれた。2万年前には氷河期で130mほど海面が低く、瀬戸内海は全域が陸地でナウマン象等が棲息していた。700余りの島々は隆起帯の小山の名残である。瀬戸内海には東西に流れる2つの川があり、紀伊水道川と豊後水道川で太平洋に流れ出ていた。

沈降域と隆起域が繰り返し配列する瀬戸内海(巽原図)

7000年前の温暖化で太平洋の海水が流れ込む際には、これら二つの川から流れ込んで、瀬戸内海が出来上がった。紀伊水道から海水が流入した際に、先ず大阪湾に入り明石海峡を通って播磨灘に入ったという。このために明石海峡は広く深くなった。鳴門海峡は海水準が上昇してから出来たので排水能力が劣り、干潮時・満潮時に播磨灘と紀伊水道に水位差が生じて速い潮流が生まれているという。そうだとすると、豊後水道よりは早鞆瀬戸[下関海峡]の方が遅く出来たわけだから、早鞆瀬戸に平家を滅亡に導いた速い潮流が生まれることになる。

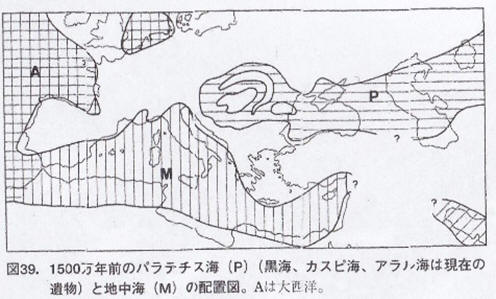

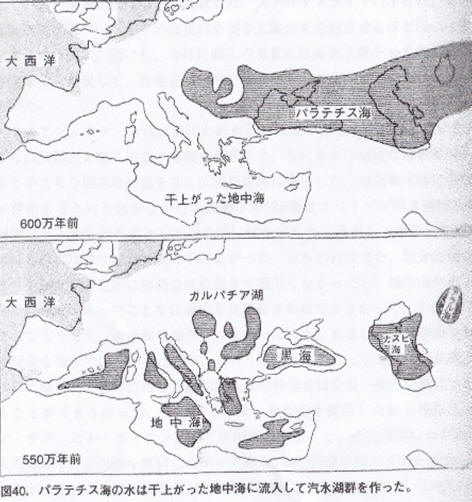

★アメリカ科学財団の調査によると、地中海は日本列島が大陸から分離した1500万年前には海であったが、600万年前に干上がり、低い所にパラテチス海の水が入り汽水湖群が出来ていた。550万年前にジブラルタル海峡が開放されて、大西洋の海水が200年ほどの時間をかけて流入した。