大宰府[福岡県太宰府市]:九州北部は大陸に近い関係で、弥生時代から多くの国[大陸分析知]が成立して、それらの統一を取るために漢書・後漢書の記述に従って中国より派遣された卑弥呼[五斗米道?]の頃(230)からは、大きな国々が後代の大宰府の近隣に登場していた。そこへ朝鮮半島の新しい製鉄技術を持った人々が渡来したが、既存の勢力に九州からは追い出され、渡来人の定住が進んでいた本州西部では最東北地:大和に定着した。この現象は、ニーチェのローマ人とキリスト教との思想の源流であるセム系遊牧民内の差別が、後代の人類文明を生んだ価値創発と、同様の歴史的過程を辿るのである。大和に定住したグループには、物部・後の天皇族・後の中臣・大伴・蘇我等がいた。彼等は圧倒的な九州勢力[九州王朝]に対抗するために、鈴鹿の関や不破の関の向こうに存在していた日本列島本流[国津神]の総合知族のエネルギーを略奪することから始めた。その勢力の主体は、物部氏・後の中臣氏であった。この東国の略奪によって、大和勢力に圧倒的なエネルギーが集約され、磐井の乱(527)でヤマト政権の九州での支配が確立した。この大和勢力は、自己の故郷である朝鮮半島の問題に干渉したが、白村江の戦(662)で敗れ、大宰府は唐からは都督府と呼ばれていた。太平洋戦争敗戦時のGHQのマッカーサー元帥と同様に、大宰府には唐王朝の都督がいて、それを忖度して、天智天皇は近江に謹慎した可能性が高い。

ここでは、当家と関わりの深い大蔵氏[後の原田氏]を中心に話を進めたい、この大蔵氏は、何時頃からかは不明だが源平合戦(1185)で源範頼に敗れるまでは、九州最大の勢力であった。大蔵という姓は、その能力からして楽浪郡か帯方郡が消滅した際(313)に、中国系役人が福岡市東区原田辺りに移住し、その能力を買われて朝廷に採用されて大宰府で職を得て大蔵と称したのであろう。その頃に筑紫野市の原田(ハルダ)に勢力を移した可能性がある。ハルダの読みは調べていないが小城の晴氣(ハルキ)と共に気になる。

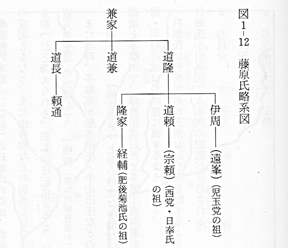

大蔵種材は、太宰権帥藤原隆家と力を合わせて、刀伊の入寇(1019)を阻止した名士である。下図の東京都日野市史の系図が正しいとすると、藤原道長グループ[分析知寄り]によって、総合知の藤原隆家と藤原日奉宗頼とは同時に大宰府と武蔵国に流罪となった。このため藤原日奉宗頼は武蔵国の兵力を刀伊の入寇時に送っている可能性もあり、宗頼自身が大宰府に行き大蔵氏に会っている可能性もある。

源平合戦の際に、大蔵氏は九州平家側の主勢力であったが、源範頼軍に敗れた。1186年に大蔵氏の原田荘の地頭に平山季重が就いたのも、そのような昔からの関係を配慮しての幕府の対応であろう。大蔵氏は鎌倉に移されて幕府の仕事に携わっていたらしい。その後、大蔵氏は日光二荒神社に職を得たわけだが、宇都宮氏が前掲の系図の藤原道兼系であるとすると、藤原一族の力が働いていた。

前九年・後三年の役以来の東北への藤原氏の総合知[日奉精神]の浸透[一大検校]と同様な現象が源平合戦後の九州[小城千葉氏・甑島日奉小川氏・原田荘日奉平山氏]でも行われていた。東北の場合は北回りの分析知・九州の場合は中国・朝鮮の分析知、それぞれの総合知化[日本化]であろう。