日野宮神社:人類最古の精神・未来の精神・宇宙の愛・一人一人の夢

≪日奉大明神始祖宗頼を祀る≫

日野市

日野市

極度にアーリア化された唐王朝を真似て、律令制度や天皇制が日本列島に導入された。その結果としての倭国から日本国へ支配制度の発展は、縄文精神を受け継いでいた南関東を含む東国にとっては、非常に息苦しい社会への突入を意味した。

武蔵国の国司となった日奉宗頼は、東国で最後まで朝廷の支配に抵抗した下海上国造の精神の復活のために、日奉族を創設した。この下海上国造は鏑木の私の敷地に住んでいたと想像している。鏑木から奈良に連れ去られた時(577年)、敏達大王の日祭りを他田宮において幇助したとされているが、それは建前の話で、実際は領地を取り上げられて朝廷で生殺しにされ、中臣氏のような中央の支配者層に、下海上国国造が代えられたのであろう。下海上国造の子孫は中央で活躍することになるが、徐々に藤原氏に吸収された。その子孫が日奉宗頼であると想像している。このため、宗頼が南関東の縄文精神を日奉部創設の出来事に絡めて日奉族を創造したことになる。

日奉宗頼の国司退任後に起こった将門の乱や平忠常の乱等も、南関東に伏流していた縄文精神を持つ民衆の苦悩がエネルギーとなって起こった事件である。悲しいことに指導者が天皇族すなわちアーリア系貴種であったために、人類の歴史に残る理想の社会とは程遠い結果となった。

現代文明の源泉は、黒海とカスピ海の北岸で誕生したアーリア人にある。緯度の高い地域で白人化した彼等は、圧倒的に多い肌の黒い人々に囲まれて、いじめの対象となっていた。この疎外感が白人の間に知識の集積を加速させ、他者を凌駕するようになった。その間に、食用としていた馬に騎乗する技術を習得したり、金属器の利用を促進したりして、他者を支配する手法=政治を生み出した。それがヴァルナ[カースト]・宗教・王権である。ヴァルナのバラモン[知力]・クシャトリヤ[武力]・バイシャ[金力]は、アーリアの故郷スキタイでは「三種の神器」となっている。これが8世紀に天皇制が作られた時に、日本に移入されて鏡[知力]・剣[武力]・勾玉[金力]となっている。この三要素は生活するためには、欠かせない必要条件だが、力という文字が伴っていることから分かるように、競争を基盤としている。例えば金力は今では経済学ですが、競争が重要な要素となっている。つまり差別がなければ、現代社会は存在出来ず、差別撤廃を大言壮語する人は、差別によってその地位を得た人ということになる。

畿内から九州にかけて存在していた倭国が、南関東にアーリア系の支配理論を浸透させ、中央アジアの白人達の観念の集積が作り出した分析知と、三万年を超える石器時代からの人と風土の共鳴の集積が作り出した総合知との対立・融合・敬遠が、南関東の歴史となった。源頼朝に要害の地であり、先祖伝来の地という理由を並べて鎌倉に、総合知に理解の深い家康さえも江戸の湿地帯に、略奪王朝といわれる明治政府を江戸城跡にと誘致・敬遠し、関東の中心日野・大宮に入れなかったのは、総合知を宿す関東平野の風土の意思です。このことは4000年以上の年月を費やして構築した分析知による現代西欧文明は、人間の存在にとって最も重要な部分が欠落していることを意味しているからです。科学が発達して火星に住んでも・寿命が120才になっても、経済が発展して皆が金張りの家に住んでも、武器が発達して太平洋戦争にように300万人の国民を殺しても、人類の幸福は達成されるものではない。過度に発達した分析知を、総合知で包む時代を迎えなければ、人類は破滅に向かう以外ない。この時、無用の用・清貧・敬遠という言葉の重要性が浮かんで来る。

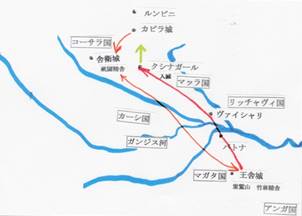

アーリア系分析知の影響は、南関東よりは約1千年前に釈迦の住むカピラ城周辺にも及んでいた。直接的にはコーサラ国の支配であり、この支配を敬遠して釈迦は南の舎衛城に行き、更に東方へ向かい、水循環エネルギー=太陽エネルギーや鉄の産出量の豊富な、しかもチベット・ビルマ族の多いマガダ国へと向かった。当時のインド社会の総合知は、インダス文明やヴェーダ時代の影響を受けてかなり分析知化されていた。文字が普及していて、論理的表現も完成していた。6世紀の南関東とは比較にならないほど文化が発達していた。

釈迦は80歳を迎えて、霊鷲山を下りて最後の旅として生誕の地カピラ城に向かった。パトナでガンジス川の彼岸に渡り、理想の地カピラ城へと進むが、現実にはカピラ城はすでになく、そのことを知っていてか途中で時間を費やし、クシナガールで最期を迎えた。野山に咲く花は、開花してからよりは開花を待つ心の方が、人に生気を与える。釈迦は、理想の地の直前のクシナガールで入滅したのである。総合知の持つ不確定性が与える永遠性である。

分析知により発達した支配体制が、釈迦の時代にガンジス川流域に、そして日本列島では4世紀頃から関東平野南部に到達し、それぞれの地域の古モンゴロイドの総合知との間で、生物の抗原抗体反応のような社会変化をもたらした。総合知には欠陥があり、例えば自己を維持するエネルギーを如何に入手するかで、インドでは托鉢であったが、他人頼りで抜本策ではなく、南関東では森林田畑の再生エネルギーであった。分析知と総合知のバランスが、人類のサステナビリティには不可欠であるという宇宙の真理への回帰が、釈迦の求法であり、南関東の諸抵抗である

ブッダの生涯の移動行動を見て、こんな思いを持つ。古モンゴロイドの血を引く釈迦族は、部族社会から王権が成長していたが、南のコーサラ・マガダ等よりはそのスピードが遅く、遂にはコーサラ国に吸収される時代であった。後には、豊富な富を有したマガダ国にコーサラ国も吸収された。アーリアの分析知に吸収されて、郷土の総合知の穏やかな時の流れが虚構化されるのを避けて、釈迦は出家したものの、南の国々は更に論理化が進んでいた。大パリニッバーナ経の旅は、故郷で経験した総合知を理想化し、激しく希求しながら適切な距離を取って入滅している。西行の「願わくば 花の下にて 春死なん その如月の 望月の頃」よりは、深い教えを人間の行為として語り掛けている。しかしながら、釈迦の説いたという「縁起の法」も「四聖諦」も分析知の衣を着ている。