日祭神社[福島県行方郡]

日祭神社については、『大日本史』を引用した解説等はあるが、信頼の置けるものではない。8世紀前後の行方郡[日奉精神の原郷の名:アイヌ語]の風土を捉えた解析が見当たらない。そこで歴史学には素人ではあるが、日祭神社について東日本太平洋沿岸の時空の流れから解析してみる。

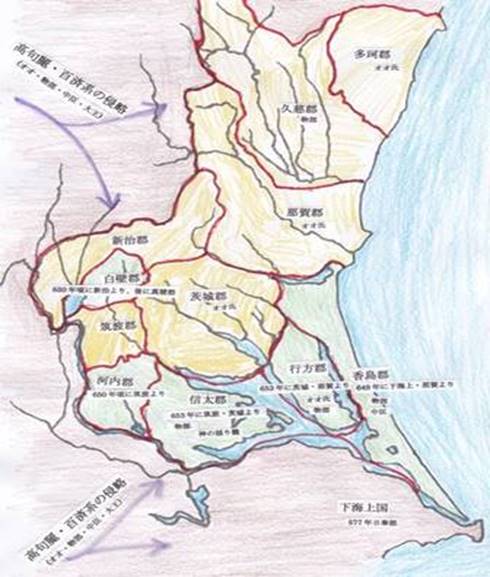

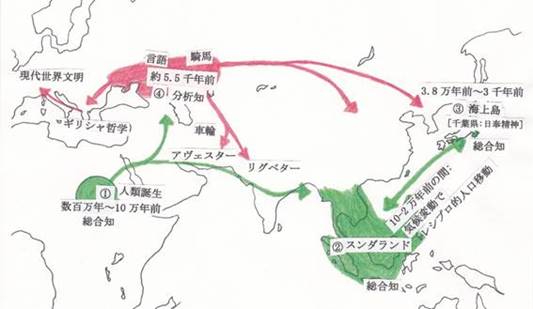

日本列島に渡来した大和大王のグループが、先に渡来している九州王朝との競争に打ち勝つためには、関東平野のエネルギーの収奪が必須条件であった。そのために、鞴を使った新産鉄技術と騎馬技術を用いて、碓氷峠より関東平野の制圧を開始した。その略奪グループの主流オオ氏は、関東平野の人々の総合知[宇宙の意思の顕現:アジール]に接して感動した。しかし、略奪グループが朝鮮半島の分析知を持ち込んだために、この総合知は武蔵国・房総半島・常陸国・福島南部という辺境地に徐々に追い込まれて行った。

そこで、多珂郡と那珂郡のオオ氏には、彼らが朝鮮半島から持ち込んだ分析知と関東の総合知の中庸を取る中臣職が置かれた。那珂郡のオオ氏から中臣鎌子が出て、当時は鏑木―多古の東総台地に追い込まれていた総合知の総帥:下海上国造を奈良桜井の他田宮に連れだし、敏達王朝内に総合知を追究する日奉部(577)/他田坐天照御魂神社(586)[天照大神の元となる神]を創設した。当時の日本列島では蘇我氏をはじめ大陸分析知の勢力が圧倒的に強く、総合知の重要性を主張する那珂系中臣氏の施策[日奉精神の再興]は物部氏と共に抹殺(587)された。

多珂系中臣氏から鎌足が出て鎌子の名前を継承したが,すぐに総合知再興の危険性を察知して、総合知への憧憬を秘蔵し、分析知を徹底的に修得した。また、長男定恵を僧侶として中国に送り込み大陸系分析知を深く探らせ、総合知を秘めた分析知の統治氏族:藤原氏を創設した。次男藤原不比等は、アマテラス神道・天皇制・古事記・日本書紀等の日本国の基礎を虚構した。その子の藤原宇合は、720年に房総半島の按察使と常陸国守に就任し、東国の総合知[日奉精神・日部の創設]の再興に励んだ。帰任後、蝦夷の乱が起こり、724年4月に持節大将軍となって蝦夷地[総合知の故里]に入った。未だ陸奥国国府の機能は仙台市太白区等に分散していたようで、副将軍大野東人が多賀城を築城するのは少し後になる。この時に将軍藤原宇合は、帯同している日奉部を日祭神社の地に置いたと推定する。宇合も次の大野東人もオオ氏の出ですから、日本民族の基本精神である総合知による統治の理想を捨てておらず、日祭神社は反抗を繰り返す蝦夷の民政に重要な役割を果たしていた。その祭神に天照大神が入っているのは、その頃、国家統一のために藤原氏によって作られたばかりの神だからであろう。日奉の「奉」は各個人[和人や蝦夷の差別はない]と宇宙の意思との交感を意味し、「祭」は肉を机の上に飾ることを表し大陸の狩猟民族が他者に自己の神性を顕示する行為ですから、大和朝廷の蝦夷地侵略には適合した名称として、日奉ではなく日祭を用いたと推定する。

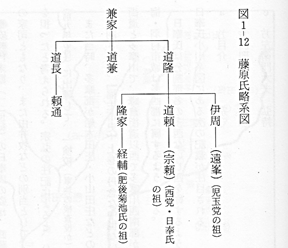

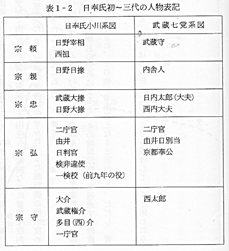

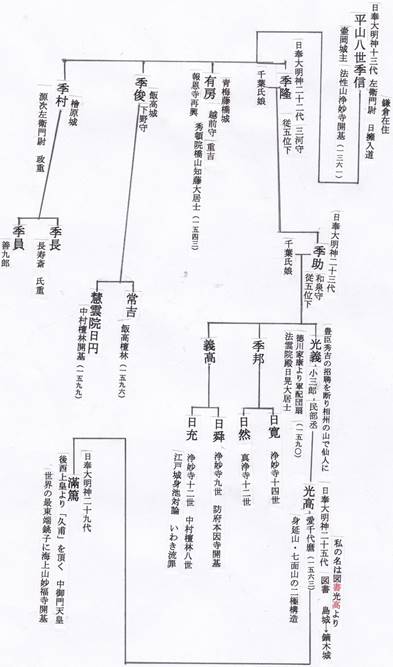

さて、東京都日野市史通史編によると、関白内大臣藤原道隆の孫達は、叔父道兼・道長のグループによって政権争いに陥れられて流罪に合った。その孫達の中に藤原日奉宗頼がおり、武蔵国司として流された。その後に武蔵国で日奉精神を復興し、民衆から日野宮神社に祀られて日奉大明神始祖となった。

この争いは一般には花山天皇と関係した話があるが、そのような大衆受けする話ではなく、遣唐使や最澄・空海等の大陸分析知の盛隆を受けて、藤原族の統治思想の中枢に分析知への傾斜があり、その分析知派の道兼・道長の勝利によって彼等は「我が世の春」を謳歌したが、中庸という思想のバランスを失い藤原時代の終焉が始まった時代でもある。この日奉大明神の子孫に日奉宗弘がおり、前九年の役に検非違使・一検校を務めたとあるが、日奉族の性格からして鎮所に属したのではなく、侵略地の民政に力を注いでいた。例えば、蝦夷地の民衆の神[総合知]と鹿島神等の式内社[分析知]との調整を日祭神社の周辺で行っていたと思われる。また、日奉大明神7代平山2世季重の「一の谷の先駆け」も、天皇族[平家]の行き過ぎた分析知を、坂東の総合知「もののふの道」で正す行為であった。鎌倉幕府成立後も分析知の天皇族[源氏]の権力支配が続いたために、平山季重は幕府内[民部卿]に属しながらも源頼朝とは不即不離の距離を保っていたと伝承されている。その後、総合知を希求する日奉族は、足利時代・戦国時代と分析知を強固に信奉する多数の勢力[足利・新田・上杉・後北条・武田・豊臣等]に翻弄されながら生き抜いていた。しかし、十数年の人質生活を経験した天才徳川家康は、人間の存在には総合知が必須条件であることを理解していたから、幕府成立時に当家を特別扱いにしたと思われる。

例えば、強固な分析知の後北条には檜原城の平山氏重が従属し、やや弱い分析知の上杉には平山有房・光義が従属して、日奉族の総合知を守っていたが、1590年7月に豊臣秀吉の小田原攻めにより後北条は消滅した。この時すでに徳川家康が江戸に入ることは決まっていた。この状況下で策士豊臣秀吉は、平山光義を取り込もうとしたが、相州の山中で仙人になったとして招聘を避けて家康側に付いた。圧倒的な豊臣秀吉の権力下にあったが、家康は仙人となった光義を優遇して、江戸入城より先に日奉族の中心地に府中城を築き関東総合知の修得に努めた。源頼朝は支配という分析知と民衆の総合知の中庸を取る修養が欠けていたから短命な幕府に終わったのである。家康は近い将来に江戸政権[分析知]と対立が必定な不受不施義[日蓮思想の総合知]の中心地である多古島城の日奉大明神25代平山図書光高を日奉精神の発祥地鏑木に移すと共に天領として保護した。しかし、この時に多古に残った父光義の甥の日充聖人は1630年の江戸城での身池対論で敗れて岩城に流罪となった。流適地は前もって決まっていたようで、徳川家康の人間としての大きさは計り知れないものがある。

日充聖人『日天子』(1633)流適地[いわき]より当家へ

日奉精神を捨てない誓

この件は、長くなるので別項で記すことにする。

しかし、明治維新は海外の識者が逆向きの革命という通り、禁教に悩んでいたキリスト教諸国が薩英・馬関戦争で薩長藩を半殺しにして日本列島キリスト教化の手先を育成して、関東平野に土地を持たない彼等に関東の資産の略奪をさせ、西欧文明と称する西回りの分析知が日本列島を席巻するように仕向けた。この明治維新勢力は朝鮮半島から大陸にまでその触手を伸ばし、太平洋戦争で敗戦を迎え、ネロや始皇帝でも及ばない330万人の自国民を殺しても責任を取らないおかしな支配層が出現した。キリストの再来と自称したマッカーサー元帥が、日本の政治は12才と蔑んで日本人に気付かれないようにキリスト教化を進めるとした。いつの間にかキリスト教諸国の集まりG7に、日本の指導者は嬉々として参加するようになってしまった。フセインーピコ協定のような心無い政策の果てに発生しているアフリカ・中東の難民問題等の尻拭いを、日本人の孫や曾孫からの借財で尻拭いをさせられている。その結果は、全国の山野は荒廃し、人々はコンクリートの箱を無数の家財で飾った都市という虚構の中で、死を待つ人生を送らざるを得なくなってしまった。正にマッカーサー元帥のいう12才の指導者達の無策の結果である。明治維新以後にはいろいろ宣伝はされているが、日本には藤原鎌足・不比等や徳川家康のような政治家はいないという。なぜかというとニーチェが「死んだ」というキリスト教諸国を宗主国とした政策しか取れていないからである。旧石器時代より日本列島の村々で汗し涙した祖先達の築いた風土[総合知・日奉精神・アジール]を、カスピ海・黒海の北岸→東欧→ギリシャ・ローマ→スペイン→イギリス→アメリカと西回りで伝来した強固な分析知[ルサンチマンを内蔵]に圧し潰された時代が続いている。何とかして一人一人が日本列島の美しい自然と共鳴する日々の中で、11次元や阿頼耶識とも言われる広大な宇宙空間の中で人間として生きる意義を掴んでほしいと願う。

日奉大明神38代平山33世高書