伊能忠敬

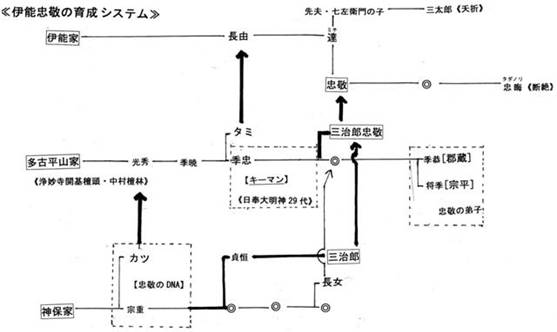

後に伊能忠敬となる三治郎は、神保家の一族小関家に生まれ、神保家と関係の深い中村平山季忠に、その才能を見込まれて養子となった。季忠は林大学頭に相談して三治郎に忠敬という名を与えた。季忠の妹[タミ]は夫[伊能長由]を亡くしために、季忠の保護を受けていた伊能家の娘[ミチ]に忠敬を婿入りさせた。その際に季忠の指示で、忠敬は鏑木側へ「大祖日奉大明神への誓状」(1762)を提出している。日奉族では日蓮宗不受不施派の僧への対応等の経験から、彼を鏑木側には近づけさせなかった。後の妾事件・シーボルト事件(1828)で分かる通り、分析知が誘発する可能性のある危険性を予め回避していたのである。[大原幽学への距離感も同様である]それと共に、彼の自立心の高揚にとって必要不可欠な社会システム上の神性[努力や学問では越えられないものの存在]を体得させてもいた。日奉族は、藤原宇合(717)や金砂城の戦(1180)以来、茨城県との関係は深く、日本地図作成の先駆者である高萩の長久保赤水(1717‐1801)との交流があり、季忠は三治郎を自分の孫達と共に鏑木平山の土浦の家で数学を勉強させている。《誓状の用語から分かる通り、忠敬の頭脳には、日奉族の拠点:飯高・中村両檀林に全国から抜擢され集った数百の学僧の真理を探究する精神が集約されている》

☆測量は当初私費で行わなければならず、親元の中村の負担が莫大であった。後に幕府から資金が出て、御用という旗の下、全国各地を回るようになると、測量は中村平山家の孫達に押し付けることも多く、妾を囲うようになり、日奉族では彼を「忘恩の輩」と呼んで遠ざけていた。百年数十年後、明治維新というキリスト教諸国を背景とした関西勢力による関東の資産収奪が行われ、佐原地区にも不穏な空気があった。その民衆の反感を鎮撫するために、貧しい身分から勤勉努力して世界的功績を残したという人物が郷土にもいたという支配者側の筋書きが造られて利用された。このため、日奉族は新しい伊能忠敬物語からは距離を取っていた。近年、新聞社が映画化した際に、重役が当家を訪れて試写会の式典に参加してほしいということであったが、日奉族の200年の評価に従って断った。聖徳太子の作り話が、最近徐々に教科書から削除され始めたように、静かに時の経過を待つのが正しい対応であろう。これも文明の内蔵する野卑性の一つである。

【意訳】 誓い文

私は、この度御養子に引き立てて頂いたことを、身が引き締まる気持で尊く思っております。神の末裔であり大家である中村平山季忠様の広いお心で、林大学頭より忠敬という名前を頂くという計り知れない御恩を固く心に留めて生きてまいります。

私は、養子として頂いたからには、崇敬の念を忘れません。私は、取るに足らない人間ですが、事の大小によらず神命に背くことは致しません。

大祖日奉大明神の神罰は誠に誠に恐ろしく、額ずいて礼拝いたします。

時に、

宝暦十二年壬午(一七六二年・十八才・平山三治郎忠敬として伊能家に婿入りする際)

冬十二月八日

膝まずいて忠敬[花押]

神嫡流

御本家尊大人[日奉大明神三十一代鏑木平山満伴様]

【日奉大明神三十八代平山高書作成】