霞ケ浦

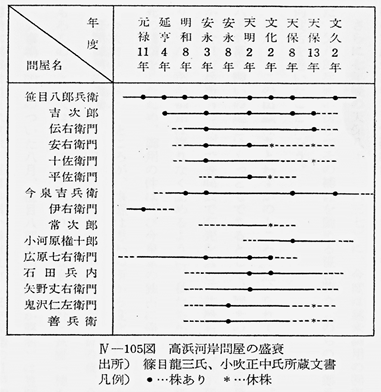

日奉大明神36代平山31世皐次郎の妻:愛子(1869-1945)は、茨城県石岡市高浜の篠目八郎兵衛(1844-1895)の娘である。篠目家は江戸初期から茨城県中部の米・雑穀・薪炭・油・瀬戸物・醤油等を江戸に運び、江戸からは塩・砂糖・蝋燭・鉄・呉服・小間物等を運んでいた。ライバルには今泉家があり、1816年に篠目家の出火で、それまで扱っていた笠間藩廻米御用を今泉家に奪われた。1840年今泉家が大火に会い、22年ぶりに笠間藩江戸廻米御用をすべて請け負うようになった。

1887年頃に水戸鉄道[小山-下館-笠間-水戸]と常総鉄道[古河—下妻-土浦-石岡-水戸]の建設競争があり、篠目家は常総鉄道を主張したが、水戸鉄道推進グループに敗れた。八郎兵衛は、後に自費で高浜駅を建設し常総鉄道の夢を実現し、利根川と江戸川を結ぶ運河の建設[千葉県野田市]・汽船会社の設立・陸送等に尽力した。

1945年の敗戦後すぐに、篠目家の銚子海鹿島(アシカジマ)の別荘にアメリカのオジサンと呼んでいた篠目孝氏が逗留していて、父に連れられて訪ねたことがあった。鬱蒼と木の生い茂った暗い浜辺の生簀に泳ぐ魚を見た記憶がある。日本画家:小川芋餞[牛久市の雲魚亭は自宅]が逗留していた話もその時に聞いたように思う。

〇当家の伊能忠敬で有名になった土浦の別邸は、一度潰れて江戸期に別のところに再建された建物だと聞いているが、常陸国府のあった地域の文明と鏑木との連携が必要とされていたと思う。東総地区に住む人々は霞ヶ浦周辺の人々とは縄文時代から連携を取っていて、祖母が嫁いで初めて繋がりが出来た訳ではない。この地域の人々は、程度の差こそあれ根底では総合知の価値観[日奉精神]で繋がっていたと考える。