甑島列島[鹿児島県川内市]:鹿児島の西南に近接する列島で、恐竜の化石が発見され、縄文遺跡もあり、スンダランド・中国南部⇔台湾⇔先島諸島⇔沖縄諸島⇔奄美諸島⇔トカラ諸島⇔甑島列島⇔九州[下図のD]と連なる南方よりの風土の伝達の受け入れ口の一つである。甑のコシキという読みは和語であろうが、近くのトカラ諸島のトカラが、5−6世紀頃にアフガニスタンの北部にあった吐火羅国がウイグル族に征服されて、インド・ヨーロッパ語の最東端の言葉が長江沿いに東進して九州に到達した可能性もあり、コシキも元々は外来語であろう。日本列島の文明の受け入れはほとんどが朝鮮半島からで、その中心は大宰府周辺であり、その代表は紀元前2世紀の銅製の三種の神器を持っていた早良国であろう。

九州への渡来のルートの概要を下図に示す。Aはスキタイ[競争を軸とする三種の神器思想]・セム[ヒエラルキー構造・菊の紋章]からの強い分析知、BはAの強い分析知を黄河流域の古モンゴロイドの総合知で再生した分析知、CはBによって分析知化された古モンゴロイドの総合知。Dは南開諸島に残留する古モンゴロイドの総合知。

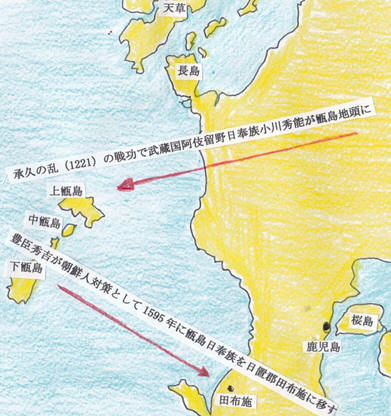

日奉大明神5代宗網の長男系が西貫主、次男系が阿伎留小川郷、四男系が日野の日奉の峰を継いだ。鎌倉幕府[分析知]の成立によって、古来の武蔵勢力の弱体化が進められた。日奉精神を継承した四男系は巨大氏族千葉氏[総合知の理解者]の力を借り、日奉平山季重の実績もあって何とか幕府の圧力に対抗していた。しかし、蒙古の襲来で千葉氏は九州小城へ移され、阿伎留日奉小川氏は九州南部の硬めということで、甑島に日奉族の一部を割かれた。これによって武蔵地方の鎌倉幕府[北条氏]の支配が強化され、同様のことは常陸国でも起こっている。

九州への南北からの交流を取り扱っていたのは、太宰府や刀伊の入寇(1019)で大活躍した大蔵氏[後の原田氏]であったが、大蔵氏は壇ノ浦の戦の直前に源範頼に滅ぼされた。この名族大蔵氏の原田荘は平山季重の管理下に置かれ、大蔵氏は刀伊の入寇時に藤原隆家と力を合わせて日本を守った実績で、鎌倉に移され丁重に保護されていたという。徳川家康によって、この原田氏は帰農した当家の鏑木村の領主とされた。家康の総合知への理解の深さが示されている。先年亡くなったホーキング博士の遺書にも、人間存在の意義として同様なことが述べられている。

平山季重の活躍で有名な「一の谷の戦」でも小川氏は共に参加している。甑島の小川氏の家紋は「二つ鷹羽」と聞くが、先に同島へ逃げ込んでいた梶原氏も同じ家紋と聞くので、正確なことは分からない。日奉族は、自立している時は「二つ引き両」の家紋を、分析知の体制下にある時は「違い鷹羽」を用いていたというから、「鷹羽」紋は甑島の地頭として日奉族の意思を示していたのであろう。