九州の日奉族

筑前山家(ヤマエ)の平山季重墓(1890再建)[福岡県筑紫野市山家池田]:「筑前六宿 山家風土記」によると、平山季重は寿永年間に故ありて、御笠郡山家枝郷西山に帰農し、建久2年(1191)8月25日に山家池田亡くなった。数代後の孫を平山刑部少輔といい、その子が朝日村に帰農した。よって、山家では平山姓が最も多い(95㌫)という。

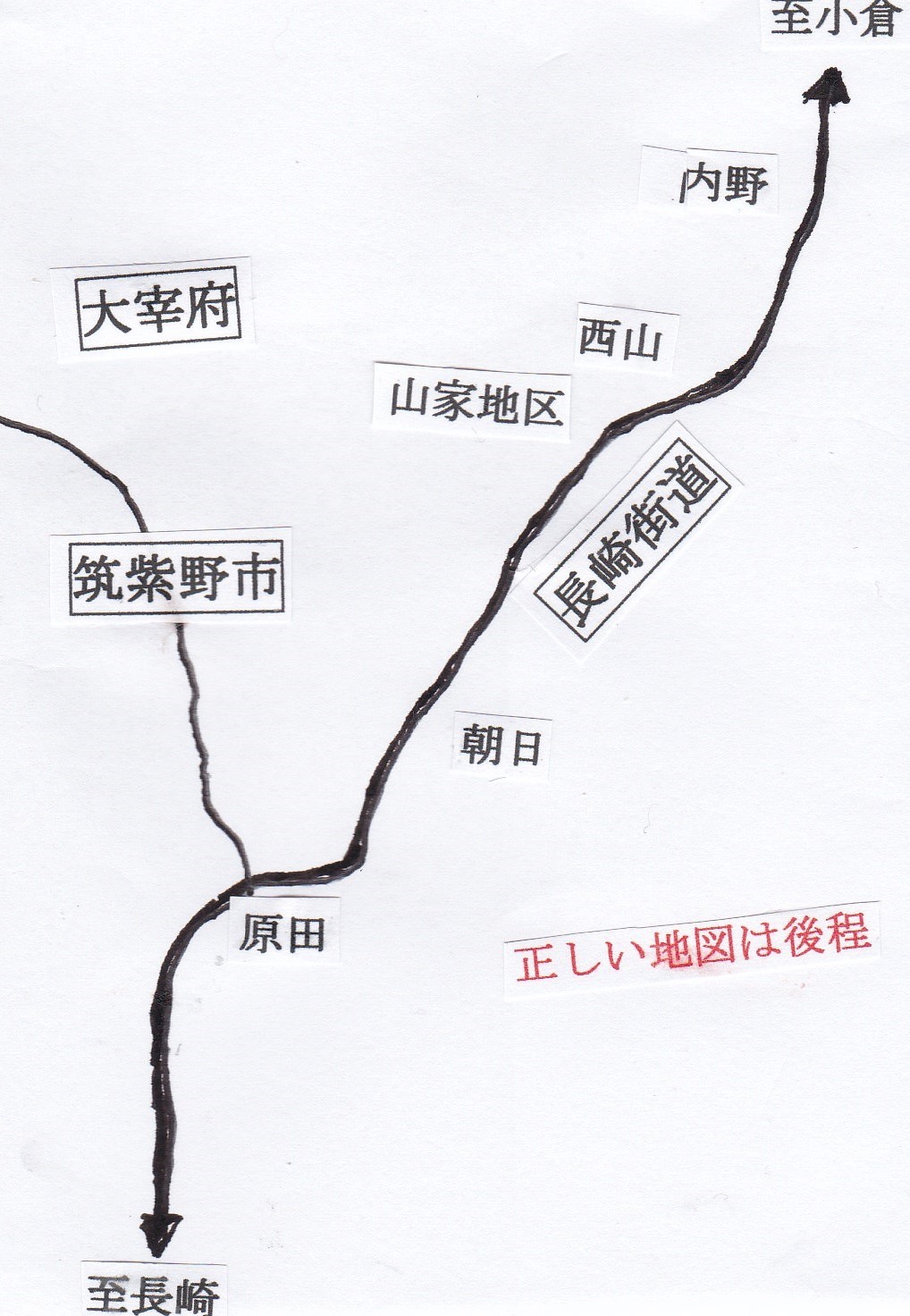

ドイツ人医者・博物学者のケンペルは、オランダ商館の医師として長崎出島に滞在し、将軍に二度拝謁(1691・92)している。その長崎と江戸との旅の途中で山家を通過し、この山家集落のことを絶賛している。ケンペルの著書『日本誌』(今井正訳)によると、「山家は数百戸の村であり、冷水峠を駕籠で越えて小さな集落に着いた。そこは血のつながった一家眷属[日奉平山族]で、体格は良く、ことに女性は着衣・動作・言葉遣いが上品であり、身分の高い階層の教養を備えているかのように見受けられた」、また帰路でも「内野村に至る。ここで均整の取れた立派な体格の男達を見かけた。西山村の女性は非常に慎ましやかあり、特に娘達はアッと思うほどに美しい。一里ほど進み山家宿で泊まる。四分の一里進んで二村で川を渡り、八十戸ほどの小さな町・原田(ハルダ)に至る。半里先で筑前領は終わり、対馬領が始まる」とある。

日奉族は、弥生時代頃から大陸から伝来する分析知の圧倒的な圧力に耐えて、日本列島で約4万年をかけて創り出された自然と人間の間の創発の蓄積=総合知を大切にして来た一族で、人類がアフリカで誕生したことにより、その地から最も遠い関東地方で地政学的に生き残った精神の保持に努めて来た。この日奉族には、多くの支族があるがその総てが、その後の分析知文明の中に取り込まれて、精神性の一族でありながら精神性を見失った支族として活躍している。一般に人類の発展史では、この現象が顕れ易く、出家することによって成立した釈迦仏教の現状が、甍を争う観光仏教に流れているのもその一例である。人類がコロナ禍に喘いでいても、それを救う言葉が大衆の中へと流れて来ない。先年亡くなった現代の智聖ホーキング博士は、現代物理学を駆使して宇宙の果てまで旅したと遺書に残しているが、その彼の言葉で最も大切なのは、生涯にわたって彼が出会った人々の中[総合知]でのみ、彼の研究成果は価値を持つと説いていることである。

日奉大明神7代平山2世季重は源平合戦の恩賞として、1180年に御笠郡原田荘の地頭になっている。この地の原田氏は平家側に属したために、鎌倉で職を得ている。原田氏は元大蔵氏といい、刀伊の来寇(1019)の際に大宰権帥藤原隆家と大蔵種材が協力して女直軍を撃退している。藤原隆家と日奉大明神始祖宗頼とは近親であり、徳川家康が関東に入府した際、日奉族が秀吉の招聘を断って仙人になったことを多として、平山八幡宮に軍扇を奉納すると共に、関東の総合知日奉精神を保護するために当家の領地[日奉精神発祥の地]を天領として原田氏に支配させた。このために原田氏とは二百年を超える関係を保った。

同時に千葉氏は、源平合戦の恩賞として九州小城の地を賜っているが、千葉氏は平氏という貴種に属し分析知側の武将であるから、経済的価値の高い小城に移り住み、九州千葉氏として繁栄した。

このように人間存在の基本精神の保護者であるから、季重が故ありて九州に下ることもなく、1191年に没していたら1192年に実朝が生まれた際に鎌倉での「鳴弦の大役」を果たすことは出来ない。季重は1221年に日野平山居館で病没している。

原田荘には、地頭職を遂行するために、平山一族の重要な支族が移り住んだと思う。ケンペルの『日本誌』に書かれているように、理想的な総合知の社会を形成しているので、系図をうんぬんするよりもはるかに優れた人々の日々に学ばなければならない。