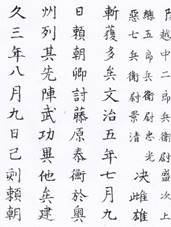

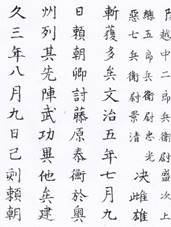

系図の表記

系図の表記

多賀城[陸奥国府、宮城県多賀城市大字小川]:719年7月に藤原宇合は常陸守[日奉部を帯同]として、安房・上総・下総[日奉部の整備:日部]の按察使に任ぜられた。これは朝鮮半島から渡来し、後に朝廷と呼ばれる支配勢力が関東を侵略した際に、現地の主要勢力に階位を与え支配勢力に取り込む[577年の日奉部の成立もこの一環]と共に、略奪地:関東に多数の朝鮮半島出身者を送り込み、反対勢力を押さえ込んだ。この手段は、現代中国でも新疆ウイグル地区の統治に用いられている。関東侵略が一段落すると、房総半島を含む関東地方の農民を、649年に設置された鹿島評・香取評[後の鹿島・香取神宮]から蝦夷地に多数送り込んで柵戸として公民化し、代わりに蝦夷から多数の人を関東・関西に分散させて蝦夷の反抗力を削いだ。常陸守:藤原宇合の主な目的は、侵略地蝦夷社会の安定にあった。724年3月に蝦夷の反乱で陸奥大掾:佐伯児屋麻呂が殺害された。同年4月に式部卿:藤原宇合は持節大将軍として蝦夷地の鎮圧に向かい、同年11月に都へ帰還した。同年に按察使大野東人が多賀城を築城し、それまで現在の仙台市内にあった国府を移し、729年に鎮守府将軍となった。802年には征夷大将軍坂上田村麻呂が胆沢城[岩手県奥州市水沢佐倉河字九蔵田]の築城のために派遣され、多賀城国府から鎮守府機能が胆沢城に移された。

日奉大明神4代宗弘が検非違使・一検校として、陸奥国の経営に関わっているという記述がある。一検校の職務内容がわからないが、おそらくは各郡司の調整や鹿島神社等の移入させた宗教と現地宗教の調整を行っていたと推定している。系図には自画自賛的に書かれているが、日奉大明神7代季重が陸奥国ではこれと言って手柄のなかったのは、蝦夷地侵略には、総合知の立場に立つ日奉族にとっては、思想的には相容れない立場に立たされていたと考える。

文治奥州合戦(1189)で源頼朝が平泉の藤原泰衡を破ると、陸奥国の行政の中心は多賀国府に置かれた。各地の地頭となった関東御家人による蝦夷地支配が確立した。ただ日奉族は地頭になっていない。特別な働きがなかったことを示している。このことは日奉族の成立の基本に関わる問題で、日奉族といえども人間であり、すべての日奉族が日奉精神を理解し堅持していたわけではないが、まだまだ日奉平山族の中に、総合知と分析知の共役構造が巧みに維持された時代であった。源平合戦を始め主な戦いは、分析知内の主導権争いであったが、蝦夷地の制圧は天皇を中心とする分析知グループによる総合知地域の略奪戦であった。このことは、半世紀程前の関西分析知グループによる関東平野の略奪を経験している日奉族にとっては、戦場に向かうことに大いなる矛盾を含んでいたことを示している。

系図の表記

系図の表記

人類が今後着目しなければことは、文明だ・国家だという価値観をこのまま追求していたのでは、恐竜の存在が地球上の宇宙の意思に沿わなくなって滅亡したように、人類の存在そのものが厳しい状況[サステナビリテー]に追い込まれることになる。釈迦は自国に文明や国家という分析知の価値観が迫り来たから慧眼をもって出家したのであり、藤原氏も表面上では分析知に傾倒しながら総合知を伏流させていたから列島を指導する名族として君臨出来たのである。この事実を学んだ徳川家康は日奉精神を統治の裏に取り込んだことにより、世界でも稀にみる平和な時代を長期に構築したのである。