他田坐天照御魂神社[春日神社:奈良県桜井市戒重557]

日本列島では古モンゴロイドの人口が東北部に最大60対1といわれるほど多く分布していた。人口が希薄な西日本に朝鮮半島と奄美大島から、水田稲作と製鉄技術を持つ新モンゴロイドが渡来して、その子孫達がクニ→国→国家→少し病的であるが帝国→国家と変化して日本を統治して来た。

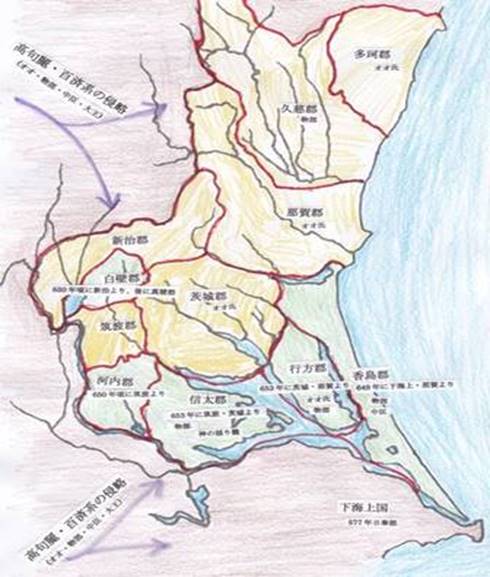

しかし、霞ヶ浦南東部の旧下海上国の区域には中臣氏の勢力としての郡が創設されて、茨城東南出身の中臣氏が中央で力を持つことが出来た。中臣氏の主流は蘇我氏との争いで消滅したが、支流中臣鎌足が鎌子を称し中庸の意思を継承して中央で勢力を伸ばした。彼は鎌足と改名し「六韜」を勉強したというから、分析知側に大分傾くことによって自己を保持した。この人の子が藤原不比等で、日本の支配機構を創造した一族を生むことになった。なお、乙巳の変を中臣鎌足と共に実施した中大兄皇子の「中」は2番目という解釈があるが論拠が不明で、中臣の「中」と同様に総合知と分析知の中庸の「中」であろう。そうでなければ、3万年以上かけて日本列島が育んだ精神が無に帰すことになる。

日奉(ヒマツリ)という言葉は、577年に敏達大王が他田宮(オサダグウ:桜井市)で太陽祭を行う際に大王を補佐する機関として日祀(日奉)部を作ったことに始まる。この時に東総(鏑木古墳群)集落の長が他田日奉氏として他田宮に仕えた。このことは3.8万年以前からの旧石器・縄文期の太陽信仰は、最早当時の日本列島には東総以外には残っていなかったことを意味する。大王族が日本列島を統一するためには、この旧石器・縄文期の太陽信仰を組織内に吸収することが必要であった。その後、670年頃に天照大神を中心とした古代神道が完成し、古事記

(712)

や日本書紀(720)

が編纂されて古代の神々の構成が全国に喧伝された。このように日本精神の形成の第一段階において、東総日奉精神が重要な役割を果たした。さて、最澄・空海等により更に分析知的な仏教が伝来して日奉精神が衰弱した頃、日奉大明神始祖宗頼が武蔵国司

(932?)

になって南関東に残存していた日奉精神を保護して日奉大明神なり、その子孫がその精神を継いだ。そこに日蓮が出て東総日奉精神を基礎に法華思想を解釈して日蓮宗を構築した。

他田坐天照御魂神社の「天照」は、アマテラス大神の荒魂、すなわち元となる神といわれ、天照大御神を中心とした日本神道が構築される以前の神の表現で、茨城沖から千葉沖の海を照らし上り来る太陽の‘こころ’[総合知]への愛おしさである。