椎葉村の那須伝説[宮崎県椎葉村下福良1762‐1]と日本神話

源平合戦を平山季重と共に戦った那須氏が、どのような恩賞を受けていたかは不明である。そもそも那須一族の源氏軍への参加が遅く、戦功も目立ったものがなく、屋島の戦での「扇の射落とし」という重臣であれば引き受けない役割で有名になっている。扇射落の話は、「鵯越の逆落とし」や「八艘飛び」の話と同様にフィクション性が高く、那須氏に恩賞がなかったことも考えられる。九州での恩賞は、千葉氏や当家の場合で分かる通り、南関東の総合知[もののふの道]を用いての民衆との融和と統治の策であった。前九年・後三年の役後にも奥州で同様の融和策が行われていたらしい。那須家が勢力を増すのは、鎌倉幕府の成立後暫く経ってからである。

熊本の五家荘から宮崎の椎葉村に掛けて那須大八の伝承があり、一応この辺りが恩賞の対象地であった可能性もあると思っていた。しかし、柳田国男は『後狩詞記』でこの辺りの姓は奈須と書かれていたものが、後に那須と変えられている。ナスは先住民の山地を言い表す言葉で、那須与一の一族とは関係がないという。五家荘から椎葉村にかけての那須大八の話は、山村の人々の貴人への憧れが作り出したフィクションであるという。

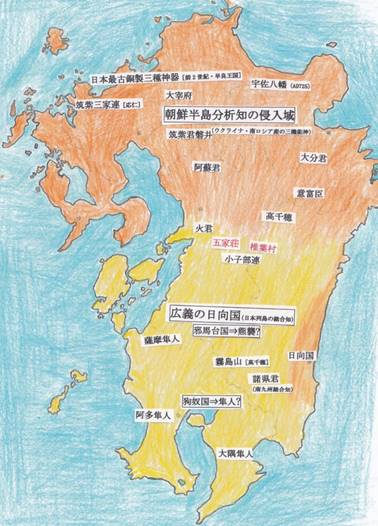

では、南九州で何故に貴人への憧れ、すなわち落人伝説が多いかというと、広義の日向国を舞台に日本神話という壮大なフィクションが創作されたことを、この地区の民衆が熟知していたからであろう。九州には、スキタイ[ウクライナ]で生まれた純度の高い分析知を習得した幾つかの朝鮮半島の民族グループが、産鉄技術を携えて波状的に渡来した。その中には、北九州で定住した先輩:渡来人グループの圧力に抗し切れずに、南九州に渡来したグループがいた。彼等にとっては、北九州勢力との対抗上、日本列島の東北部のエネルギーの吸収が必須な条件となり、後に畿内と言われる地域に東遷することになった[意富氏のアイデア?]。西都原古墳群の男狭穂塚・女狭穂塚を神話では、ニニギノミコトの墓としているのは神話構成上の創作で、実際は諸県君牛諸井[南九州総合知]とその娘髪長姫[仁徳大王の妻]の墓でAD400年前後のものだという。

神話というものには、国家という虚構を維持するために創作され分析知に属するものと、個人や部族の祖先達が自然の中の生活で体得した感動を収集した総合知に属するものとがある。ここでは分析知に属する神話[古事記・日本書紀]について考える。後の時代であるが、足利学校でアマテラス大神を「偽り申す神」と教えていたように、総合知の伏流していた関東の人々は日本神話に対する正確な判断が出来ていた。確かに平安の末期から江戸時代にかけて「お伊勢参り」が流行した時期もあるが、民衆はただ観光等に利用しただけである。この状態が人間としての均整の取れた生き方であり、キリスト教諸国の管理下の明治帝国の神話とは異なり、民衆に生きる希望を与えている。

鎌倉幕府の使者として那須大六が椎葉村に滞在したという伝説は、どこまでが史実であるかは不明であり、フィクション部分がほとんどであろうが、霧島の高千穂説のような国家の干渉がない限りにおいては、美しく伝承されるべきものである。

‥‥‥‥‥

★日本神話[古事記・日本書紀等]の宮崎県との関係

[イザナギ・イザナミ]⇒[日向小戸橘檍原(宮崎市田野町阿波岐原)での禊によって、アマテラス・ツキヨミ・スサノウ]⇒[宮崎県五ヶ瀬町二上山の日向高千穂峰に二二ギ降臨:コノハナサクヤ(阿多隼人)]⇒[ホオリ(山幸彦・初代神武:日向市美々津より東征)・ホデリ(海幸彦・隼人)・ホアカリ(尾張連)]

★実在の可能性のある大王と宮崎県との関係

10代崇神→12代景行[髪長太田根(諸県君和泉嬢)・日向襲津彦(阿牟君)・熊襲征伐:豊国別(日向国造)]→15代応神[日向泉長嬢]→16代仁徳[諸県君牛諸井・髪長嬢]