秀吉の総合知への配慮(1590)

秀吉の総合知への配慮(1590)

島津義弘桜島蟄居邸[鹿児島市桜島藤野町854]

関ヶ原の戦(1600)で西軍に属した島津義久は、徳川家康軍の東南脇を突破して、鹿児島へと決死の逃避行をした。その途中で義久は亡くなり、弟の島津義弘が1601年4月4日に桜島藤野村の藤崎庄兵衛宅に蟄居した。現在もその家にヤマモモの老木が残っていると聞いている。樹齢四百年ということだから、義弘が蟄居した時に植えた可能性もある。藤崎庄兵衛という人がどういう人か非常に興味深い。特に藤野村や藤崎と、藤の文字が気になる。藤原氏の思想の流れは無いか、島津は源氏と言うから、統治が順調な時期には、分析知が現われるのであろうが、島津族が存亡に瀕した時に、総合知の生き方に導いたのは誰か気になる。

1590年に日奉大明神[総合知]24代平山光義は、分析知の雄:小田原後北条と何度か戦っていずれも敗れている。その状況を利用して、豊臣秀吉[強い分析知]は光義を取り込もうとしたが、光義は相模国の山に入って仙人になったとして秀吉の勧誘を拒否し、未だ関東支配が決まっていなかったが、総合知の重要性を理解していた徳川家康[分析知]と裏で繋り、子の光高を将来家康と対立するであろう日蓮宗不受不施義の多古島城から鏑木城に移した。この頃までは、京都では国主:豊臣秀吉と不受不施義の対立があったが、関東の日蓮宗では未だ不受不施義が一般的であった。1590年の東京都桧原村の「日奉大明神石箱上書誓文」には、青梅城主日奉大明神24代光義は相州の山に入り仙人になったとして、豊臣秀吉からの7千石での招聘を断ったとある。その時、秀吉より贈呈された彼が清州城の織田信長の前で持ち上げた石のレプリカがある。直後に家康も関東に入国した時(1590)に、直接江戸城には入らず日奉族の中心地日野周辺の総合知を確認している。平山季重の創建した平山八幡神社に軍配団扇を奉納し、そこに「至道無難」の墨蹟があり、彼の総合知の理解の深さが窺がえる。

秀吉の総合知への配慮(1590)

秀吉の総合知への配慮(1590)

このように後北条・豊臣秀吉に敗れ逃避した鏑木城すなわち我が家の築山にヤマモモの老木[樹齢5百年、幹周り4.5m]がある。島津の九州は大陸分析知の受け入れ口の地で、関東は縄文総合知の残留地という地域差はあるが、一族が存亡の危機に追い込まれた時に、ヤマモモと人間の脳との共鳴に人間としての存在意義を見出そうとする意思に注目している。石器時代の環状ブロックやストーンサークル、縄文の環状集落の中心部には、時代を超えた風土・気が宿っている。それを庭に植えたヤマモモに見立てているのであろう。この調査で、帖佐平山城[姶良市鍋倉1129-1]が気になったが、石清水社領管理人の善法寺法印了清が1282年に築いた城で、源平合戦(1183-5)の後に、平山季重が太宰府の南の原田荘の地頭になって、今でもその地に平山姓の人々が移り住んでいるが、その人達と帖佐平山城とは関係なさそうだ。平山了清の祖先は紀伊氏で、彼以前にも平山を称した祖先がいると聞く、その上関東の荒川等は紀伊氏の影響があり、大陸分析知の波に押された周辺思想を保有していたのかも知れない。更に気になるのは、日奉大明神7代の平山季重が二つ引き両の日奉母衣を掲げて一ノ谷で先駆けした話を了清は聞いているであろうから、なぜ、平山了清が二つ引き両の変形の家紋を用いていたかも気になる。

当家のヤマモモは、毎年梅雨明けが近づくと、桑の実に似た丸い実をポトポトと落とし続ける。昔この田植え時期には、馬車や牛車を追う声が村落の空に響いて、田植え作業の終了は村落が静けさを取り戻すことで判った。その静寂を更に深めるのは、ヤマモモの落ちる音と、丁度ヒグラシの初鳴きの季節でもあって、林の奥にヒグラシの声を探し求める気持とであった。戦中戦後の甘い食べ物の乏しかった時代には、家人の起き出さない薄暗い早朝に、近所の子供達がこのヤマモモの実を拾いにやって来ていた。その行為を女中さん達は許せなかったらしく、格子窓の内側に潜んでいて、子供達が忍び足で窓の下を通過するのを待ち伏せて手桶の水を浴びせていた。朝食の時などに、その手柄話を大声で楽しそうに話し合っていた。もとより敏捷な子供達に水がかかる訳でもなく、返り水を浴びた彼女達の方がずぶ濡れになってしまっていた。論理性に毒されていない田舎の人達の懲悪行為は、この辺に限界を置いていたのかも知れない。時が過ぎ時代が巡り巡って、格子窓のあった家はなく、楽しそうに話し合っていた女中さん達も遠くの村々に嫁ぎ、それぞれの人生を送って今は皆他界し、水をかけられた子供達も高齢者になってしまった。数年前、白髪の老人が庭の桜を見物に来てよもやま話をしているうちに、ヤマモモの実を食べに来て何度か水を掛けられ驚いた思い出を懐かしそうに語っていたが、この春にその人の遺影にも焼香することとなった。飽食の時代になって、人々はヤマモモを忘れて、頬を赤く染めた子供達に代わって、リスや小鳥が可愛らしい姿を見せていたが、周辺に大きな道路が建設されて小動物達も何処かに消え去り、今はカラスの群れが来襲して小枝を折るので、梢の緑が一時期消えるようになった。田植え作業も機械化が進んで、ヤマモモの実の熟する時期のずっと前に終わってしまう。それでも樹齢500年と推定されるヤマモモの老木だけは、自然の醸成する季節の調べを、丁寧に丁寧に演出し続けている。近代化という魔術に酔ってしまった人類は、社会の合理性と自然の奏でる調べとの調律を最優先に考えるべき時代に入ったことを自覚しなければならない。

楊梅〔鏑木:北限に近い〕

桜島藤崎家の楊梅[鹿児島市史跡めぐりガイドブックより]

分析知の強い豊臣秀吉でさえ、日本列島の統治の歴史を通じて人間の社会は、国の機構[分析知]だけでは十分でないことは知っていた。秀吉は日奉大明神24代平山光義を体制内への招聘(1590)したが、総合知側から見ると大乗仏教の成立で判るように、国という体制内に入ってしまっては総合知で無くなることは自明であった。織田・豊臣期の南関東には、後北条・豊臣の強固な分析知グループと日奉族-那須氏-伊達氏[上杉]の総合知希求グループが消長を繰り返していた。そこへ長期の人質生活を経験した徳川家康が現われて、関東平野の総合知に深い理解を示した。1650年頃までは後北条・豊臣系の潜在力は強く、公には相州の山奥で仙人となっていた平山光義は、総合知の純粋性を保持するために、徳川家康との間で統治の中庸性で一致していたものと思われる。この件については、いくつかの論拠を持っているが、長くなるので別の機会にする。光義が後北条に敗れ逃避した鏑木は、敏達大王が統治の中庸を取るために総合知の下海上国造を奈良桜井他田宮に連れだした所であり、そこに楊梅を中心とした庭を築いている。驚いたことに、鹿児島県から頂いた系図によると桜島藤崎家は敏達大王の末裔で、関ヶ原から逃避した島津義弘が蟄居した際に植えたという楊梅がある。日本人の脳には、楊梅が総合知の象徴として焼き付いているのかも知れない。

宮尾登美子の『楊梅(ヤマモモ)の熟れる頃』に、高知県南国市十市〔トオチ:桂浜の東〕で島田亀蔵が開発した亀蔵ヤマモモを栽培する農家に嫁いだオケイさんが、夏至に向かう時の流れの明暗の中で、農作業への嫌悪感を克服して、人間として心を大きく成長させて行く過程を描いた名作がある。古代には神戸須磨区白河産のヤマモモは朝廷への献上品であった。日持ち半日という腐り易いヤマモモの実を、枝に着けたまま100㌔以上の道程を運んだのだろうが、当時の人々にとっては大変な仕事であった。沖縄の「ゴザの森」のヤマモモは有名で「桃売りアンコ」と呼ばれる人達が那覇市内まで売りに行っていた。宮古・八重山地方にはヤマモモは生育しているが、石灰岩の露出した地盤と巨大台風の襲来が多いために、巨樹には成長しない。ヤマモモは枝が長く生長するために風に弱く、本土でも巨樹は台風の襲来の比較的少ない北の地方に多く、日本最大目通し8.6mのヤマモモは伊豆伊東の蓮着寺にある。宮古島からの情報だと、平良(ヒララ)[現宮古島市]では家を新築した際にお祝いにヤマモモを含む四種類の木の中から選んで一本を贈る風習があるという。平城京の東院には、聖武天皇時代(724-749)の南樹院があり、光仁天皇時代(770-782)になっては東院の楊梅宮で772年に僧100人斎が行われたという。法華寺の近くには宇奈多理坐高御魂神社[楊梅天神社]もある。平安京2代目平城天皇は、祖父光仁天皇の平城京に帰ることを希望して楊梅陵[市庭古墳]に葬られたという。この光仁天皇は62才まで酒に溺れた振りをして保身し即位して、天武天皇の血統を断絶させて現在の天皇家を確立した人であり、平城天皇はその祖父を慕って人情を大切にする政治を行い関東への下向することさえ望んだ人である。当時の殺伐とした朝廷にあって、この両人は人間社会が陥り易い論理性に距離を置いた人であり、その人達が楊梅に心を惹かれたのである。鑑真の渡来時(753)に随伴した僧が果樹を植えることを奨励した。私が中国天童山に行った時に沿道に楊梅の樹を多数見たことから、彼が楊梅の植林を奨励しそのことによって、当時の上流社会で楊梅を観照することが流行していたのではないかと思う。

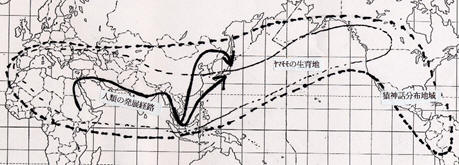

これほどまでに生活に密着したヤマモモの薬効は多岐にわたっていて、樹皮を煎じて飲めば腎臓病・動脈硬化・下痢・高血圧・アルコール中毒・ヒ素中毒・皮膚病・心臓病等に効き、葉と実にはガン抑制効果あるという。このため、野生獣が岩塩等のミネラルの採取出来る場所を知っていて時々そこへ通うように、猿は薬効を求めてヤマモモの繁茂している地域を辿っているうちに世界中に展開したのであろう。猿より分化した人間は、猿の食習慣を学んでいる内に地球上に拡散したことが容易に想像出来る。人間よりは一千万年以上昔から地球上に生存していてDNAも人間に近い猿は、人類の先輩であり良き指導者であった。

ヤマモモとサル神話の世界分布

日本全国にサルタヒコ[猿田彦]という神を祭る社があり、このサルの語源を沖縄(サダル=導く)・朝鮮(サル=米)・ツングース(サマン=巫人)の古語に求める人もあるが、猿と稲作との関係で考えた方が穏やかであろう。猿と人間との関わりを示す神話はエジプト・インド・東南アジア・日本等にあり、猿が生存していない沖縄等にも猿の神話があることは、猿と人間との関わりが南方系であることを示している。猿の移動の速さや情報処理能力は、ニニギの命の天の八衢(チマタ)の話や孫悟空の話にも示されている。現代日本人の祖先が朝鮮半島から渡来する以前に日本列島に住んでいた人達の中には、沖縄列島を経て南から渡来した人達も多く、その中の伊勢付近を中心に活動していた一団が信奉する神がサルタヒコであった。この信仰集団が百済系王仁氏と結びつき、天照大神に伊勢を明け渡す代償にサルタヒコが各地の神と習合して地主神の地位を確保していった。

孔子が編纂したという「詩経」には若い男女が宝物と桃を投げ合う詩があり、中国にはこの他に桃源郷や孫悟空の蟠桃[三千年に一度実のなる]の話もあるが、これらの話に登場する桃がヤマモモの霊力に係った話か否かは判らない。中国ではヤマモモを楊梅と書きヤンメイと発音するので、それを聞いた日本人が山桃と名付けたのだというから、中国の物語に出てくる桃は楊梅ではなく普通の桃であろう。しかし、これらの話は果物の持つ霊力という点では、ヤマモモと共通性を持たせることが出来よう。日本では枕草子・平家物語[1184年に平維盛は屋島より高野山を経て熊野を参拝し、那智の沖で入水した。彼は舞の名手で宮中の女房達は「舞うお姿は楊梅のようだ」といっていた]・芭蕉の俳句等に楊梅が出て来る。柳田國男は「うぶすなの 森のヤマモモ 狛犬は 懐かしきかな もの言わねども」と詠んでいる。彼は伊良子岬で椰子の実の流れ着いたのを見て、友人の島崎藤村に話し「椰子の実」の詩が出来た。この詩が余りにも有名になったために南方からの古代人の渡来を椰子の実の漂着に準えている面が強いが、ヤマモモの霊力〔薬効〕に導かれる猿に続く人間の移動としてオーストラロイド祖族[オーストロネシア人も含めて]の日本列島への渡来を考えてみるのも面白かろう。ヤマモモは雌雄の異株の風媒花樹で、花粉の飛散距離は20㌔以上といわれていて海を越えての繁殖に適した果樹である。当家の庭に植わっている実生ヤマモモは7割が雄株である。

西行法師の「楊梅の春のにほひ遍吉[普賢菩薩]の功徳なり、紫蘭の秋の色は普賢菩薩の真相なり・・野辺の色も春のにほひもをしなべて心そめけるさとりにぞなる」(山家集)を、私の父は「もののあわれを知る」を教える時に一例として使っていた。楊梅の花には香りがないが春は空気中の湿度が高いから楊梅の花のように輪郭の不鮮明な花は澄み切った空の下で直視するより霊妙に見えるので「匂う」と表現し、秋は空気が澄んでいるので物の輪郭が明瞭になると共にその色の要素が鮮明に現れると。春半ばに咲く枇杷の花が最も霊妙な姿を現すとも話していた。普賢菩薩は何かの目的に向かってたゆまぬ努力をしている人を悟りへと導く菩薩だという。道元禅師は竹の裂けるパンという音で悟りの境地に達することがあると言っている。こちらは少し大陸的かもしれない。何れにせよ時空間の時の導きであろう。この話を父から聞いたのは海の見渡せる丘の上で、サイパンのチャランカノアの丘陵地帯がアメリカ軍の艦砲射撃で穴だらけにされて陥落した直後のことであり、アメリカ軍艦のマストが水平線上に見えるか見えない距離から爆撃されるので、九十九里浜に面したこの丘陵は姿がなくなるであろうと手に大きな双眼鏡を持って話す中で、「匂う」という言葉の意味を解説していた。父は大人としてまた村責任者として、ニミッツ将軍の上陸作戦が実行された場合の死を決意していた時で、せめて真のやまと心[生きるということ]を幼児に託そうとして「もののあわれを知る」を繰り返し繰り返し教えていたのである。一般には「匂う」とは、花が放出した有機微粒子が私達の鼻の粘膜[臭覚受容体遺伝子]に触れることによって伝達される曖昧性を伴う情報であり、立体空間の何処にいるか分からない昆虫達にとっては最適な情報伝達方法である。私達が花を見る時には花の反射する光の情報を視神経で捕らえて認識する訳で、この視覚情報は方向性の強い明確な情報である。しかし、春には、私達の目と花との間の光が伝播する空間に水滴が浮遊していて、水滴の粒径より波長の短い可視光の一部は散乱して情報の方向性を弱め、水滴の粒径分布が時々刻々変化するために曖昧性が深まる。日本人の繊細な脳の働きは、この方向性の弱まった曖昧な情報を有機微粒子の拡散が伝える情報の性質に近いと受け止めて「匂う」と表現したのである。このことより更に素晴しいのは、自然界が湿度の高い季節にヤマモモや枇杷の花のような輪郭の不鮮明な花を多く咲かせていることであり、このような宇宙の意思の調律を享受することが生命としての最終目的であろう。

楊梅の花

ヤマモモの学名はMyrica(樹脂に富んだ) rubraであり、スペインでは

Myrica faya、香港では China berry またはBay

berryという。Bay berryと呼んでいることはヤマモモは耐潮性が強いことを意味し、この性質によってヤマモモはアフリカからスンダランドを経て日本へと海洋沿いに、猿と人類を導くことが出来たのであろう。ただし、学術的にはBay

berryは栴檀のことらしく楊梅はChinese Strawberryという。福井県・鳥取県・北米からはナウマンヤマモモの化石(1800-1600万年前)が出土し、最も古いヤマモモ科の化石は後期白亜紀というから約7千万年前のことで地上生物の大先輩ということになる。ヤマモモの根には放線菌が付着していて豆類の根瘤バクテリアと同様に空中窒素を固定する能力があって、約450万年前に人類が誕生したアフリカのサバンナにもヤマモモは生育していたという報告書を読んだことがある。そうだとすると、人類誕生後これまでにわたって気候の安定期ばかりでなく環境悪化の時期にも、ヤマモモが人類を救って来たことになる。このような理由から雲仙普賢岳噴火後の荒地にもヤマモモが植樹されたのであろう。

古代に集落を荒廃から救うシンボルとしてヤマモモを築山に植え崇拝するようになったのであろう。日本の庭園の源流は、精霊に対する祭祀の場を水・石・植物で構成した群馬県月夜野町の矢瀬遺跡(3000年前)に見ることが出来る。当時の人々は庭園が表現する自然の中で、時や季節の移り変わりを大切にして自然と共に時空の巡りを感受していたと思われる。弥生時代(2500年前)になって磐坐・断崖信仰〔鏡石〕が、また古墳時代(1800年前)になって築山のある造園が始まった。群馬県子持村教育委員会社会教育課から送付頂いた資料によると、黒井峯遺跡(1500年前)には土盛りの上に植えた果樹の根の穴が見つかり、周辺からヤマモモの種が発見されたという。ヤマモモの霊力〔薬効〕に対する信仰が日本庭園の源流にもあったようだ。戦国時代(500年前頃)になって、黄金分割等の西欧造園技術が伝来して、現代人が日本古来の庭園と呼んでいる京都の名園〔龍安寺石庭等〕が登場した。当家の果樹[ヤマモモ]の植わった築山の周囲にはいくつかの鏡石が意匠されている。この地が遠く離れていて京都からの影響を受け難く、日本本来の造園技術を垣間見ることが出来るのではないかと思う。

京都龍安寺石庭(母方菩提寺)

《藤原52代・日奉大明神38代・平山33世高書が作成》