二条城[中京区二条通堀川西入二条城町541]: 3代外祖所司代与力石崎反求堂 調査中

二条城の北側に隣接して京都所司代があった。京都所司代は侍所の長である所司の京都における代理である。その代理の下に30人程度の与力と大勢の同心がいて、朝廷の監視と京都の警護と西国諸藩の情報収集を行っていた。しかし、西国諸藩の情報は参勤交代が機能していたので、実際には行われていなかった。

江戸時代以前にも、天皇家と平清盛や源頼朝との間の権力闘争があり、後白河法皇が清盛に幽閉された頃(1179)から、武士勢力の京都での拠点の存在が重要視された。1185年の守護地頭設置時の京都守護[北条時政]、1221年の承久の乱後の六波羅探題、1565年に13代将軍足利義輝が二条御所[斯波武衛陣・平安女学院の敷地]で三好氏に殺害されたが、その地に織田信長が1569年に15代将軍足利義昭を奉じて建造した旧二条城、1587年に完成した豊臣秀吉の聚楽第がある。

私の三代外祖石崎反求堂長久は、幕末に京都所司代の与力を務めていた。ここからは昔何遍となく聞かされた話の記憶によるが、石崎長久は宇都宮城主戸田分家の生まれで八郎といい、隣家の石崎家の養子となったという。戸田家も京都所司代の与力であった。三河国田原城主の本家戸田家は、戸田忠昌(1678-1681)と戸田忠寛(1784-1787)が京都所司代を務めていて、宇都宮藩主も3代(1710-1749)続けてと6代(1774-1871)続けての二度にわたって務めている。廃藩置県後は石崎長久の父戸田又右エ門は明治34年8月に亡くなり、石崎家の長女義子が戸田家の跡を継いだ。三河国田原城戸田家は、松平竹千代が織田氏に人質になった1547年に、竹千代の義母の父親という立場で、戸田康光が竹千代に付き添ったことから、後々の幕府の信頼が厚かった。これに失敗すれば徳川家康は存在しない、よって江戸幕府はないという日本にとって重要な出来事であった。石崎長久が、安政元年(1854)2月江戸深川堂において第13代将軍家定の出席の下で、各藩の弓術指南が集まり千射行[通し矢]が開催され日本総一になった時に、城主格の待遇で宇都宮城に招待されたという。その時の城主は戸田忠明[16歳]で、宇都宮に登城が許されたのは翌年だから、城主の初登城の時に同道したのかもしれない。又右衛門と忠明との縁戚関係が深いことが分かるが、伯母の書いたものには系図がなく不明である。伯母は戸田家の血統を守るために養子に入ったらしいが、これほどまで何もないとは驚く他はない。伯母の関係者が福島県西白川郡西郷村に住んでいるらしいが詳しい住所が判らない。判っても正確な系図は所持していない。このため関係する資料から二条城所司代与力の戸田氏と石崎氏の関係を調べてみる。

伯母は伊藤仁斎の古義堂で学んだ最後の内弟子で、この時代には新しい教育制度が普及したために、昼は学校で学び放課後は古義堂で学ぶ日々が続いたという。古義堂で学ぶと言っても、ほとんどの時間は伊藤六代輶斎(ユウサイ)先生の墨磨りであったという。事実ではないが、一度も筆の持ち方等を教えて貰ったことはないと話していた。伯母の祖母:達の勧めで新しい学問を習得するために、旧二条城の跡地に新設された平安女学院に学び、そこに就職して教授になった。退職後に京都南座前停留所で交通事故に合い、当家の東庭に家を建てて暮らしていた。特別養護施設で亡くなった時、母が畳紙で包んだ着物を持って行くように言われ、夜の道を急いだ。医療機器の散乱した冷たい処置室に通されベッドに横たわる伯母の脇で雀が囀る朝を待った。やがて介護の職員達が出勤して来たので、この着物を最期に着せてほしいと頼んだら、処置の方法は決まっていて着せることは出来ないとの返事であった。暫くして皆が集まって作業に取り掛かると、一斉にこの着物を着せてやろうと言ってくれた。それを聞いて処置室を出た。畳紙に美しく大書された「月のくにへの旅衣」という文字が介護の方々の心を動かしたのである。公家をはじめ多くの人々が学んだ古義堂の時空の力[総合知]を、早春の朝の光の街を散策しながら思った。

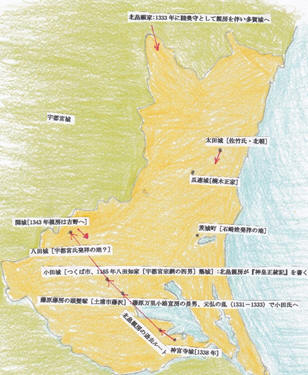

この伯母が名前だけの戸田家を継いだこと意義を、私は理解出来なかった。しかし、不正確でも戸田家について知ることを書き残すように勧めたことがある。それによると、戸田家は藤原道兼や藤原藤房の後裔であり、九州にかかわりがあり、石崎家は北畠顕家の後裔で石崎を名乗り、両家とも南北朝時代の朝臣で助け合って来たとある。

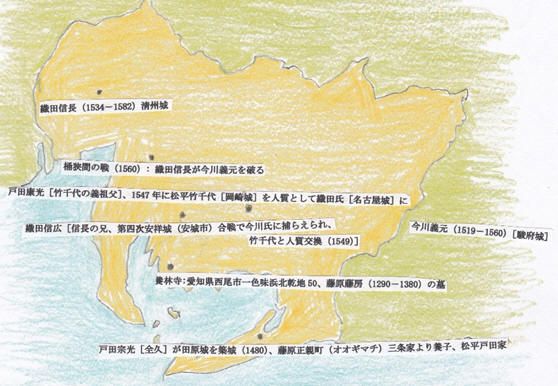

その情報を調べてみると、藤原道兼と茨城県筑西市の八田氏から中世宇都宮城主は繋がっているが、八田氏の後裔である茨城県小田城の小田氏に預けられた藤原藤房(1331-1333)の活動が不明である。ただ、藤房は愛知県西尾市の養林寺に墓(1380年没)があり、戸田氏の田原市田原城とは三河湾を挟んで指呼の間である。この戸田氏は1450年頃から藤原氏を称しているが、100年程度の差があり、藤房の末裔と言えるかどうか分からない。藤房がどんな活躍をしていたか不明である。南朝を支持していたが南朝から距離を取ったことからして、総合知の人ではないかと思う。田原城戸田氏からは竹千代の父に後妻が入り、義祖父の立場で、戸田康光が人質としての竹千代を、今川氏を避けて織田氏に届けたこと[577年の日奉精神の成立と、1184年の一ノ谷の戦と、この事件とは、日本の指針を決める大事件である。これらのことに当家が関わりがあるのは、何かの因縁であろうか]により、後々徳川幕府が厚遇した。

つぎに、石崎家の系図だが全く分からない。北畠顕家の末裔と称していて、顕家の陸奥守としての統治地域に常陸国があり、その常陸茨城町に石崎姓発祥地がある。ただ彼は21才で亡くなっており、常陸では南朝勢力は劣勢であったので、どのような石崎氏の誕生があったかは全く不明である。その石崎氏が三河戸田氏と関係を持つためには、藤原藤房の活動と関わらないと成立しないようだ。常陸平家からは、多気氏[下妻氏・東条氏・真壁氏]・吉田氏[石河氏・行方氏・鹿島氏]・石毛氏・小栗氏があり、この石河氏の七男に石崎禅師房聖道という人がいる。石河氏の二男の子馬場頼幹が養子として入り石崎与一と称している。石崎禅師は京都の公家に石崎領を寄付し「官中便補地」として独立の行政区分「石崎保」(1198)を作った。その後は鎌倉幕府の北条氏の勢力が侵出して、石崎氏は消えた。1333年に北畠顕家が陸奥守になり、大軍を率いて鎌倉を陥れ西上した際(1335)に、鎌倉幕府に不満を抱いていた石崎氏の末裔が従軍した可能性は大いにあるが、21才の顕家の子である可能性はほとんどない。

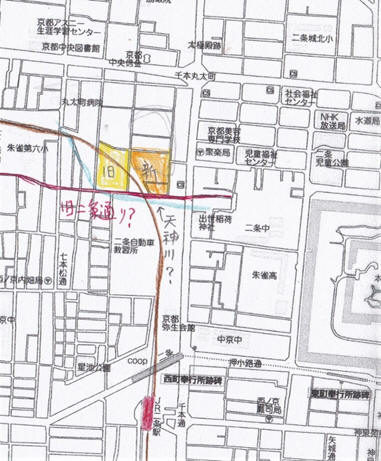

京都所司代には、戸田氏は二度就いているが石崎氏の名はない。戸田氏の一族で与力になった家と石崎家の関係は深いことが分かるが、南北朝時代からの関係を考えると、藤原藤房の三河入りに石崎氏が同道しなければ成立しない。南北朝時代の三河の状勢を調べる必要がある。さて、所司代の役所は二条城に隣接して北東にあり、その西に所司代下屋敷という同心の居住地が、更に西に所司代組屋敷という与力の居住地があった。石崎家は与力居住地の西端にあった。明治になって山陰線が敷設される時に敷地を横断して線路が通ることになって、東隣に転居することになった。新敷地(約4000㎡)は道より約2m高くなった。新時代を迎えて移転した与力の家が多く、敷地は広く取れて反求堂等の弓道の施設も再整備された。

新敷地は旧御所の大極殿の近くで、工事中には金色の瓦などが出て来た。旧御所は秦氏の元邸宅で千本通にあった。南北朝(1331)頃にそれまで里内裏[御所の改修や火事の時に移る]であった今の京都御所地に移っている。御所は、その後に豊臣・徳川によって建て替えられている。