日奉精神[全人類の究極の心・水分子への憧憬]

アフリカで誕生した人類の一部は、降雨量の少ない中東・中央アジアで生き抜くために、パワー[知力・武力・金力]に重点を置いた観念…他者の支配を追求する分析知を発達させた。この分析知からヴァルナ[カースト]や三種の神器やウパニシャット等が生まれ、貴族や王侯システムが強化されて、クニそして国家が発展し、多くの時代を経てウエストファリア体制に達し、現代の世界文明がある。この世界文明[分析知]の欠陥は、その生立ちであるパワーの持つ野卑性・避けることの出来ない差別性にある。例えば、中華では山東省辺りの人々を蔑視して東夷と言い、時代が下ると山東省の人々が朝鮮半島や倭国の人々を東夷と呼んだ。倭国が成立すると本州の東部の人々を東夷と呼んでいる。このことは文明の中心にいると自覚している人々の心の中に夷性が存在していることを示している。さらに言えば、文明は夷性がなければ存在出来ないのである。

577年 鏑木下海上国造を奈良へ、漢書・後漢書に従い国神アマテラスの創造が始まる

645年 大化の改新[乙巳の変]

649年 評の導入

672年 壬申の乱

680年前後 国号が日本となる、唐王朝を真似て天皇の称号

689年 ヘレニズム・ヘブライズムのヒエラルキー構造の神アマテラスが完成[変質]

702年 大宝律令…国・郡・里

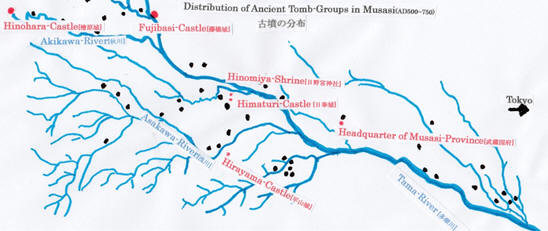

●印は当家の屋敷を示している。

当家の屋敷は丘陵の突端にあり、大東亜戦争以前に菜園から縄文時代早期の田戸下層式土器(約8千年前)が発見されている。敗戦後に文庫蔵が取り壊された時に、木箱に入った土器が、大学の指導の下に運び出された。後に、大学に所在を問うたが行くへ不明であるという。

九十九里浜の椿海という入り江に突き出した屋敷の小字は塙台である。塙はアイヌ語のパナで渚を表す。新モンゴロイドが、日本列島に流入して縄文人と混血して、弥生土器や古墳を作った人々が倭人となった。武蔵国や下海上国のように「クニ」の組織が登場するためには、支配者層として出雲系倭人が入って来る必要があった。それでもクニの被支配者を構成していた人々は、話し言葉を発達させていたアイヌの影響を受けた縄文人であった。彼等が旧石器時代3.8万年以来の北総の自然と人間が創出した風土すなわち太陽信仰を継承していたのである。支配者としての下海上国造は、この風土の一番の深い理解者ではあるが創造者ではない。創造者は、東総の自然と住人である。

6世紀中頃には、旧小見川町城山周辺の下海上国の主勢力は、新興の中臣・物部の勢力に押されて衰弱した。残存した下海上国の勢力である鏑木・中村では、縄文の精神[総合知]を最後まで維持していたが、577年に下海上国造が奈良桜井の他田日奉部に吸収されて、この地域にも大王勢力[分析知]が浸透した。乙巳の変(645)以後に、蝦夷地侵略の拠点として鹿島評と香取評が設置(648)され、700年前後に律令制を推進するためのシステムとして、アマテラス・天皇・日本国が整備された。

壺岡城周辺は下海上国造の拠点の一つの中村に属し、北条塚古墳・柏熊古墳群はその一族の墓とされる。飯高は同様に下海上国造の拠点であったが、地名の飯高が日高で物部氏の統治が侵入して来たと考えられる。

関東平野の縄文精神の最後の砦であった下海上国の国造が、577年に敏達大王の日祭りを幇助するために、奈良桜井の他田宮の日奉部に奉職したとされている。実際は、大王の日祭り行事[分析知]に、下海上国造[総合知]が役に立つ訳もなく、出仕の真意は別のところにある。大切なことは、国造は新モンゴロイドの出雲系倭人であるが、敏達大王の求めたものは、縄文の太陽信仰、現代的に言えば、縄文人の宇宙の意思の包摂方法である。すなわち、総合知による生き方である。大王をはじめとして新モンゴロイド系の役人は、現代人と同様に分析知による生き方には精通している、分析知そのものの持つ欠陥を、縄文の総合知で補おうとしたのが、日奉部の設置であり、乙巳の変から壬申の乱頃までに、アマテラス信仰が作られて行く訳だが、その最初の出来事が、敏達大王の他田宮と日奉部の設置である。

その際に、下海上国造の存在は目障りで、他田宮への召喚は名目で国造の中臣氏への吸収が行われたと推定される。漢書・後漢書にある通り、日本列島を支配するには神の存在が重要で、下海上の縄文人の八百万の神[総合知の神]を取り込んだことにより、中臣氏は藤原氏として日本の政治の第一人者になった。律令制度[政治、税の徴収]の普及を補強するためのアマテラス神が作られ始めたのが645年以降で、分析知に属する仏教・ユダヤ教・キリスト教等の宗教形態を取り入れて完成するのが700年頃である。アーリア系分析知に浸っていた朝廷が、どの程度まで縄文精神を組み入れられたかが問題である。それが十分でなかったから、日奉宗頼が932年に南関東に日奉族を再興したことになる。

最後の下海上国造の居所であった当家の屋敷は、鬼門と裏鬼門に古墳や神社や寺院を配置して、災害や疾病を塞いでいた。この鬼門の考えは、縄文時代にはなく、中国大陸で春秋時代(2500年前)頃に完成し、1500年前頃に日本列島に伝来したと思われる。周王朝の都が洛陽・長安の辺りに定まると、世界で一番寒いといわれる東北シベリアからの寒風が、多くの人々の命を奪っていた。このことから東北の方向は鬼門で、森林や先祖の霊で守るという考えが出来た。東総の地も同様で、東北地方の外洋から鹿島灘をわたって吹き付ける風を防ぐために、森や先祖の霊を配置した。縄文人は先祖の墓を、環状集落の中心部に置いていたので、鬼門への墓配置は、渡来系出雲族の影響によるもので、古墳時代以降になる。

数千年間にわたって、この分析知を敬遠して、時空間の総合知を守ろうとしたのが、降雨量の豊富な東南アジアに生息した古モンゴロイドの精神であり、老子・孔子・荘子[蚩尤グループの末裔]や釈迦等の思想である。典型的な例は、釈迦がコーサラ国の支配を避けて出家して、降雨量の多いマガダ国に向かったことです。釈迦族と同じ古モンゴロイドに属する縄文人の総合知

[All-round Wisdom]が、この東総の地に残留していた。その後に東総の総合知は、大陸渡来の分析知の聖地である奈良の他田宮に下海上国造が吸収されても、正倉院に残された記録で分かる通り南関東には伏流していて、10世紀に入り日奉宗頼によって武蔵国に復活された。これが日本列島の本流の精神としての総合知…日奉精神である。