檜原御霊神

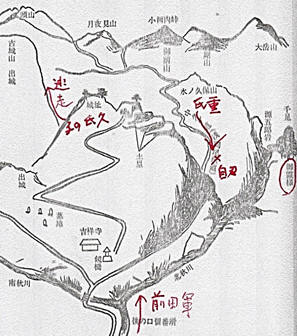

檜原御霊神社は、日奉大明神24代氏重の霊を祭った神社とされている。確かな伝承ではないが、7代季重が新興の源頼朝から圧力を受けた際に、檜原の山頂と麓に日奉社を奉り、15世紀に南一揆を率いた17代三河入道正泰が、檜原日奉神社を整備したとあることから、日奉族にとって重要な神社であった。24代氏重は日奉族としての本名は季長で、後北条から「氏」の字を頂いて氏重とした。檜原村は、季重時代から不連続ではあるが、日奉族が領有していたと思われ、日野・日の出・檜原等の地名が示すように、穏やかな縄文精神:日奉精神:総合知の流れる村落が形成されていた。檜原街道が、本宿で北秋川沿いと南秋川沿いに分かれる分岐点の正面に急峻な崖があり、そこが日奉大明神を祀る檜原城である。1490年頃に突如、伊勢の油売り商人出身の後北条[これは関東勢力が蔑視した呼び方で、歴とした戦国武士]が現れて、関東の村落が分析知の世界に巻き込まれた。檜原城主であった平山政重・氏重父子は、後北条の配下に編入されて、後北条と甲州武田勢力との対立の最前線に立たされることとなった。すなわち、檜原城は西方武田向きに防御態勢がとられていた。しかし、豊臣秀吉の小田原城攻略の際に、八王子城を落城させた前田利家軍によって、檜原城の東側から攻められ落城して天正18年(1590)7月12日に城主氏重は自害した。後に、村民によって檜原御霊神社に祭られた。明治維新以後に学者によって、関東の風土から生まれた「もののふのみち」を「武士道」と混同されているが、後北条や武田は分析知の「武士道」に属する武士で、氏重は総合知の「もののふのみち」に属する最後の武士である。「もののふ」は、ただ領民のために戦い、領民のために命を絶つ武士である。江戸時代に入って武士は全てサラリーマン化して、分析知の中に取り込まれた。[同時期の日蓮宗不受不施派や総本山化も、権力側からの総合知から分析知への移行である]