[

[

一ノ谷の戦[神戸市須磨区一の谷町] HP

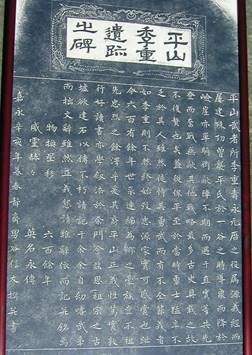

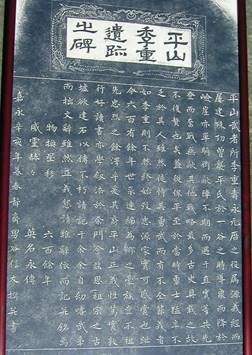

東京都の京王線平山城址公園駅前にある碑を、平山正義[日奉大明神34代]が江戸時代(1851)に建立した際の石刷り[文と書は男谷下総守]が保存されている。これを眺めながら、源頼朝[分析知]と平山季重[総合知:日奉大明神7代]との間の精神的距離感について考えてみる。

[

[

源義仲によって都を追い落とされた平家政権[分析知]が福原に逃走したが、そこを維持することが出来ずに、焼き払って九州に移った。しかし、九州では勢力を挽回出来ずに、屋島を経由して福原に帰って京都への復権を試みていた。そこを源頼朝の勢力が、海沿いの山陽道を本隊範頼軍、山沿いの山陰道を搦手義経軍という体制を取って、平家を屋島に追い落とした戦(1184/2/7)である。一ノ谷の戦は、日本最高の統治機構であるといわれる江戸幕府へと導いた2時間余の戦である。この日(1184/2/7)の早朝に、源義経の部隊から平山季重と熊谷直実・直家父子等5騎が先駆けし、平忠度の守る塩屋口で名乗り[総合知的戦い方]を上げた。これに対して平家陣営:一の谷城から23騎が飛び出した瞬間を狙って、重目結の直垂に赤縅の鎧を着け、二つ引き両[太陽=宇宙の意思=総合知のシンボル]の母衣を掛けた目糟毛[総合知の理解者:上総之介広常より贈られる]に乗った平山季重主従二騎が場内に侵入し、後から熊谷も駆け込んだ。熊谷が打ち取られかけ、平山一人で奮戦している時に、頼朝の息のかかった土肥実平軍7000騎が駆け付けた。このため、源頼朝は一ノ谷の戦の一番乗りは平山季重だと決めた。…一ノ谷の戦については、一ノ谷が何処か・鵯越えの逆落としは何処で行われたかについて、未だに異論が多い、私は、一ノ谷城は須磨公園、逆落としは源頼朝一族の作ったフィクションであるという立場をとっているが、平山季重の一ノ谷の一番乗りの項は真実と考えている。人間の論理とはその程度のもの。

源平合戦については、九条兼実の「玉葉」と異本が沢山ある「平家物語」とその「平家物語」を参考にした「吾妻鏡」による以外にその実態を知る事が出来ない。搦手の義経軍は、一ノ谷の戦の始まる直前に、4つのグループに分裂した。平山・熊谷の関東総合知グループ・頼朝の親衛隊土肥グループ・甲斐源氏安田義定グループ・取残された義経グループである。このことから、各物語とは反対に、実際は25歳位の流れ者の総大将に従う者は少なかったことが分かる。平山季重の場合、日奉精神の発祥地である下総の拠点を平清盛一族の下総藤原氏に奪われ、しかも石橋山の戦では源頼朝隊に対して弓を引いていて、前九年・後三年の役以来の貴種といわれる平家・源氏の支配[分析知]に辟易しながらも従わなければならない立場にあった。

「平家物語(一二の懸)」によると、寿永3年(1184)2月4日に大手の大将軍源範頼軍5万騎が一ノ谷を東側(神戸市生田)から、搦め手の大将軍源義経軍1万騎は一ノ谷を西側(神戸市須磨公園)から攻めることになった。義経軍は途中で主軍7千騎と義経の鵯越えの奇襲作戦に参加する精鋭隊3千騎とに分けられた。その時、季重は精鋭隊の中に入っていた。義経が一ノ谷へ降る道を案内する者を探した時には、季重は「私がこの山の案内をよく知っている」と申し出たが、義経が「東国育ちの貴殿に、始めてみる西国の山道がわかる筈がない」と疑われると、「歌人は居ながらにして吉野の桜が判るように、鍛錬を積んだ武士には敵の城の背後の状況はよく判るものだ」と言い放ったという。この献策が採用されないことが判ると、季重は旗差を率いて単独で陣より抜け出し近道を通って一の谷の西門に至り、同様に陣より抜け出し先に西門に到着していた熊谷直実親子と一ノ谷の先陣を争うことになった。熊谷親子の子は敵の矢を肘に、親は敵の矢を馬に受けたために、馬から下りて徒歩で戦っていた。最初に敵陣一ノ谷に突入したのは名たる名馬:目糟毛に騎乗した平山季重であった。物語作者の脚色もあるが、季重が義経に対しても一定の距離を取り、同様に熊谷直実も義経に対して距離を置いていた。彼等は、やむを得ず源氏軍に属してはいたが、熊谷氏や千葉氏や秩父氏は平家[貴種]の出身で関東総合知[もののふの道]の理解者であり、関東総合知の信奉者である平山季重は、この戦い以後も源頼朝と対抗する際は、このグループの力を借りていた。

「吾妻鏡」では、壇ノ浦の合戦に勝利して京都に帰った東国の武士達は、頼朝の許可を得ないで衛府・所司等の官を拝任してしまった。元暦2年(1185)4月15日に頼朝は早速御下文を送り、季重を含む30名ほどの名前と任官が不適切である理由を挙げて、京都に留まり朝廷側の仕事に励み、岐阜県の墨俣川以東への帰還の禁止を命じている。しかし、1189年に頼朝が奥州を攻めた時には季重は将軍直属の武将として従軍している。1190年の頼朝の上洛時の行列には息子重村を出して季重自身は参列していない。頼朝は季重に気を許していなかったようで、1191年に五日市の大悲願寺を建立した時には、大江広元にその工事を監視させている。それでも季重は1192年に頼朝の第二子実朝誕生時の鳴弦(メイゲン)の大役を務め、1195年の頼朝上洛時には随兵となっている。

季重は鎌倉幕府の役職でない武者所を終始名乗り、他の日奉族が分析知に傾く中で、自分の城を東国の古代精神を象徴する日奉の峰と呼称していたこと等からして、朝廷や源氏平家という支配層の持つ論理性[分析知]に対する東国人としての精神的距離感を随所に現わしていた。後に、この精神土壌の中から、神道的仏教としての日蓮の思想が生まれた。世界四大文明の発展過程で深められた論理性という面から見ると、朝廷・源平・東国武士・民衆という順で論理性が薄まるのであり、それぞれの階層の人達はそれぞれの階層の精神を伝承するために、自己の直接上の支配層からの距離を臨機応変に調整していたのである。これが日本民族の獲得した縄文時代からの共役二重構造[総合知と分析知]で、藤原氏の成立・日奉族の誕生・徳川幕府の成立は、皆ここに思想的基礎を置いている。

分析知に偏り過ぎている現代世界では、例えばこのような人間の心の動きを、『アルゼンチンよ泣かないで』の作詞家であるTim

Riceは、支配者側(エヴァ・ペロン)の願いとして、Don't

keep your distance(アルゼンチン国民よ。冷たくしないで)と表し、エヴァの理想郷は精神的距離感の中(I

love you and hope you love me=対象の中に自己を見出す)に存在していると詩ってはいる。しかも、いい人間になりたかった一女性の儚さを綴ったエヴァの遺書もある。その中に「アルゼンチン国民が自己の力を信じきることが出来ずに理想の実現に立ち上がってくれなかったこと(distance)やエヴァが貧しい人々の救済のために戦っている時に神に近づいたと感じた(ファウストの協働新世界)」とは記している。…ミュージカルや遺書では総合知を見事にとらえているが、現実のアルゼンチンの政治ではそこを上手く取り入れることが出来なかった。労働者階級出身のエヴァが強度の権力欲や金銭力上の幸運な出来事の重なりで、アルゼンチンを指導する立場に就けたが、分析知の作り出す文明に泳がされている部分がほとんどで、どれだけ国民に生きる喜びを与えることが出来たかが疑問である。西欧文明を盲目的に追随している明治以後の現代日本社会にも同様のことが言える。

≪日奉の峰に建つ季重神社≫

《一ノ谷の戦に思うこと》

一ノ谷の戦は、フィクションと誤報に基づく平家物語・吾妻鏡・玉葉等によってしか知ることが出来ないにもかかわらず、多数の学者・小説家が長い時代を通してそれらに推理を加えているために、多くの説と遺跡が残されている。私も余り根拠を持たないが、この戦に対する理解を書き残して置く。日本の歴史は、約3.8万年前から中国大陸に秦の始皇帝が登場する頃までの日本列島の自然とそこに生活した人々の脳とが創発した風土の蓄積の時代[総合知]、弥生時代から平安時代までの大陸思想崇拝時代[東回り分析知]、一ノ谷の戦から黒船来航までの時代[総合知と分析知の競合]、明治維新から現代までの西欧キリスト教崇拝時代[西回り分析知]に分類される。

一ノ谷の戦は、約3.8万年前からの日本列島の本来の精神である総合知が息を吹き返す時代の重要な出来事であることが分る。当時の日本社会は、朝廷文化ー平家・源氏文化のグループ[強度の大陸分析知・貴種ともいう]と、東国文化ー庶民文化グループ[総合知]とに分かれていた。この戦に先行する平将門の乱や平忠常の乱等の東国独立運動はそのトップは貴種の平氏で、トリガーは房総半島を中心とした庶民の総合知である。源平合戦も南関東総合知に基礎を置いた庶民に鬱積したエネルギーが主体であるが、トップの源頼朝・範頼・義経も貴種である。その上、源氏軍を構成した千葉氏・熊谷氏・秩父氏・上総氏も総合知を深く理解しているもののすべて平家の貴種で出身ある。釈迦の思想から見れば判るとおり、総合知にはそもそも争いはあっても、その結果がもたらす国家や戦争はない。太平洋戦争の真っただ中にあった時代に、父は大人達が馬鹿げた戦争をしているので日本は滅亡するであろう、その時にはどこかの山奥に入り私一人で生活して日奉精神を追求するようにと、スパイを避けて山野を歩きながら5才の私の脳に雨のようにいろいろの話を聞かせていた。その中に天台智顗の摩訶止観があり、北魏という国家の話が出て来て、なぜこれほどに深く分析知が現れるか不思議に思えた。

百戦錬磨の坂東武士の集団が、中国・四国・九州に充満する敵勢力の中での初戦で、「逆落とし」のような子供じみた戦法を採るわけがない、戦い終了後の源頼朝一族の功績を祀り上げるためのフィクションであろう。平山季重と熊谷直実との一ノ谷先陣争いも、武蔵七党内で「もののふの道」を日々共に研鑽していた熊谷氏は、二つ引き両の母衣[総合知の象徴]を纏った平山季重の日奉精神に道を譲ったので、「一二の懸け」ではない、人間存在の美しさを消してはならない。

この戦が、徳川幕府という日本精神の神髄を内包する国家の形成に導いたのである。黒船が来航してキリスト教諸国の見事な統治策の下で泳がされ、明治政府が誕生して見かけ上の繁栄は経験したが、日本は開闢以降初めて列島の隅々までが荒廃し衰退の道を歩み始めている。その上、現代日本の宗主国[国際法上ではない、マッカーサー元帥のいう日本人に気付かせない実質的な支配]

アメリカも、十年後には経済力で中国に抜かれて宗主国としての力を失うという。代わって、中国を宗主国として日本人が生きようとするのでは、人間として寂しいばかりではなく、この広大な宇宙において唯一の存在である日本人一人一人の命が美しく輝くことがなく消え去ることになる。今後、日本人の究極の夢を適えるには、11次元ともいわれる宇宙の意思と約3.8万年以来といわれる祖先達の脳とが創発を継続して蓄積して来た総合知[日奉精神]と、戦後に西洋分析知から学んで獲得した科学技術とを混合した日本独自の思想の構築が必要とされる。この絶妙な人間生存のバランスの永続性を熟知していたのは日本の歴史上、中臣鎌足・藤原不比等・徳川家康の三人だけであろう。