���{�̋��Ί�E�ꕶ�@�t�����g

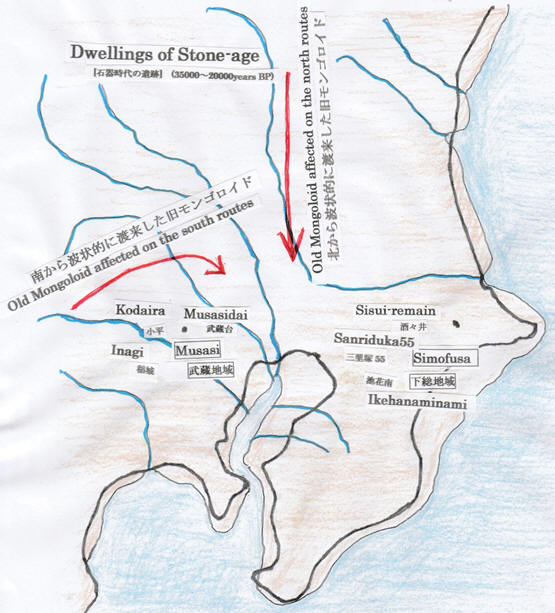

�@����Ί펞���i38000�`16000�N�O�j�̓��{�͌Ó��{�C���������嗤�I�ȋɊ��̋C��ł������B���̎���ɂ͕ϓ�����C��ɍ��킹�Đl�X�͈ړ����̍���������𑗂��Ă����B�ہE���E��`���͍ŏI�X���i25000�`20000�N�O�j���n�܂�ƌÖ{�B������͎p�������A�n�悲�Ƃ̏��^�����������悤�ɂȂ��Đ����ɒn��F�����ꂽ�B����Ί펞�㖖���i18000�`16000�N�O�j�ɂ͌Ök�C������אΐn�Ί킪�쉺�����B�ŌÂ̓ꕶ�y��ŗL���ȐX���啽�R���T����i16000�N�O�j�ƂقƂ�Ǔ������ɁA�U�o�C�J���E�A���[���쒆����ł��y�킪�o�y���Ă���B����Ί펞��ɂ́A�X���_�����h�ɏZ��ł����Ã����S���C�h����p�E������o�R���ē삩��A�܂������嗤�E�V�x�������o�R���Ėk����n�����Ă����B�����̐l�X�̍ŏI���B�_�́A��֓��̕����n��≺���n��ł������B���̒n��͐��E�ōŏ��ɑ��z�̏���n�ł���A�~�J�ʂ������E����]�ɕx�݁E�e���ƍ���������鐅�̌b�݂����������Ƃ�������B���̂��Ƃ͒n���̈��萫:���]�����o�������R�̌b�݂ɕx�n��ʼnF���̈ӎu�̉��b�ɗ����Ă���B���̎��R�̒��ŁC3.5���N������X�������l�X�̐S�̌p�������{�����{���̐��_�ł���A�l�ލŌÂ̑����m�ł���A���_�̌����ł���B

�@���Ί펞��̗���

�@���Ί펞��̗���

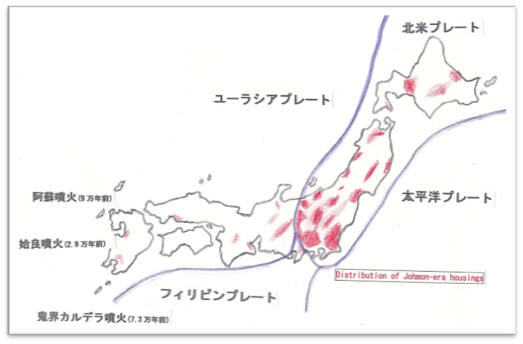

������Ί펞���i38000-16000�N�O�j�͑O�����i38000-28000�N�O�j�ƌ㔼���i28000-16000�N�O�j�ɕ������A�O�����͉J���̑����C��ϓ����������C��ŁA�㔼���͉J���͂��܂�~�炸�ŏI������ƌĂ�Ă���B�O�����ɂ͖n�Ñ��T��ՁE�����l�ˈ�����A�㔼���ɂ͖{���q��x��Փ��̑����̊�u���b�N��Ղ�����B��u���b�N�Ƃ́A�Ί�����Ƃ��ɏo������~�`�ɏo�y������\�ŁA���X�䒬�̖n�Ñ��T��Ղ�60m�~54m�̓��{�ő勉��3.3���N�O�̈�Ղł���B���}���番����ʂ�A��u���b�N��Ղ̕��z�Ɋւ��Ă͖k���n�т����|�I�ɑ����A�����̓��{���̒��S�I�n��ł������B�A�t���J��藝�z�����߂ē����ւƈړ����ė����l�ނ̍ŏI���B�_�ł������B

�@���{�ɒH�蒅�����Ã����S���C�h�̖���ł���ꕶ�l�́A�قƂ�ǂ��k�ăv���[�g��ɏZ��ł����B�k�ăv���[�g��ƃ��[���V�A�v���[�g��̐l����́A60�P�Ƃ�20��1�Ƃ������Ă���B���̂��Ƃ�,���̎���ȑO�̃��[���V�A�ƃt�B���s���̗��v���[�g�̊����c�C���h�l�V�A�̃h�o�R�E���h�E���Ǔ��c���������A�S�E�J���f�������i7300�N�O�j�ɂ�鐼���{�ꕶ��Ղ̏��ł����z�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���{�̃��[���V�A�v���[�g��͋��Z�ɓK����n�悪���Ȃ��������߂ł��낤�B�֓��n���ɂ͐l�����W�����A�ڍׂɌ���Ƃ��̂Ȃ��ł�����Ƌ��ɓ����ւ̓������F�߂���B�����嗤�ŌÃ����S���C�h�̉e�������l�X�A���Ȃ킿�A�E�q��������A�V���v�z����l�̏Z�ޖH�����𓌕��ɋ��߁A�R�C�o�����J�Ƃ����ꂽ���z�̒n�́A�֓�����ȊO�ɍl�����Ȃ��B

�@�×��̐��_�͓����ɏW��

�@�×��̐��_�͓����ɏW��

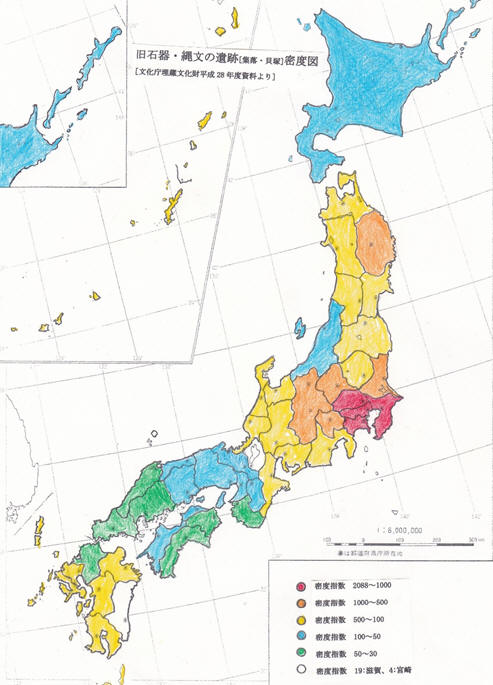

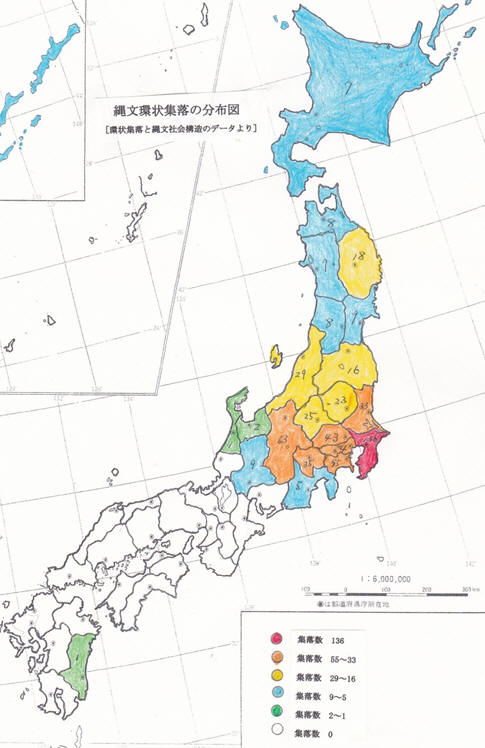

�@���}�́A�������̕���28�N�x�����������̃f�[�^����A�W���ՁE�U�z�n�ƊL�˂ɂ��Ă̋��Ί�E�ꕶ����Ր����U�z�n�ʐςŊ��肻�̒n��̖��x�w���Ƃ��āA���̑傫����F�������Ă���B���̐}�ɂ́A���ʂɕ\�����Ƃ̕s�K������������Ɠ��ɂ���Ĉ�Ղ����������m���̒n�捷�̖��ւ̔z���͌����Ă��邪�A�����̌��ׂ𗽉킷�鈳�|�I�Ȓn�捷������Ă���B���Ƃ���Ղ̐��ŗ��j�f����̂͐������Ȃ��B�����m����n�E��쌴�m�������n�E�㍕���m���Q�n������͌���l������I���o�����l�X���������Ă������Ƃ������╨�������o�y���Ă���B���{�ł́A����܂łQ��N���x�̒Z�����Ԃ̏o�������u�ϔO�̗��j�v�Ƃ��Ċw��ŗ������A���̐}�������悤�ɁA����͏��Ȃ��Ƃ�3.8���N�Ƃ����������Ԃ̗ɂ����鎩�R�Ɛl�X�̊ւ��m�v���S�W���̂�炬�n���u���_�̗��j�v�Ƃ��Ċw�Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�������Ă���B���j�̊ł����������{�ɓˑR�Ɍ��ꂽ�`���Ƃ����A�[���A�n�x�z�̐��m���N�����암�����V���Ƃ���n���A������N�������ۂɓ��{�{���̐��_���Ō�܂Ŏc���Ă����̂��A���̐}�̐ԓh��̒n��ł���B���{���I�̓`����u���������̗��v�Ɓu���̑n�݁v�̎j������̊���̒��S�n�����̒n��ł��邱�Ƃ́A���j�̕K�R�̋A���ł���B

�@�֓�����암�ɏW��:���_

�@�֓�����암�ɏW��:���_

�@�ꕶ��W���m���}�n���A���[���b�p��35000�J�������鋐�Έ�\�̒��̃X�g�[���T�[�N���c�Ⴆ�Ζk���t�����X����i6800-6000�N�O�j���C�M���X�̃X�g�[���T�[�N���i4500�N�O�j�c�ƁA�ǂ̂悤�ȊW�����邩�͕s�������A���[���b�p�̋��Έ�\����������̓`���ł��邱�Ƃ⓯����̂��̂ł��邱�Ƃ���A�Љ�̔��W�i�K�ɂ�����W�c�`�Ԃ̂�炬�ł��낤�B��炬�̌����́A�l��������_�k���t�������Œm���̏W�v������A���̂��߂̍œK�\���ł������ƍl������B�w�`�Ԍ`���_���v�l���x�ꕶ��W���ɂ͏o���ɂ���ĕ����̕��ߍ\�����̂��Ă���������B

��t���ɏW��:���_

��t���ɏW��:���_

�@�C�㓇�i�E�i�K�~�W�}�j�́A�ꕶ�C�i�ȍ~���N�ԁE������Ԃ��܂߂�Ɛ���N�Ԃɂ킽���Ė{�B���̓��ɕ����ԗ��z�̓��ł������B���̓��́A���[���V�A�嗤�̍œ��[�Ɉʒu����{�B���̍X�ɓ����̓��ő��z�̍ŏ��ɏ��n�ł�����B�������A�l�ނ̒a���̒n�F�A�t���J����ł������A����[���͒m]�̒a���̒n:���C�E�J�X�s�C�̖k�ݒn�т�����ʼn��̒n�ł������B�֓����삻�̂��̂������Ɩk�����R���Ɉ͂܂�A�������z�����Ƃ��Ă��A�C�㓇�ɂ͍X�ɊC���z���Ȃ���Γ��B�o���Ȃ������B���Ȃ킿�A�����S���C�h�̐��N�l:�E�q�E�߉ށE�V�������A���͒m���h�����Đl�ԑ��݂̗��z�𓌕��ɋ��߂��̂����A���̓��ł͎��R���̒��ł��̗��z���������Ă����B���̏�������A���b���q��577�N�ɕq�B�剤�Ƒg��ŁA���̒n�ɍŌ�Ɏc���������m�̗Y:���C�㍑������ޗǑ��c�{�ɘA��o���ē���������B���̌�A�h�䎁�̔����������Ċ��q�͎E���ꂽ���A�����ɒ��b���q�E�������o�āA���{�×��̑����m���u�Z��v���̑嗤�̕��͒m�Ƃ̃o�����X���Ƃ������f�v�z[����Z�c�q�E���b����]���\�z���āA�����̗�=�剻�̉��V�̌����͂ƂȂ����B��t���̍ō��̈̐l���@�́A�C�㓇�̑����m��p���Ė@�،o�����߂����l�ł���A����Ɏ����̐l�Ƃ����ɔ\���h�����ɑ����m��@�����܂ꂽ���A�������\���ł͂Ȃ�������́u�Y���̔y�v�ƌĂ�Ă����B������╽����������A��d�҂͕��͒m���̐l��������ՂƂȂ�l�X�̎v�z�͊C�㓇�̑����m�ł���A���������A���R�̐�ł͒������╽�R�G�d�̑����m�ɒǂ��A�C�㓇�ɓ���Đ��_��@�������Ċ��q�Ŗ��{���J�������A�����m�̗������\���ł͂Ȃ���������O��Ŗ��^���s�����B�m�ƍN�Ɣ�r�n

�C�㓇=���_�̌���

�C�㓇=���_�̌���

�������ƊC�㍑�͏o�_���̕��͒m�ɂ���Đ��������Ƃ�����ʂ�A���͒m�������������炱�̒n��ɐN�����ė��Ă���B���̌�ɕ������͏�썑�̃I�I�����A���C�㍑�̓I�I���ɑ����钆�b�����x�z����悤�ɂȂ��āA���͒m��������ɐi�B�Ⴆ�A�O�֎R�M�́A�E�������̕��͒m�̓n���ɑR���ēꕶ���_�̒��ŋN�����R���R�̔����ł��邪�A�n���n�̕������ɂ���Đ������Ă��邽�߂ɁA���͒m�����������m�ɕω����Ă���B�ŋ߂̓v���S�W���́u��炬�v���ő����̐l�����ڂ��Ă��邪�A�����m���̂��͕̂\�ʂɏo�邱�Ƃ͏��Ȃ��B��̎���ɂȂ邪�A����̗����̖[�������ɂ�����Ɨ��^������@�v�z�̐������A3���N�������Ă��̒n��̎��R�Ɛl�X�Ƃŏ��������z���̎���:�����m������ɂ���B

�ŌÂ̐��_�̏�����:�����m

�ŌÂ̐��_�̏�����:�����m

�@�C���h�̏ꍇ�����l�ŁA�A�[���A�n���͒m�̐�������̐N���ɂ���ăR�[�T��������������ƁA�߉ޑ��͂��̎x�z���ɋz�������^���ɂ������B�J�s����̎��ӂ͌Ã����S���C�h�̑����m�ɕ�܂�Ă����̂ŁA�㐢�̐l�������悤�ȗ��h�ȃJ�s���邪���݂��Ă������ǂ����͕ʂɂ��āA�������\���������x�ɂ͕��͒m�̉e�����Ă������Ƃ͊m���ł���B�������̎��ȏ�ɕ��͒m�̉e������ƁA���̒n�悪�p�����Ă��鑍���m���A�߉ގ��g�����������댯���ɔ�����Ă������߂ɁA�߉ނ͏���̂ĉ��}����F�̃��[�g��H���đ����m���L�߂闷�ɏo���B���̃��[�g�͓����u�����Ƌ��ɁA�~���ʂ̑����n�т��u�����Ă����B�ނ̓��B�����u���N�v�ɂ��ẮA�v���S�W���́u�U��\���v��x���N�\���́u�������ԁv��V���́u�C�v�Ƃ̊ւ����l���������A�����ł́u���N�v�͑����m�̏d�v�ȍ\���v�f�Ƃ��Ēu���B�����ĉ��}���Ԃ����[�g�́A�߉ނ̍Ō�̗��m�p���j�b�o�[�i�o�n�̃��[�g�ŁA�킴�킴���Ԃ������Ď߉ނ̓��̒��ł̗��z���m�J�s����E�����s��n�ɂ͓��B�����ɁA������O�̃N�V�i�K�[���œ��ł��Ă���B�J�s����E�����s��͂��łɍ��Ƃ������͒m�̎x�z���ɂ����āA���҂��猩��Η��z���ł͂Ȃ������B�������A�߉ނɂƂ��ẮA�o�Y��7���ŖS���Ȃ�������͂��ߑ����̐l�X�Ɖ߂������J�s����E�����s��ł̏o�����m����̑n���n�����z���ł���A���������Č������邱�Ƃ����̋��n�ŁA�N�V�i�K�[���ƃJ�s����E�����s��̋������F���̑��݂Ƃ��Ă̌��̂��ׂĂ������Ă���B�����������ɂ��������C�㍑�ŁA�߉ނ̂悤�Ȑl�����܂�Ȃ������̂́A�����̕��͒m�m�_���ƕ����n�̕��y���\���łȂ���������ł���B�������x��ē��@�����܂�A�Ő��E��C���̕��͒m���̏@���Ƃ͈قȂ鑍���m�̏@���B���̂��߂ɁA�]�˖��{�ɂ���đ��̏@���Ɠ��l�ȕ��͒m���𔗂��āA�s��s�{�h�̋��Ƃ�����肪�N�������B���̒����ɓ��Ƃ��͂��ߓ����W����Ă���ɂ́A�����Ɏc�����Ă�����{�̑����m�������邽�߂ł���B