日奉の峰:5代平山季重神社 フロント

平山城址公園の真北に位置する多摩川沿いに、日奉氏の居所[東光寺]と始祖日奉大明神宗頼を祀った日野宮神社がある。日奉精神を継承したのが日奉族平山氏であるために、平山季重神社のある砦の場所は日奉の峰と呼ばれていて、その居所は日野市立平山図書館のある所[大福寺跡]だった。日奉族平山氏を考える場合、この日奉精神[縄文の総合知]を継承しているか否かが最重要な要素となる。下図が示すように、南関東は倭国の埒外で、日本列島固有の精神[総合知的太陽信仰]すなわち縄文精神が伏流していた。しかし、中央アジアでアーリア人が発達させた国・文明と称する論理性[分析知]が中国大陸でモンゴロイド化されて、日本列島の西部に倭国を出現させると同時に、関東平野にも国々が誕生し始めた。奈良地方での中央集権的国家への発達の過程で、関東平野の国々が国家の支配下に繰り込まれていった。日本書紀によると、最後までその論理化に抵抗したのが武蔵国(534)と下海上国(577)であった。しかし、577年には最後の最後に残った下海上国造が当家の屋敷[千葉県の歴史;通史編;原始・古代1p764]に居を構えていて、奈良桜井市の他田宮の日奉部に[中臣鎌子によって]奉職させられた。このために、3.5万年の歴史を持つ南関東の旧石器・縄文精神は、この地域に伏流せざるを得なかった。旧石器・縄文精神は、釈迦の空性・老子の道・荘子の斉同と同じ総合知・仏智見で、旧石器・縄文人[観念に拘束されていない人は全て]が日々の風土との対話で蓄積していた精神ですが、彼等は表現する言葉と論理を持っていないために残っていないだけです。

平安時代の律令制度[伊勢神道は律令の補足機関]や仏教等に内包されている文明の野卑性に悩んだ藤原日奉宗頼は、932年武蔵国司に就任すると、南関東に伏流していた旧石器・縄文精神を日奉精神として復活に努めました。この行為は国家とは対立し隠岐の島に流されたという説もありますが、南関東の民衆からは日奉大明神として尊崇された。

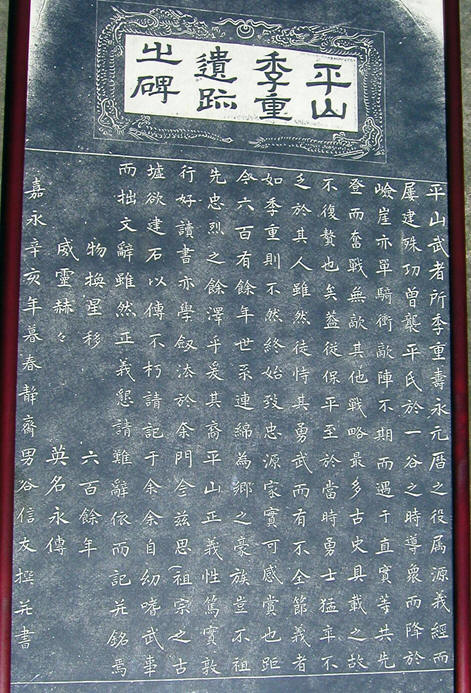

日奉大明神4代直季は日奉族の主家が多摩川周囲を領していたので、南の浅川周辺を領するために平山の地に居住して平山1世直季となった。彼は朝廷の関東の勢力を使っての東北侵略に駆り出され戦功も上げていた。しかし、平時は関東平野を疾駆する坂東武士として、本来の意味での「もののふのみち」を現成していた一人として、東北侵略戦争に満足していたとは思えない。その証拠として、自城をある丘陵を「日奉の峰」と呼び、下海上国の地に勢力を伸ばしていた。その子季重も日奉精神を継承し、石橋山の戦では源頼朝[分析知の一員]を敵とするが、房総に敗走し勢力を取り戻した頼朝軍には、千葉氏の助力によって従うこととなった。源平合戦では一の谷の戦で戦功を立てたにも関わらず、戦功を我が物にしたい源義経の公家層への立ち回りにより、長期戦の初戦ではありえない『鵯越の逆落とし」というフィクションを創作されて、坂東武士の精神は薄められてしまった。歴史的に見て南関東の中心は日野市付近であったために、頼朝勢力の日野地区への侵入を防ぐ必要があり、千葉氏の力を借りて防御した。しかし、幕府の圧力は陰険で、徐々に西多摩の山地と下総に勢力を移さなければならなかった。

日本列島の最古の精神である日奉精神の継承者だからこそ、鎌倉幕府に属しながら、朝廷側の呼称である武者所季重を名乗り続けたり、頼朝から墨俣城以東のへの帰還を禁じられたりしている。

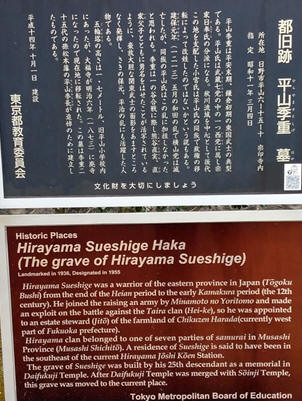

平山図書館前

平山図書館前