人類最古そして究極の精神構造…日本人そしてその風土の愛おしさ HP

今日まで圧倒的な経済力と軍事力で全世界を牽引して来たアメリカの国際的影響力が失われつつある。日本は明治維新以来、欧米が作り出す文明を最高の価値と信奉してその姿を追い求めて来た。その結果の表象的な出来事として、ある部門では大きく失敗して世界で唯一の原子爆弾の被爆国になり、また、ある部門では大きく成功して世界第二の経済大国になった。しかし、この間に世界の深層では大きな変容が成し遂げられていて、多数の情報を瞬時に処理してその結果を全世界の個人個人に平等に伝達出来るシステムが開発された。更に素晴らしいことには、宇宙科学の発達によって宇宙の成り立ちとその姿が、そしてゲノム解析によって人体に宿す宇宙の意思が、双方共に相当程度正確に解明されたことである。人類社会が到達したこの偉大な変容によって、神の領域が人間一人一人の身体[広くは全生命一つ一つ]の中に宿っていることが科学的に明らかとなって来た。《白村江の敗戦から志貴皇子までの時代と、黒船来航から現代情報社会までの時代とが、日本文化の過渡現象期間》

ローソクの光は単位時間に供給される蝋の量によってその明るさは異なるが、一般的にはその太さによって明るさは異なると見て良く、均一な太さのローソクが一定の輝きを保ち続けるところにその神秘性を感じさせられる。このことは私達人間が一生の間に遭遇する人や物からいろいろなエネルギー[情報も含む]を吸収し、それぞれの人が特徴を持った人生を輝かせては消えて行く過程と似ている。更に人為的に作り出された集落や民族[文化圏]にも同じ過程を見ることが出来る。しかし、ローソクの炎を構成する蝋の分子にしろ、人間を構成する細胞にしろ、民族[文化圏]を構成する人々にしろ、すべての構成要素は時と共に入れ替わっている。唐詩に「年々歳々花相似たり、歳々年々人同じからず」とあるように常住不変なものは存在しない。明日も知れない生命を持つ人間が永遠性を虚構したものが集落であり、民族[文化圏]であって、ローソクの炎と同じ現象を示している。《日本文化のエネルギー源は黒船来航までは中国文明、それ以後は世界文明、そして未来は全人類の心の働き》

この虚構された永遠性[殊に日本精神]は美と置き換えても良く、例えば遠く故郷を離れた子が父母を想いその父母が見知らぬ異郷で働く子を想う心情が顕現する時空間の中でこの美は生まれる。人と人・人と自然が繰り返し繰り返し表現した無数の事象のこの種の蓄積によって故郷の美が構築されている。このようにして人間・集落・民族[文化圏]等にはそれぞれにその美を宿していて、地球が消滅しない限り存在し続ける。私達が生きるということは、それぞれの人に随伴しているこのような美的環境を自己の心に描きつつ少しでも長く他者との交感の時を生き続けること、言い換えれば美を創発し続けることである。

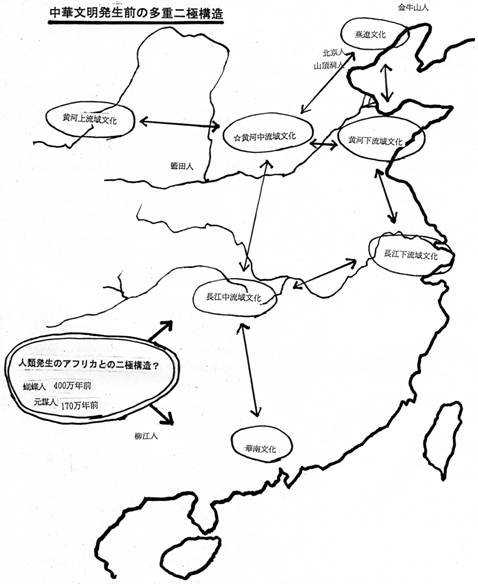

4000万年前にインド亜大陸が北上しユーラシア大陸に衝突することによって、以前は海であった所にヒマラヤ山脈が隆起し徐々に高さを増して行った。昨年の四川大地震でもヒマラヤ山脈は数㍍高くなったと聞く、雄大な地殻運動である。このために、山脈の南東側すなわち中国雲南省辺りから日本列島まで温暖多湿なモンスーン地帯となって、水にかかわる太陽エネルギーの循環に富む気候風土のために穏健な性格の黄色人種が生れた。この黄色人種は、一般的にはアフリカで誕生した人類が14-5万年前にマーレシアやフィリピンを含むスンダランドに進出し、2-3万年前に人口増加して北上し中国北方モンゴロイドを形成し、再び南下して中国大陸全域に拡散したということになっている。しかし、最近の中国考古学ではモンゴロイドはアフリカとは別に中国雲南省で誕生し、シャベル型切歯という特徴を維持して各時代を生き抜き、現在に至ったという説がある。いずれにせよ、中華文明の胎動する頃までには、下図のように中国各地に地域文化圏が形成され、黄河と長江に大別される二極構造の内部に更に中流と下流の二重構造があり、各文化圏の中の遺跡を見ると対構造があり、重層的二極構造体が完成していた。《生物に雌雄の別があり頭に右脳左脳の別があるように、宇宙の意思は近似する二極の共鳴の中に存在の意義を与えている》

一方、ヒマラヤ山脈の北西側の地域すなわちアフガニスタンやキリギススタン辺りから、アフリカ大陸の北上衝突によってヨーロッパに出現したアルプス山脈等の北側の地域までの間は、寒冷で乾燥した地帯で白色人種が生活している。彼等は元々黒色肌であったが生活する地域の厳しい自然条件を克服するために肌の色が白くなり、急速に知能を発達させて多くの道具等の文明を作り出した。5000年以上の昔から現在まで地球文明を制圧して来たのはこの白人文明である。僅かに、四大文明の中の中華文明とモンゴル帝国とG-8の日本だけが白人文明と肩を並べているが、いずれも白人文明の物真似で必ずしもモンゴロイド由来の文明を創出したものではない。文明という定義そのものも白人の発案だから、現代の地球人は白人の作り出した膨大な知識のケージに入れられて動きが取れないでいる。戦争が指導し経済が随伴して発展させて来た現代世界文明では分析知が進み過ぎて閉塞状態に陥っている。

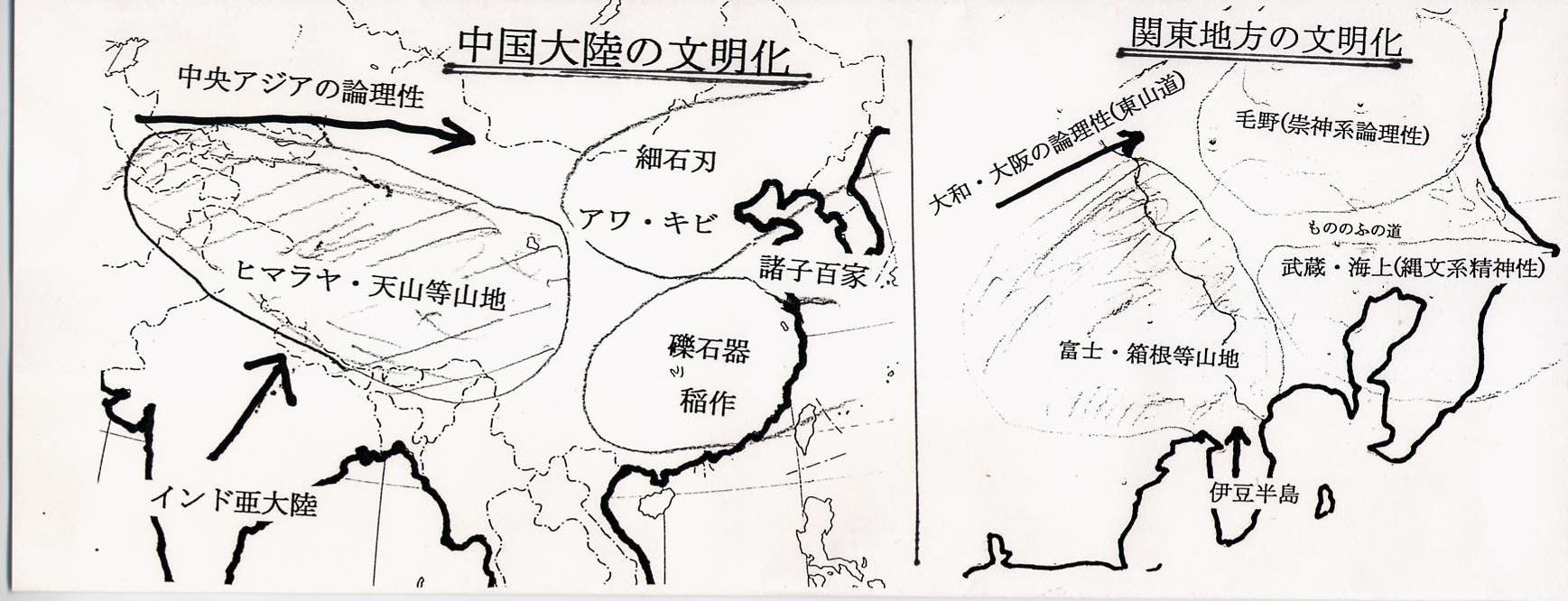

このようにして白人が創出した先進文明はヒマラヤ山脈等の高山高地を避けて、北部アジアを通って東アジアに伝播した。その最も早期のものは石器時代の細石刃であり、4000年前頃からは青銅器・占・小麦等の文明の基礎となる文物が伝わって中華文明が起こった。白人文明の受容地帯である中国北部では長城地帯と山東では異なった受け止め方をしており、後年登場した夏や周王朝と殷王朝とでは同じ論理性の中でもその性格が異なっている。中国大陸における北に位置するアワ・キビ文化と南の稲作文化にはそれぞれに石器時代からの伝統があり、双方の鬩ぎ合いの地帯である山東省から中国思想の源流となる諸子百家が起こった。

日本列島では3000万年前に伊豆半島が北上し衝突することによって、箱根山・富士山等の山系が形成されていて今の東海道は人々の移動が困難であったために、古代には関西の文明圏からの文物の移動は東山道を経由していた。その結果、関東平野北部の群馬・栃木側に崇神天皇族といわれる論理性が現れた。中国大陸と同様に関東平野にも南北の文化の違いが現れて、それらの鬩ぎ合いの中で平安時代中期に「もののふの道」という精神性の高い思想が生まれ、この思想が鎌倉幕府・江戸幕府そしてついには世界都市東京を誘引した。《モンスーン地帯の水の変容が示すエネルギーへの異敬の念、スンダランドからの人々の想念を志貴皇子が捉えた。それが関東平野で「もののふの道」として開花》

永遠性を夢見るものとして虚構された集落や民族が、社会の論理化が進むに従って国そして国家へと変化したために、国の論理性が国民の生活に介入するために、生活に美を感じる環境からは程遠い社会が出現した。この集落から国への変遷過程を中国の歴史に見ると、初期には黄河沿いに東西の二極構造を、漢王朝以降は北狄[王朝の供給源]と中原の南北の二極構造をとって西方から伝達した高度な文明を受容していた。中華文明登場以前から存在していた二極構造が有効に作用し、二つの受容体の異なった反応を評価し調整することによって可能になる社会の安定性を選択した。なぜ人々が安定性を求めるかというと、集落や民族の築いて来た美が人間としての唯一の生きがいであるからである。

日本列島の場合は、初期には北九州と出雲、後には出雲と大和という中華文明の二相系受容体を形成していた。大国主命と大物主命の存在も「国」という文明性とマナに通じる「物」の精神性との差異を持つ二つの受容体の対立同化を表した物語であろう。

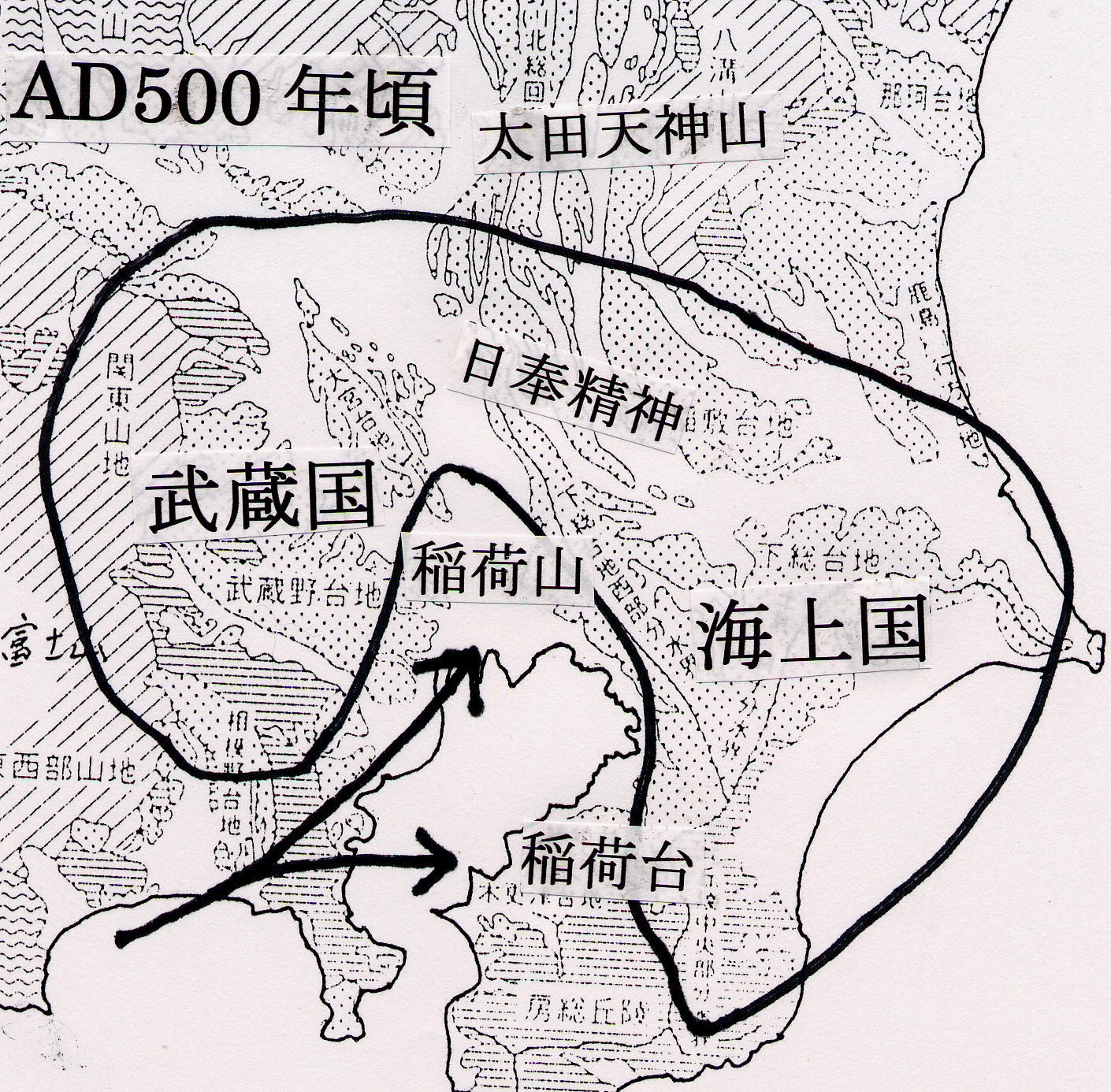

日奉宗頼は武蔵国国司を任官(932)して、当時南関東に残存していた縄文の精神に触れて感動した。永遠性を持つものとして虚構された精神の美が、当時の武蔵野に豊富に存在するのを見たのである。彼及びその一族は任地[東京日野市宮付近]と日奉精神の発祥地[千葉多古町宮付近]とを拠点とした二極構造を構築して、京都を中心とした当時の文明の源泉から伝わった論理性に対処した。この南関東の二極構造の中から「時空の揺らめき」を大切にする「もののふの道」という精神が生まれた。「もののふの道」については、後代に渡来した禅の精神や江戸時代の元和堰武以後の職業武士の精神や明治維新以後の職業軍人の精神を織り込んで論理性に偏った解釈がなされているが、本来の意味は坂東の地で自然と共に生きる社会との交流の中で武術を鍛錬した人々の持つ精神である。関東[鄙の社会]で「もののふの道」の精神が成立した時期に相前後して、都では非論理性社会から「もののあわれ」と呼ばれる精神が登場した。戦時中、アメリカ兵の軍靴にこの美しい村落が蹂躙されることを想定していた父は暇を作って、5歳前後の私を敵味方双方の諜報活動を避けるために野山に連れ出し「もののあわれを知る」の精神を何千回となく説いていた。この東総の台地がサイパン島のように徹底した艦砲射撃を受けて消滅し、乞食として流浪することのなるであろう私の脳の中に何としても日奉精神を留めて置きたかったのである。敗戦間近の早春に硫黄島海戦に特攻する水兵2人が父の話を聞きに来た。その時、父は「石ばしる 垂水の上の さわらびの 萌え出づる春に なりにけるかも」という志貴皇子の和歌を使って日本人として生きるとは何かを説いて送り出した。そのうちの一人の水兵が私の胸と胸を合わせ一瞬息が止まるほどの強さで抱き締め無言で帰って行った。この出来事は晴れた冬空に椿の花の映える情景の中で起こった悲しい思い出であったために、その後60年間深く考えることはなかった。

★日奉大明神を祭る日野宮神社(930年頃):日奉宗頼は系図には理由は書かれていないが、国司でありながら隠岐に流罪になったという。将門の乱の直前であり、武蔵国の人々の精神の非論理性への憧憬がその原因であった。そのために日奉大明神として人々に祭られた。

日野宮神社

日野宮神社

椿の花の咲く頃になると「つばらつばら」という言葉が浮かんで来る。本来は「詳しく」という意味だが、照葉樹の葉が早春の陽光を受けてキラキラと輝く様子から生まれた言葉だと聞かされてから、特攻水兵との出来事とこの言葉とが共々に心を過ぎるようになった。志貴皇子(~716)は天智天皇の子で飛び抜けて知能明晰であったが、当時伊勢神宮を中心とした古神道を確立して強い論理性を示していた天武系支配体制からは冷たく扱われていた。その逆境のために彼の頭脳は益々研ぎ澄まされて、日本風土に古来漂っている「もの」の精神を心した人になった。志貴皇子の子が光仁天皇で天智系現天皇家を再興した人であるが、60歳頃まで廃人を装い暗殺されるのを避けて天皇の位を獲得した。その人の子が桓武天皇で京都に遷都して新しい論理性の基盤を作った。志貴皇子は、後代の「もののあわれ」や「もののふの道」の基となる非論理性精神を全国に普及した。私の父もそのように考えていたようで、戦時中に繰り返し挙行された閲兵式の訓示には「昔、神武天皇は…」か「昔、桓武天皇は…」で始まる話をして国体明徴の精神が守られているか否かの体制側の監視をかわしていたが、桓武天皇の業績を話した後は「見渡せば柳桜をこき混ぜて都ぞ春の錦なりけり」という素性法師の歌の解説に進み、日本民族の美的優秀性が格調高く話されていた。今でいう幼稚園児相当の知能の私でも、居並ぶ空腹な兵士達には気の毒な時間であることは判った。しかし、このあとすぐに国防婦人会の炊き出す真っ白なご飯が待っているから、30分ほどの直立不動の姿勢も保ち得たのであろう。食事の始まる前に父は必ず会場を抜け出し、松林を歩きながらその日の訓示の補足をガンジー・ベルックソン・タゴール等の話を交えて続けていた。私には全く理解出来なかったが、理解するか否かは低位の問題で、居並ぶ兵士の上を父の声が駆け抜ける向こうの空や松林のなかを吹く風にそよぐ草葉が構成する時空間の持つ創発性を知ることが全てであり、「もの」精神の究極的意味もそこにあるということが後々になって分かった。

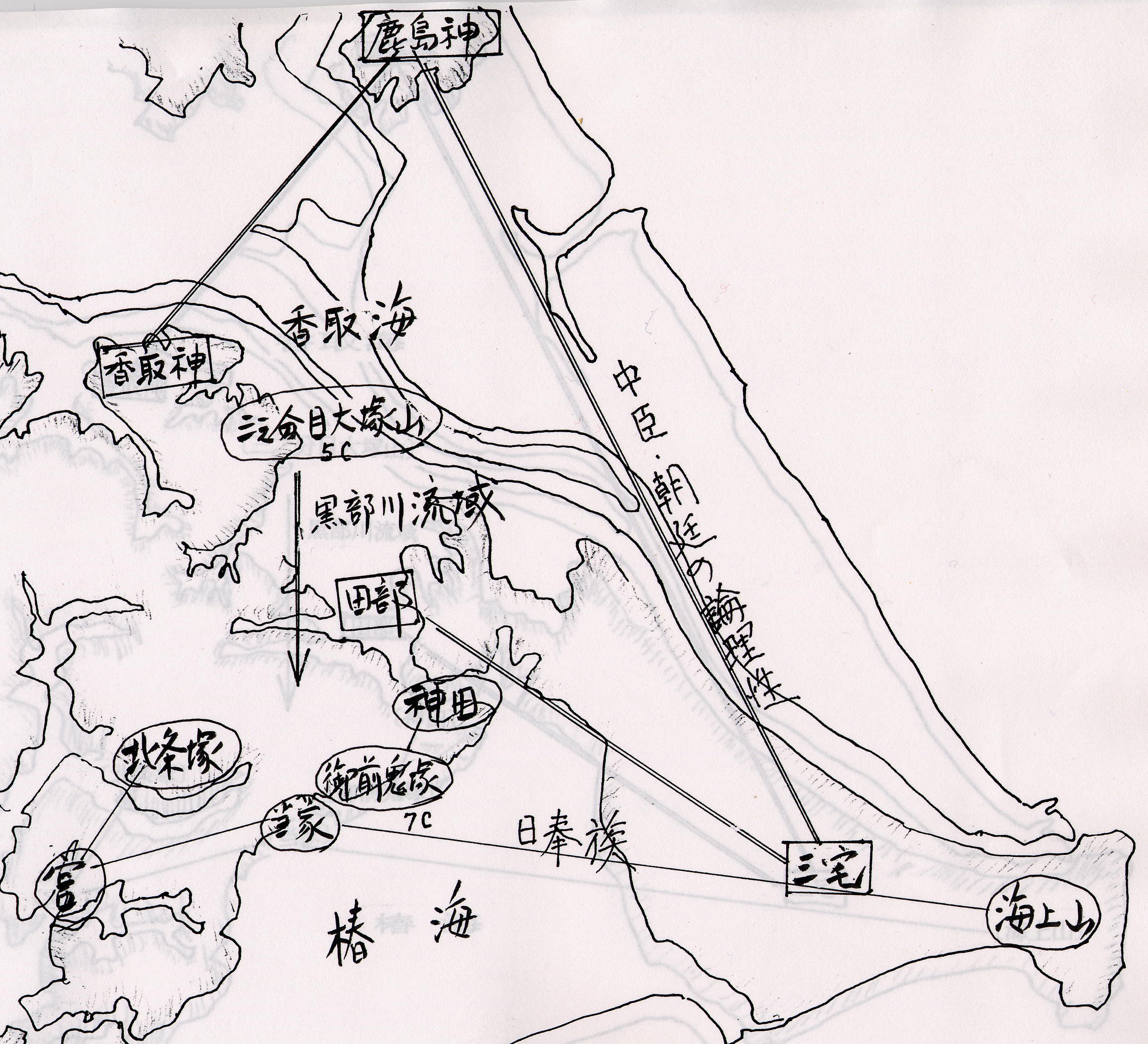

論理性に比重を置く勢力と精神性に比重を置く勢力の二極構造は日本文明の成長期には何回となく登場している。建国時代には九州の天皇族と大和の物部族という構造があった。仏教伝来時には蘇我氏と物部氏の構造があり、日本古来の太陽信仰[言葉上表現で本来の内容は別]の精神性を重要と考えていた敏達天皇は仏教の影響の少ない他田宮に移って日奉部を(577年)設けて日本古来の信仰を守ろうとし、その頃には東総にしか残存していなかった南関東の縄文の精神性を取り込むために下海上国造を日奉部として呼び寄せた。しかし、皇后や蘇我氏をはじめとして崇仏派の勢力が圧倒的に強く、結局は仏教の論理性が日本の統治体制の中では主流となった。

★鏑木古墳群(115mの前方後円墳の御前鬼塚・7世紀初)を造営した人々の族長であった下海上国造は577年に敏達天皇の創設した日奉部に関わった。縄文精神の伏流水である南関東の精神が歴史上に表われた最初である。当時の仏教伝来による社会の論理化に対抗する精神であった。この後、下海上国は波状的に押し寄せる朝廷側の論理化の流れに吸収されて消滅した。

御前鬼塚

御前鬼塚

日奉部が創設された頃は朝廷側の論理性が下海上国を激しく蚕食していた時代で、現在の利根川の水系を利用して太田古墳群[群馬]や埼玉古墳群[埼玉]と連携していた城山勢力[三つ分目大塚山古墳]がその勢力を維持出来なくなって、多古地区と鏑木地区、殊に鏑木御前鬼塚古墳を造った勢力に下海上国の中心が移った。そこは日奉創発の会が位置している地区である。

★武蔵の乱(534):日奉部が設置される50年程前に起こった。その頃は埼玉から横浜までの地域が武蔵国であったが、埼玉に勢力を持つ笠原直使主と同族の小杵が国造の地位を争い、性格の悪い小杵が上毛野君小熊と組んで国造の地位を奪おうとしたので、使主は朝廷の力を借りて小杵を破り国造になった。朝廷は武蔵国の南半分と群馬の一部に屯倉を置いた。これは日本書紀の記述なのでそのまま信じることも出来ない。笠原直使主の名前が胡散臭い、恐らく彼は天下りの国造で、これまで東国の精神を維持して来た小杵が新国造の着任に反対したために、彼の領地が没収されたという事件であろう。あるいは小杵の土地を没収するために朝廷側が強引に天下り国造を送り込んだとも考えられる。この没収した土地現日野市府中に後々に国府が作られて、事件の400年も後になって日奉宗頼が国司となったという因縁がある。

日奉宗頼6代の孫に当たる平山武者所季重は日奉の峰[日野市]に祭られていて、武蔵七党の中では最も鮮明に日奉精神を表している。彼の行動を観察することによって坂東武士の「もののふの道」の精神[日奉精神]が良く分かる。関東への新参者[論理性]である源頼朝と彼との間の距離である。頼朝の多数の従者の内で、終始武者所などと名乗っているのは彼ひとりである。ある時は頼朝より恩賞を受け、ある時は行動を制限され、監視され、またある時は頼朝の子の祝儀を挙行するという変幻自在の距離感である。平家物語等が流行して武勇な面ばかりが強調されているが、彼は旧下海上国から軍馬を調達したりして南関東の「時空の演出力」の中で活躍することを配慮している。人類史として注目すべきことは、この論理性よりの距離感である。

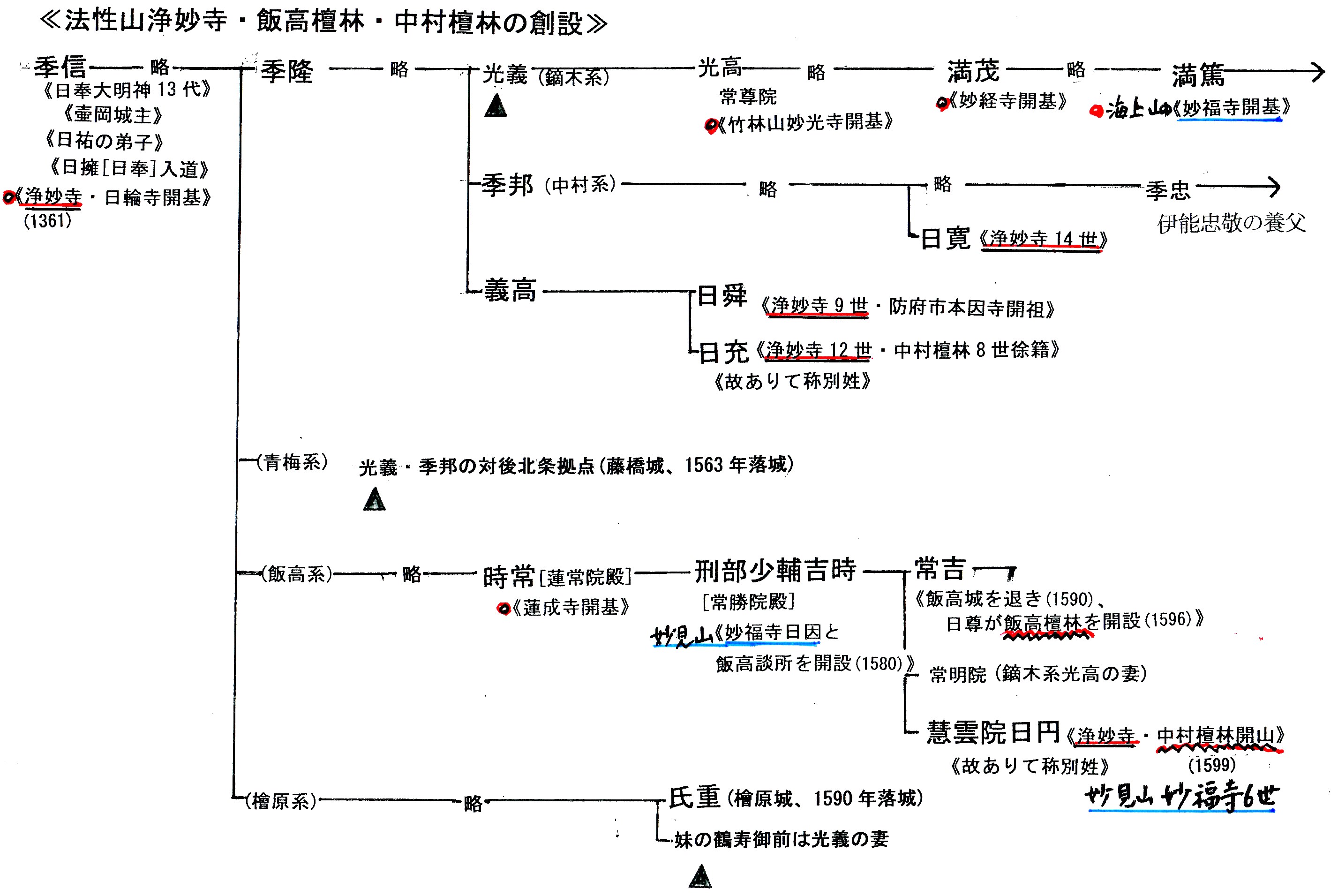

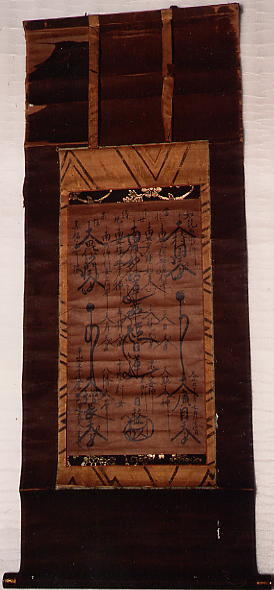

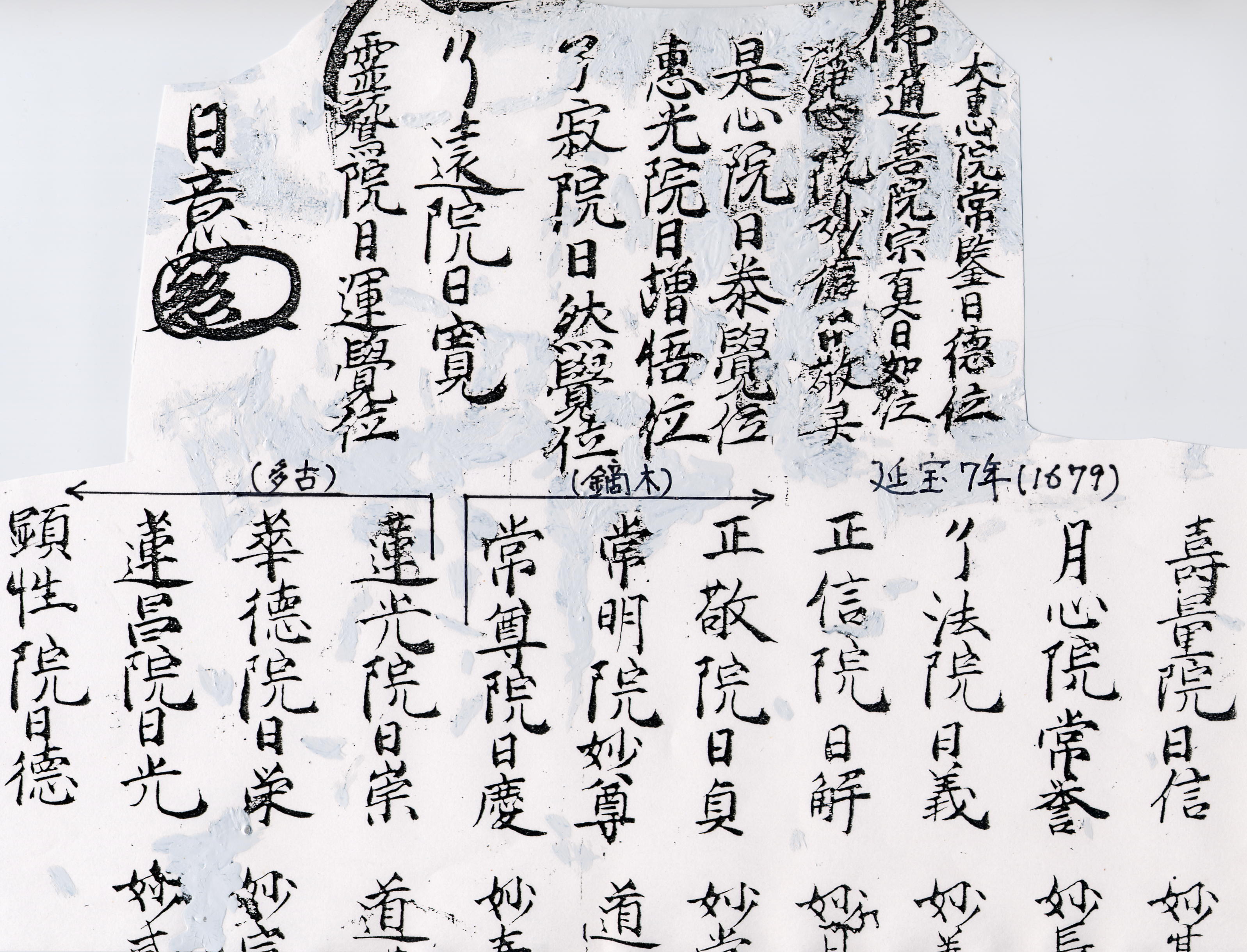

こ季重の後100年以上経て旧上海上の地に日蓮が誕生し、南関東に残存していた「時空の演出力」を大切にする精神を法華経という論理性によって捕らえた。1350年前後になると、季重流の「もののふの道」的思考では政治的論理性の浸透していた南関東の社会の諸現象に対応出来なくなり、日奉一族では日蓮の思想を拠り所として、あきる野市[東京都]と多古町[千葉県]とに日蓮宗寺院を建立して古来の南関東二極構造の維持に努めた。しかし、当時武蔵方面には足利・新田等の論理性が色濃く浸透して来たために一族の影響力は衰退し、下総側の片肺になっていった。その後、武蔵国[日野・あきる野・青梅・檜原]は後北条・秀吉・家康と連続して強力な支配力が及んで来て一族としては、それに抗し切れずに「もののふの道」的思考の社会への顕現活動を下総側[中村]に移す以外に方法はなかった。そこで、日奉精神の発祥地鏑木村を開発して中村[多古]との間に小型な二極構造を構成して国家的支配層の論理性に対応することとなった。25代愛千代麿は元服時に武運長久祈(日奉部設置後千年)を頂いて鏑木に入村して日奉精神の理想村の実現に努めた。その後、鏑木村は幸運にも天領となったために徳川幕府との距離の取り易い状況が出現した。ただ、江戸時代当初には聖職者京都日奥上人の方が政治家徳川家康よりも強固な論理性を示していたために、一族は日蓮宗不受不施派からも幕府からも距離を置かなければならない不安定な時代が続いた。このため、二極構造の内で中村側の家風を世俗的宗教的価値に近いものに保ち、鏑木側の家風を日奉精神の顕現に集中させて、寺院の建立や集落の開発等を通じて幕府思想を超越する精神性を希求した。すなわち、日奉大明神13代季信(-1372)が日奉精神の顕現に重要な働きをしている。彼は鎌倉で何らかの仕事をして日野市付近の先祖伝来の地の維持をはかっていたが、望み通りには行かずに現在のあきる野市から青梅市付近に残された地域を守りながらも、日奉精神の発祥の地に近い千葉県の多古に拠点を移した。この地は千葉氏の勢力圏であったが同氏とは婚姻関係もあって非常に古い時代からほとんど同族的に行動していた。武士社会にも商業資本の影響が増すに従って、古来の「もののふの道」的精神では武士社会の維持が難しくなり、彼はより論理性の高い日蓮思想を採用[日祐に入門]した。武蔵側に建立した日輪寺は程なくして戦乱に巻き込まれて焼失し多古側の比重がますます高まり、武蔵側は上杉・後北条との接点としてのみ存在するようになった。戦国末期になって多数の日蓮宗高僧のご本尊が鏑木に寄せられていることから判る通り、鏑木側に日本古来の精神を維持する機能を持たせることにしていた。よって、季信が開いた法性山浄妙寺は多古側に属して当時の日蓮宗の主流であった不受不施義の研鑽が積まれていた。その流れの中で檜原城主氏重の妹鶴寿姫が光義法雲院殿に、飯高城主常勝院殿の娘常明院が光高常尊院に嫁して一族の精神の集約を図り、常勝院殿の嫡子常吉は飯高城を日蓮宗に譲って飯高檀林を創設して帰農した。常吉の弟慧雲院日円は飯高檀林に残って純粋に不受不施義を守ったが、身を引かなければならない事情が生じて中村側の支配する浄妙寺に退いた。後に日円は中村側の隣接する土地に日本寺を開き、鏑木側も隣接の地に妙光寺を開いて彼を側面から支援した。日円の思想は支配体制と対立する可能性があったために、日奉系一族に影響が及ばないように公には他姓出身の者と称していたが、江戸末期まで妙経寺檀家を通じて鏑木側と繋がりが保たれていた。このような訳で、飯高檀林と中村檀林はとは同じ日蓮宗の講寺であるが不受不施義に対する距離感が異なり、ここにも二極構造が取り入れられていた。

愛千代麿武運長久祈-身延日整(1577)

愛千代麿武運長久祈-身延日整(1577) 日奥佐州参詣発願(1623)

日奥佐州参詣発願(1623)

多古ー鏑木構造(1679)

多古ー鏑木構造(1679)

光高の従兄弟に当たる遠寿院日充 (1584-1650)は浄妙寺9世日舜の弟で浄妙寺12世・中村談林8世(除籍)に就いたが、彼も日奉族への影響を避けて他姓を名乗って江戸の酒井忠世邸での身池対論に臨んだ。将軍家光により岩城に流罪となったが、日奉族の気概は失わず翌年の寛永8年(1631)に秘かに流謫地での精神を伝えた起請文を鏑木まで届けている。

日充の日天子起請文(1631)

日充の日天子起請文(1631)

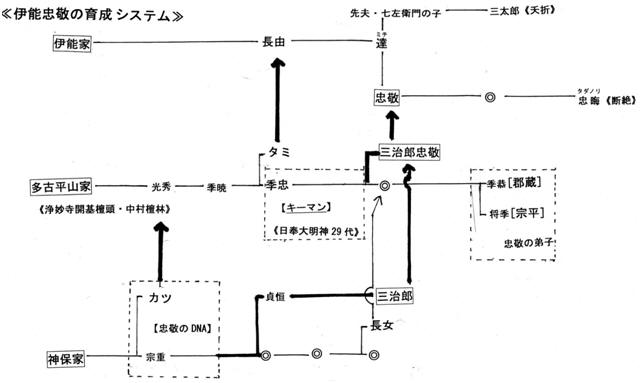

後に伊能忠敬となる三治郎は神保家の一族に生まれたが、神保家と関係の深い中村側当主季忠にその才能を見込まれて養育された。季忠は林大学頭に相談して三治郎を忠敬と改名し、季忠の妹の子で父が亡くなったためにその保護を受けていた伊能家の娘に婿入りさせた。その際に忠敬は季忠の指示で鏑木側へ「大祖日奉大明神への誓状」(1762)を提出している。一族では不受不施派の僧への対応の経験から彼を鏑木側には一切近づけさせなかった。後のシーボルト事件(1828)で分かる通り論理性が誘発する可能性のある危険性を予め回避していたのである。それと共に、彼の自立心の高揚にとって必要不可欠な社会システム上の虚構性[努力や学問では越えられないものの存在]を維持していたのである。《忠敬の頭脳には飯高・中村両檀林に全国から抜擢され集った数千の学僧の真理を探究する精神が集約されているが、そこを説いた学者はいない》

伊能忠敬の誓い文(1762)

伊能忠敬の誓い文(1762)

欧米文明を追随した明治時代に入り、その脆弱な国家機構と強固な論理性の影響を受けて、この片田舎で維持されていた二極構造のうち多古側が間もなく崩壊し、鏑木側は見掛け上の体制を維持していた。しかし、1938年に隣村に後に海軍省直属の第一航空艦隊基地となる飛行場が建設されることになった。軍事基地という欧米文明が作り出した最高の論理性が日本海軍と姿を変えて鏑木地区の喉元に入って来たのである。父は村長として海軍と村民の共存を図る立場に立たされた。飛行場の基礎石と混合するための多量の赤土や水道水源や電力供給ルートの提供をしなければならなかった。アメリカの諜報活動を避けるために私を散歩に連れ出しては現場を視察していた。往き帰りには野や畑を歩きながら、戦争は勝っても負けてもだめだ「もののあわれを知る」という心を社会が失うと悲しんでいた。今の言葉で言えば、日本人が営々として育んで来た「時空の創発力」を愛しむ心が失われるということである。基地活動の支援と並行して、空襲のサイレンの鳴り響く下で村の医療制度の確立に力を注いでいた。終戦になって診療所では集団検診が時々行われていた。そういう日は普段とは別の門から歩いて家を出て行った。付いて行くと、川に沿って蓆を敷いて診察を待つ大勢の人達に後ろから声を掛けていた。前から行くと患者に圧力を与えることになるという。島崎藤村に「夜明け前」という小説がある。父も似たような立場に立たされたが、論理性の持つ限界を追求することなく、穏やかに人生を終えた。お蔭で日奉精神の終息は私に任された。

白村江の戦(663)で倭軍は唐・新羅連合軍に敗れた結果、壬申の乱(672)が起きて論理性の高い天武系の支配が確立し、伊勢神宮を頂点のする神話が生まれ、国分寺等による全国の仏教による論理化が進んで日本国が確立した。その裏では志貴皇子ー光仁天皇ー桓武天皇系の約100年の臥薪嘗胆の時代が続いていた。その厳しい環境下での思考から生まれた日本古来の精神の把握が、平安の都では「もののあわれ」として開花して平安時代を、東国では「もののふの道」として鎌倉から江戸時代を導くことになった。第二次世界大戦の敗戦後を見ると、アメリカの慈悲の下で日本古代の天武的役割をはたしたのは、戦後に政治・産業をリードしたグループであるが、そろそろ戦後100年を迎えるのでこの間を臥薪嘗胆して来た思想が表舞台に出る時代に差し掛かっている。いずれにせよ、その思想は宇宙科学とゲノム解析が教えている「宇宙の意思」「時空間の創発力」に根差したものになることは間違いないことである。

先日、「文明の衝突」の著者ハンチントンが亡くなった。西欧で発達した政治・経済・軍事の論理性の中では彼のような高度な論理が成立するのであろう。凡人としては論理性の牢屋から出来る限り距離をとって、宇宙が愛しさをもって育てて来た一つ一つの生命が一瞬でも輝くことを祈って生き続けることが人間の生命の本質であると考える。

大和政権の支配権が確立する6世紀前後に、関東南部の被支配者層の心の中に生き残っていた精神を縄文精神の伏流水と名付ける。人類がアフリカより進化し発展する過程で世界のそれぞれの僻地に追い遣られ、または取り残された人々の心には似通った精神が存在することは間違いない。しかし、関東南部の精神には人類の憧れの地である太陽が最初に昇る地という崇高性を内在させている。朝鮮半島での戦争の経験で大和政権は武力を急速に進歩させた。それに影響されて関東地方でも縄文精神の伏流水的心を武力で維持しようとした坂東武士の精神が現れて、後に「もののふの道」と呼ばれた精神が形成された。文字文明の遅れた東国の精神だからその内容は推定する以外に方法はないが、中国戦国時代に零落した旧来の知識層の人々が古来の論理性を吸収して生まれた諸子百家の発生が一つのヒントになる。例えば、孔子・孟子の仁愛と墨子の兼愛や孔子・孟子の流行性と老子・荘子の不易性というような二相系の思想の発達がキビ・アワ文化圏と稲作文化圏の精神的要求を満たし、その後の中国仏教の成立等の西方からの文化の導入時に、二相系の思想は外来の論理性の咀嚼に有効な働きをしている。受け入れ側が集団として二極構造をとるのは、政治的な場合にはカエサルの「ガリア戦記」のように分割統治を受ける要因にもなる危険性を伴うが、DNA二重らせん構造を持つ細胞からなる人間としては自然な行動で、無難な結果が得られる確率が高いのであろう。

475年に扶余族の高句麗は同族百済を攻めて漢城[現ソウル]を奪い、百済は熊津城その後に扶余城(538)と南に遷都した。この頃、倭国は概ね百済と友好的であったが、この事件以来、軍事[大伴家持(749)の≪海ゆかば≫の長歌はこの頃の祖先の活躍を詠ったという]・経済面では倭国が百済を、統治組織・宗教面では百済が倭国を支援する関係が強くなった。その結果として、五経博士・僧侶・今来漢人等が多数渡来した。渡来人は表面上の目的以外に倭国の百済化という目的もあり、倭国側にはその動きを快よしとしない人々がいた。このように仏教伝来時(538または552)にも廃仏派と崇仏派の二極構造が生まれた。廃仏派の敏達大王は百済大井宮を出て訳語田幸玉宮(他田宮)に移り(575)、倭国の東の果て下海上国が係わった日奉部(577)を設けて倭国古来の信仰を守ろうとしたが、朝廷という論理性機構の中の争いであったために、論理性の高い崇仏派が勝利して推古天皇・聖徳太子という仏教推進派体制が成立した。その後、蘇我氏の専横があって大化の改新(645)が起こり、白村江の敗戦(663)で百済は滅び、倭国の百済的論理化が終焉を迎えた。敗戦の影響で壬申の乱(672)が起こり、伊勢神宮を頂点とした古神道・大宝律令・日本国名・古事記/日本書紀・国分寺等の更に論理化された統治体制が唐・新羅の指導下に構築された。

壬申の乱後、天智天皇の子の志貴皇子は天武天皇の公子達に対する教育係撰善言司に甘んじて和歌・文芸を極め、倭族としての本来の心の在り方を習得した。志貴皇子は「むささびは 木末求むと あしひきの 山の猟師(サツヲ)に 逢いにけるかも」と詠っている。志貴の子白壁王は60年間無知無能を装って暗殺を逃れ、幸運にも770年に光仁天皇となった。その妹に聖武天皇の妃となった海上女王がいて、志貴皇子の子だけにその名前が気になる。光仁天皇は即位すると直ぐに緊縮政策と官僚の粛清を行い、子の桓武天皇の平安遷都へと繋いで現皇室の基礎を作った。白村江の敗戦(663)から光仁天皇即位(770)までの100年間と、太平洋戦争敗戦から今日までの社会情勢とは似通った面がある。現代社会にも志貴皇子や白壁王のように未来社会を導く精神を研鑽している人々が潜在していることを期待している。もう少し長期的に見ると、春秋・戦国時代から唐王朝の成立までの間で、中国大陸の不安定状態が発生した折々の余波が朝鮮半島を経由し倭国に伝播して、弥生時代から天武朝の諸事象として現れた。これに伴って波状的に渡来した論理性に随伴した野卑性を、日本列島上の時空の創発力で包み込み消化したのが、志貴・白壁皇子等の到達した境地であろう。黒船来航以来、我が国に導入された欧米文明は見掛け上の繁栄をもたらした一方で、その野卑性によって地方は疲弊し個人の心は荒廃して、西欧の犯罪を真似た犯罪が全国で頻発している。《敏達大王と志貴皇子は同じ精神[時空の創発力]を見て希求していた》

先に、武者所季重のとことで変幻自在な幕府との距離感といったが、距離感とは「もののふの道」や「もののあわれ」に通じる精神で、与えられた時空間の創発を待つ心である。史料は少ないが、一族は鎌倉時代以降も足利・後北条・秀吉と各時代の支配の論理性から徹底して距離をとっている。中には仙人になったと称して支配体制からの招聘を断ってこの距離感を維持している。江戸時代が近づいて「もののふの道」が社会的に変質し出すと、一族は25代愛千代麿に「愛」という精神を抱かせて鏑木村の開発に送り込んだ。「愛」という言葉は上杉謙信の関東管領就任時(1561)に伯父の檜原城24代氏重が従軍したことから長尾家と関係のあったことが影響しているかも知れないがその伝承はない。「愛」には孔子・孟子の縦のベクトルを持つ「仁愛」や墨子の横のベクトルを持つ「兼愛」があるようだが、身延山16世日整御本尊をや池上日現(1552)の影響を受けていることから法華的・時空間的「愛」であり、「もののふの道」と通じる「愛」であった。この頃、不受不施義が全国の日蓮宗を支配していたが、論理性側の秀吉・家康の度重なる締め付けで、一部の宗徒が不受不施派を結成するようになり、江戸に新参した徳川家康はキリスト教と同時期に不受不施派の弾圧を行った。古来の倭族の心を大切にする宗教としては「不服従・非論理」を通すべきであったと思うが、この時に京都妙覚寺日奥等は家康よりも更に強い論理性を示した。このために、「愛」の精神で鏑木村を開発するという一族の理想は非常に厳しい環境に置かれたが、ある者は出自を変えある者は姓を変えて、鏑木には影響が及ばないように配慮した。この際には多古ー鏑木の二極構造が有効に機能した。

この時期を経験したことによって、幕府や学者[僧]の論理性による統治は人類社会を機能的に維持するための必要条件であるが、その治世下で一生を終える人々の心には満たされない何かが残ることを知った。ここでは詳説出来ないが、宗門人別帳・名主制度・寺社や追善碑建立等において幕府の諸制度から明確に距離を取っていた。干潟八万石と呼ばれる椿の海の干拓事業では江戸の新興の資本と学者[僧]の欲望を満たす方法で工事が進められ、工事進捗状況を見計らっていた幕府はタイミング良く工事に介入して完成させた。一族も計画段階から裏方で事業を推進しつつ新興の資本と学者[僧]との能力の限界や幕府の動きを見極めた後に万力村の開発に入った。このように分析知による社会事象の解決策と倭族伝統の総合知による個々人の生甲斐の確保とのバランスが図られていた。

明治時代になって欧米からの諸制度の導入によって分析知に偏った思想の直接的影響を受けた日本社会はバランスを失った。鹿鳴館・華族制度・貴族院等々と農耕民族には存在しえない制度を採用し、高名な学者さえ脱亜論や第二芸術論を堂々と発表出来る社会に入ってしまった。勝っても負けても日本はダメになると聞かされていた第二次世界大戦には敗れ、アメリカ合衆国の慈悲に縋って繁栄を獲得した。この過渡現象期文明も今や百年を超え、そろそろ伝統的総合知を生かした固有の文明を創造し、今日までの欧米分析知文明とバランスを取らねばならない時代に入った。そのためには、人間の身長ほどの降雨量のある国土全体の自然の中で個々の人間の生命の躍動を謳歌することの出来る社会を築くことである。

数年前にアメリカ大統領の家族が見下す前で何やら歌い踊る日本の首相の写真を見た。その瞬間に7世紀に大和朝廷に服従した九州南部の部族が天皇の前で隼人舞を舞ったことが思い出された。アメリカ大統領が日本に来ても、中国の主席がアメリカに行っても決してやらない行為であろう。日本は未だに敗戦を引きずっている象徴的出来事だと思った。科学部門のノーベル賞受賞者が日本の政治・歴史部門の学者の奮起を促す発言をTVで聞いたことがある。ノーベル賞受賞するか否かはどうでも良いとして、この部門は総合知の分野であるから、時流に迎合せずに日本人特有の展望に立った学説を示してほしいものである。経済のことは全く分からないが、中谷巌がこれまで新自由主義を推進して来たことを懺悔して、希望の持てる内容の話をしていた。彼の分析知的脳で日本の総合知をどう処理するか期待を持って見つめたい。

人類はアフリカで500万年前頃にチンパンジーから別れて、150万年前頃と15万年前頃との二度にわたってアフリカから全世界に拡散した。現代の全人類は二度目に拡散した人々の子孫であるという説が一般的である。この説は黒人と白人については問題がなさそうだが、黄色人のモンゴロイドの出現には不明な点がある。最近の中国人の論文では、未だ公式には認められていないものの400万年前の蝴蝶人や250万年前の東方人が雲南省で発見されたこと、既に公式に認められている同じ雲南省の170万年前の元謀人があること、その後の時代の人骨が続々と発見されていることが伝えられている。どうもモンゴロイドの源泉は雲南省辺りにあって、それらの人々が中国の北辺に移動し白人系の人々と混血し現モンゴロイドが出現して全中国に南下拡散したと考えるのが無難そうだ。そのうちで最も白人との混血度の少ない倭族が長江沿いに生まれて、その地域がモンスーン地帯であったために右脳的思考の総合知が深められた。その総合知がタイ・ミヤンマー・バングラディシュを経由してインドに西遷したのが、いわゆる仏知見であろう。

ここまでに日奉族は南関東に入れ子型二重構造を作って来たことを示して来たが、この構造は私達の住む地点において刻々に発生する「釣り合い[パリティー]の乱れ」が作り出すもので、宇宙の意思に従えて生きると自然にそのような構造が発生する。何年か前にイギリスの著名物理学者ホーキングが虚時間という考えを導入して宇宙の始まりを解明したと聞き、空間は三次元というが時間にも共軛構造があるのかと感激し、人間の精神の関わる余地がありそうに思えた。一般に外からエネルギーを受け取った場合にその集まり[非線形非平衡系]は種種な行動パターンをとる訳だが、人間集団の場合は個々人が未来に夢を抱いているために連動する渦巻き紋様となる。百万年にもわたる歳月を費やしたて成長させた世界中の古代人の脳にはその重要性が焼き付いていたのであろう。我が国の縄文渦巻き紋様やアイルランドのケルト以前のNewgrangeの連結渦巻紋にその精神は表れている。朝廷に制圧された時に、九州南部の隼人族は連動渦巻き構造の重要性を主張し連動渦巻き紋を掲げて隼人舞を踊ったようで、京田辺市にはその伝統が受け継がれている。

隼人舞-京田辺市

隼人舞-京田辺市

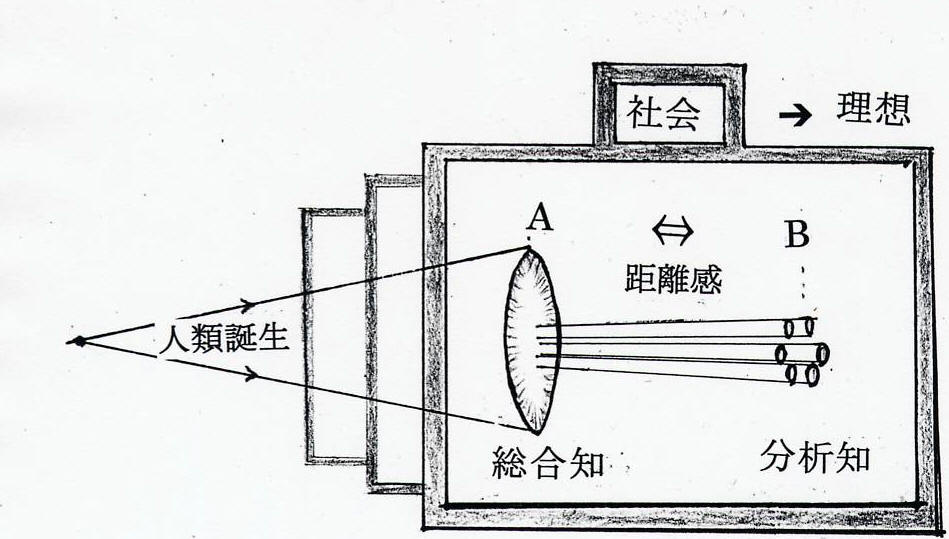

人類誕生以来社会は常に理想を求めて、ある面では進化しある面では退化して続けている。その社会を構成している国家や各部族や個人や個人の心の中には、階層的にA[総合知]とB[分析(分別・弁別)知]との2相が存在している。先進社会から後進社会を眺めるとB面が劣った社会に見え、後進社会から先進社会を眺めるとA面が欠けた社会に見える。古代社会でも大和から東夷を見た時は、B面が劣った人々に見え、東夷から大和を見た時はA面が欠けた人々に見えたことになる。個人の領域では、子供が田舎で生活する父母の元を離れて都会で学ぶ場合はAの状態より出てBの状態を深めようとしている。個人の心について見ると、自然の中でのんびりと時を過ごす場合はAの心情が強く、何か問題を解決しようとする場合はBの精神が強く現れる。世界文明を導いて来た遊牧系民族と異なり農耕系民族・・ここでは水系太陽エネルギーの恩恵に富むと言い換えるが・・である日本民族は、海に囲まれるという地理的特性も手伝って外的刺激が極度に少なく、為政者も神的加護の虚構を構築し易く、黒船来航まではA領域の近くに社会が維持されていた。

Aの総合知に重きを置いた領域は、「天網恢恢 疎にして漏らさず」というか「住法位」というかあらゆる事象をカバーする能力を持ち合わせているが、巡り来る時の流れに問題の解決を委ねるために、現代人は待ち切れずに苛立つことであろう。しかし、この領域のお陰で、かけがいのない人を失った場合でも、時が経つと周囲の諸現象に対して至福な瞬間を感じることが出来るのである。Bの分析知に重きを置いた領域は、目的を絞り込んで合理的に追及するために問題の解決は早く満足度は高いが、結果の満足度を高めれば高めるほど社会的に見て空隙の多い結果が出ることになる。近年、戦争や経済や学問等の分野での問題解決能力に限界が見えて来ていることも、その解決手法にこうした除去不可能な空隙が存在するからである。一般人にとっては、AとBとの中間点よりはややAよりに自己の意識を保つことが、実り多い人生を全うするための秘訣となろう。