|

檜原村岩船地蔵と日奉精神 HP

《はじめに》

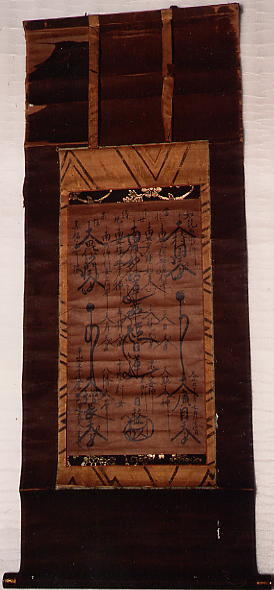

東京都の秘境檜原村役場の左脇に寄り添うように黒い小さな堂があり、その中に岩船地蔵の木像が祀られている。この像が岩船地蔵の村送りが流行した享保以前には、別の名前で呼ばれていた可能性があると思う。江戸幕府の治世が安定し、律令の神である伊勢神宮支配の可能性がなくなったころに、伊勢踊りの村送りが始まり、岩船地蔵・秋葉様・大杉明神の村送りが、日奉精神・もののふのみち等の総合知の故里の地域で起っていることは、総合知の伏流する知能集団へプリゴジンの散逸構造論を適応すると面白そうだが能力と時間がない。今は次のように理解しておく、永禄年間に青梅から檜原に村送りされた半跏像は檜原城に保管されていたが、約140年後の享保年間に檜原・青梅地区で岩船地蔵の村送りが盛んに行われ、後世の人、例えば新編武蔵風土記稿(1829)等で、青梅地区の二つの時代の村送りを混同して半跏木像を岩船地蔵と呼んだのであろう。享保期に盛んに創作された岩船地蔵像と檜原村の半跏木像とは余りにも雰囲気が違う。檜原村の半跏坐形式の木像は、広隆寺の弥勒菩薩半跏思惟像に似て、人々の未来の幸せを寸暇を惜しんで[半跏]思索[思惟]している姿で、後北条と上杉という有力な分析知勢力に揉まれて、厳しい状況に追い込まれていた総合知の日奉族にとっては、正に相応しい仏像であった。以下は、これまでの資料を、そのまま集約しておく。

《本文》

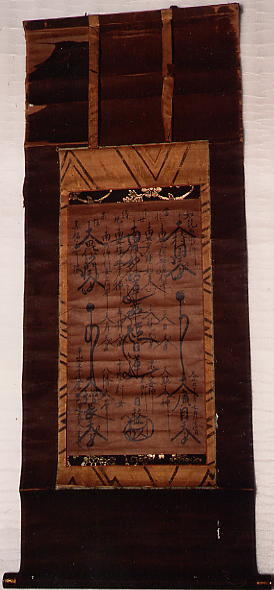

2009年5月14日に東京都西多摩郡檜原村を訪ねた。東京都の秘境檜原村の檜原城は、豊臣秀吉の一夜城で有名な小田原城攻めの時に、前田-上杉軍に攻められて落城(1590/7/12)した。その際に千足地区で自刃した城主日奉大明神24代平山氏重の墓を参拝することが村を訪ねた目的であった。

氏重の妹で私の家に嫁いだ鶴寿姫の守護神と言われている岩船地蔵尊も村の方々のご協力で参拝出来た。この地蔵尊像は、檜原村旧家吉野家が落城後400有余年にわたって丁寧に管理されていて、今日でも平山館のあった地に祭られていて往時を語り続けている。ご案内頂いた折、ご当主の吉野連一氏から岩船地蔵とは何かという質問があり、その場では十分に答えることが出来なかったので、帰宅後再考してこの文にまとめた。

檜原村岩船地蔵尊 檜原村岩船地蔵尊  吉野夫妻と(両撮影:伊崎孝夫) 吉野夫妻と(両撮影:伊崎孝夫)

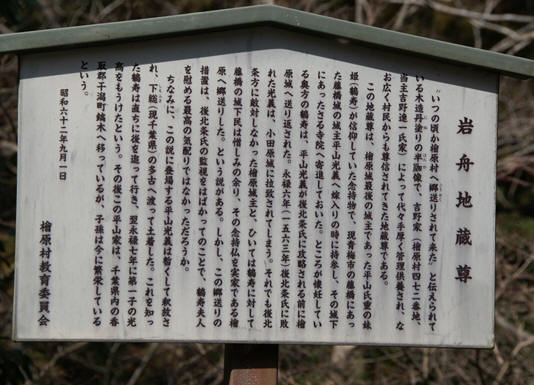

先ずは、檜原村岩船地蔵尊の物語のあらすじを、檜原村教育委員会よりご説明頂いた時の資料『郷土史檜原村』を基にして示す。1560年、越後の長尾景虎が後北条に逐われた関東管領上杉憲政を擁して関東に出陣した。景虎はその時に関東各地から参集して来た諸将の幕紋を記録した『関東幕注紋』を作成した。その中に勝沼衆「ひらやま 鷹の羽」の記載がある。当時、武蔵地方では檜原城の平山氏重と青梅藤橋城の平山光義とが活躍していた。幕注紋に記載されている平山は藤橋城の光義である。この年の前後に、氏重の妹鶴寿姫は遠縁に当たる青梅城主平山光義に岩船地蔵尊[呼び名は疑問に思う]を守護神として嫁いだ。しかし、藤橋と檜原の両家は表面的には後北条方と上杉方とに分裂しなければ一族の存続が難しい時代背景の中にあった。

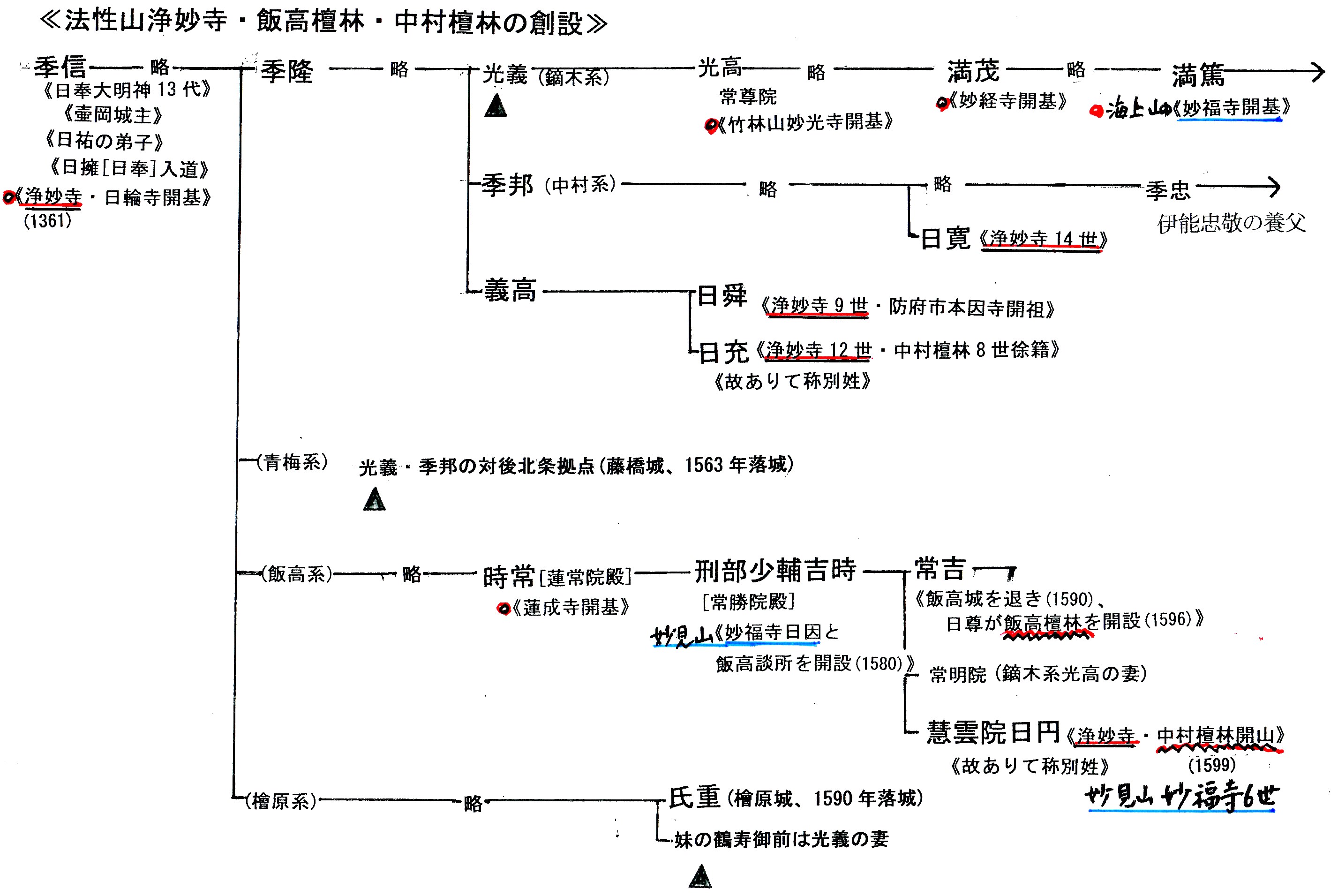

1561年春、景虎は小田原城を包囲攻撃したが、落城させることが出来ずに鎌倉に引き上げて、鶴岡八幡宮において関東管領就任式を行い、上杉政虎(のちに謙信)を名乗った。その後も後北条と上杉謙信との間で武蔵地方の覇権争いが繰り返された。上杉方が劣勢である戦況を踏まえて、光義は妻鶴寿姫を安全な檜原に帰すと共に、藤橋山報恩寺(青梅市)に祭られていた岩船地蔵尊像を村送りで檜原城に送った。その後、1563年に藤橋城が後北条によって落され、光義は小田原に拉致され、後に釈放されて下総に帰った。一方、平山氏重は檜原城主として檜原衆および光義の残した周辺一統を率いて後北条に従った。鶴寿姫は夫光義の後を追って下総(多古島城)に行き、岩船地蔵尊像だけが檜原城に残された。この年に鶴寿姫は長男愛千代麿を多古壷岡城で産んだ。愛千代麿は元服時(1577年)に身延山16世貫主日整聖人より武運長久の御本尊を頂き、日奉精神の発祥地である鏑木村に総合知の理想郷を作ることになった。一方、光義は弟と共に後北条軍に従って秀吉軍と戦い敗れた後、秀吉の勧誘を断って相模国の山中で仙人になったと伝えている。

愛千代麿武運長久の祈り 愛千代麿武運長久の祈り

≪参考≫

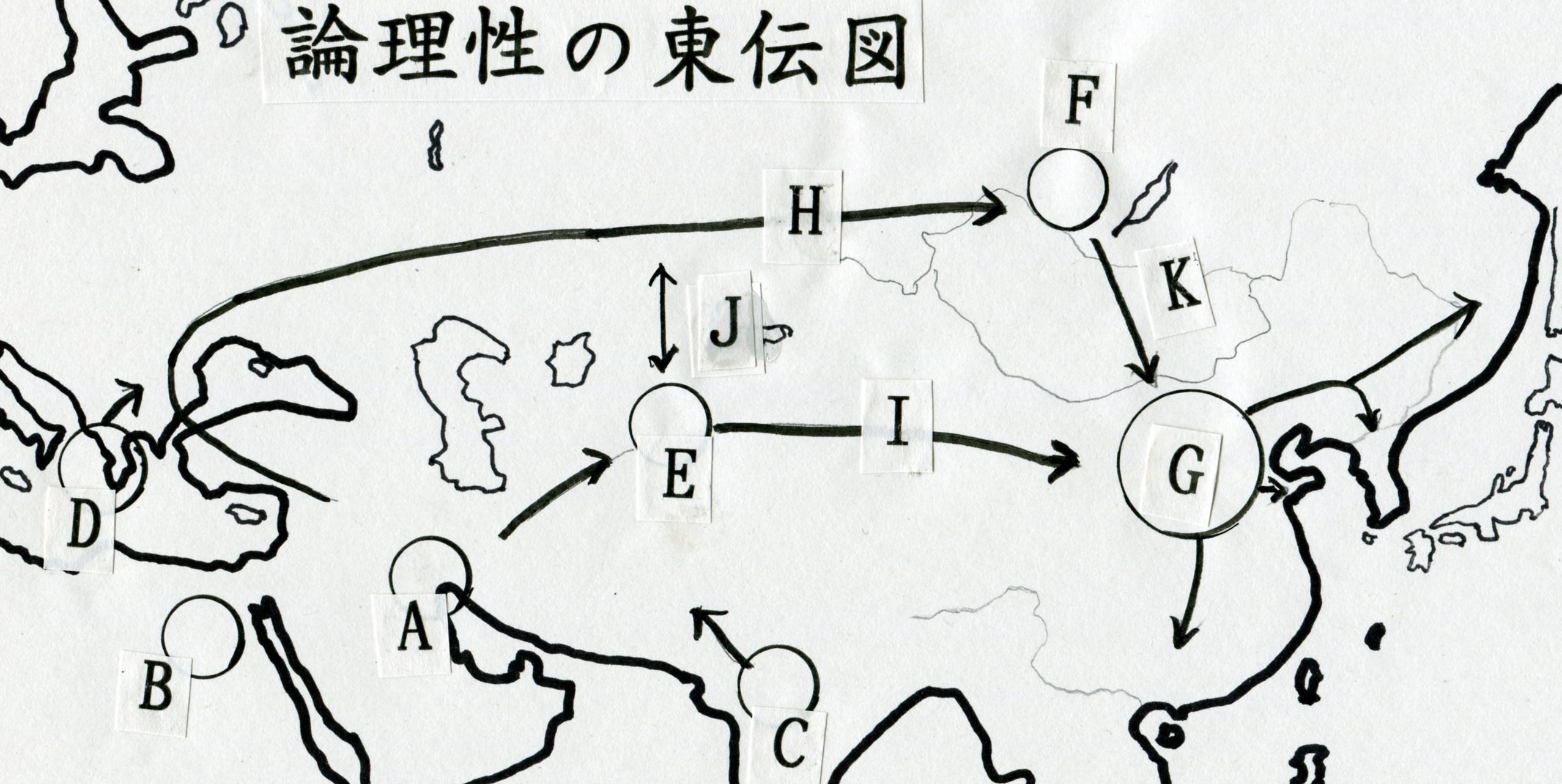

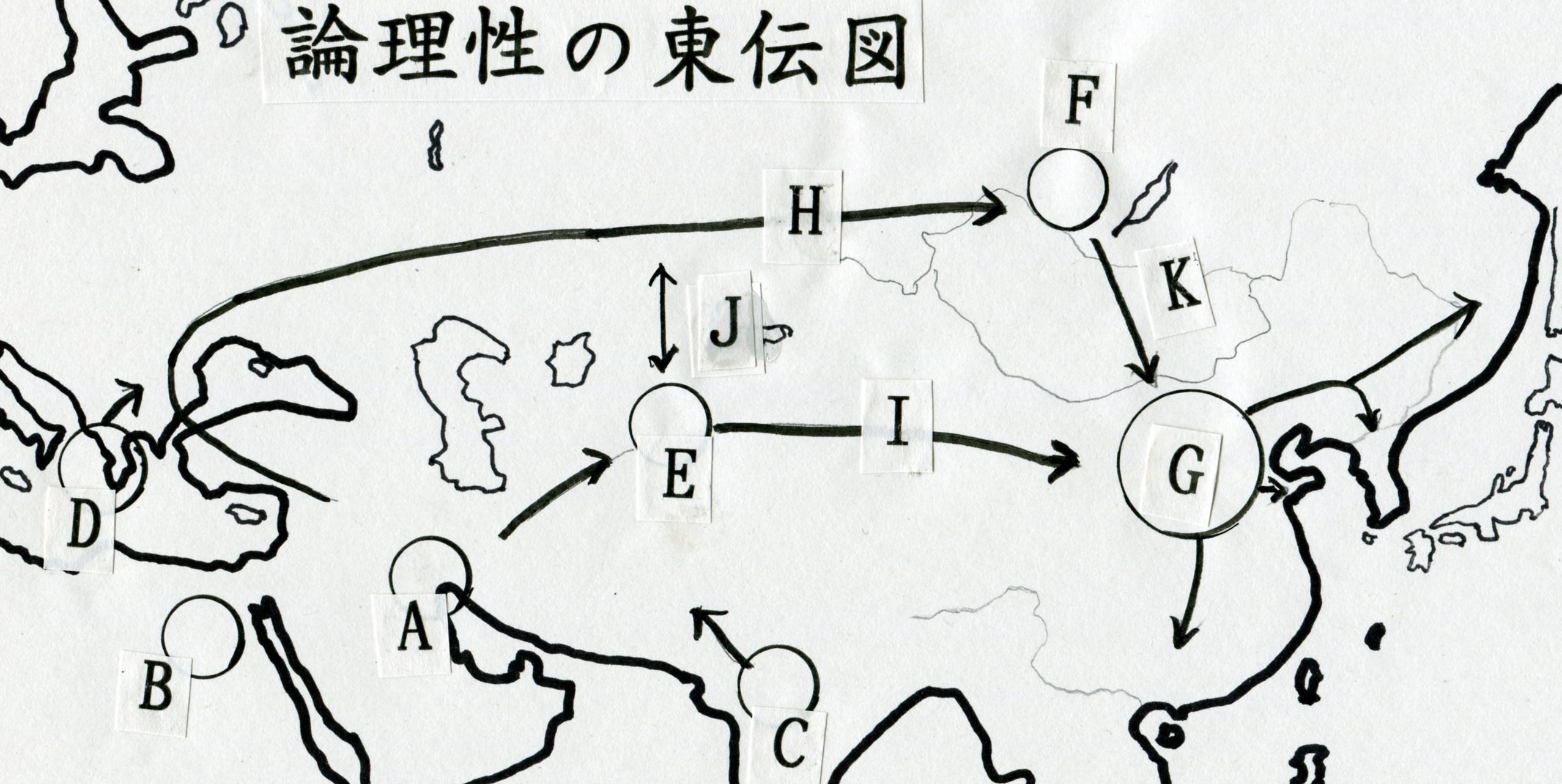

この岩船地蔵尊とはどのような仏かということであるが、全国の主要岩船地蔵遺跡および岩殿観音遺跡(A・B・C・D・E)は下図に示す通りである。

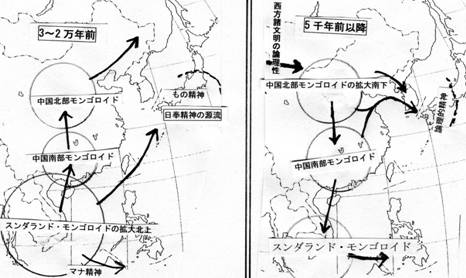

これらの岩船地蔵の位置している場所を見ると、海に面した崖の上が多い。現在は内陸である下野の場合でも、海面の高かった縄文海進時(約6000年前)の古東京湾の一番奥に位置するので海に近いと言える。

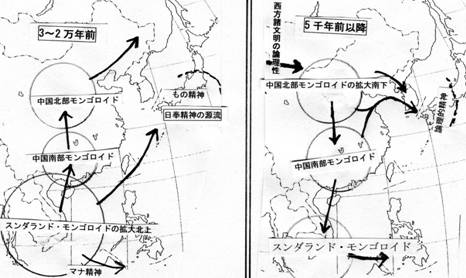

下の右図に示すように、2万年程前からスンダランドより日本列島の方向に跡切れ跡切れに北上した人々は、海岸に切り立った岸壁の持つ灯台的効果への信仰を深めた。また、その時々にそれぞれの陸地に先住していた人々には、船に乗り渡来して来る人々のもたらす物心両面への憧れがあった。それら人々が持ち続けた信仰と憧れの歴史が、後の時代になってそれぞれの地に岩船神社・岩船地蔵が創建される下地となっている。

5千年前頃までに中国北東部に達していたモンゴロイドは、エニセイ河上流地域のアンドロノヴォ文化やカラスク文化(4500〜3000年前の青銅器)、その後のターガル文化(2700〜2100年前の鉄器・スキタイ)等の影響を北から受け、その間、徐々に西域からも影響が伝わって中華文明を完成させた。

A=メソポタミア文明 B=エジプト文明 C=インダス文明

D=地中海文明 E=中央アジア文化 F=エニセイ河上流文化

G=北東中国古文化 H=論理性[青銅器・文字・彩陶・乗馬・車等]

I=論理性[青銅器・麦作・彩陶・羊牧畜等] J=農耕ー遊牧交流 K=文明化への刺激

時代が下って、2500年前頃からは大陸の論理的思考が朝鮮半島を経由して頻繁に渡来するようになった。出雲地方ではスサノウ命(アマテラスの弟)が韓国から渡って来た船を岩船遺跡として祭り、河内地方ではニギハヤヒ命(アマテラス3代)が哮ガ峰(イカルガミネ)に天の磐船で天下ったと言われる所に磐船神社が祭られている。因みに、神武天皇(アマテラス6代)も磐余彦(イワレヒコ)という。

大陸文明の論理的思考が波状的に日本列島に押し寄せた時代に、それを受け入れた先住民は縄文時代以来の岩山信仰と渡来者への憧れの歴史を持続していたために、新来の論理的思考に異敬の念を抱いた。そのことを天武天皇時代の日本神話の作者達が磐船すなわち大地の如く力強く頼れるものと表現した。当時、中国大陸から見て出雲地方と河内地方は文明領域の東の果てに位置していた。

中国大陸文明の影響で生まれた古代日本文明の中心地ヤマトから見て、越後・下野・常陸・上総・信濃の各地方は文明領域の東の果てに位置していた。しかも、出雲・河内地方とは異なり、東国の岩船遺跡は縄文精神を取り込むことの出来る機能を持った地蔵という仏像形式を採用している。このことは、古代日本文明圏からは東国がアヅマエビスと呼ばれた時代もあったように、東国では日本神話成立以前の尊い精神(もの精神)の存続を維持しようとする人々の意思が強かったことを示している。

栃木岩船山 栃木岩船山

栃木県の岩船山は人間の魂の帰って行くところすなわち死出の山として、青森県の恐山と同様に死者供養の地蔵が祭られている。JR両毛線の岩船駅の前に聳える岩船山にある天台宗高勝寺は地蔵尊を祀っていて、今は死者供養・安産・子育てで有名である。岩盤が露出し無数の卒塔婆が立てられている。「昔々、先住民族に岩肌の出た高い山に霊魂が集まるという宗教があった」と寺では説明している。船形の岩から地蔵尊が出現したという。岩船山から取れる石は「岩舟石」と呼ばれている。11世紀の話として、伯耆国(鳥取県)大山の弘誓房明願が生身の地蔵を拝みたいと思い、筑紫国竈戸山(大宰府市)の菩薩がこの世に現れた地蔵だと聞いて祈ると、女性が夢に現れて下野国岩船に行くように教えられたという話が伝わっている。

鎌倉市扇ヶ谷 鎌倉市扇ヶ谷

源頼朝は文覚上人の勧めによって海雲山岩殿寺(721年、逗子市)の観世音を信仰していた。頼朝が1180年の石橋山の敗戦で房州洲崎に逃れる際には、観世音は船頭となって無事送り届けた。頼朝は生涯岩殿観世音を守り本尊としたといわれる。頼朝は従兄弟木曾義仲の子義高と自分の7歳の大姫(長女)とを政略結婚させ、その義高を殺した。悲壮な生涯を送ることとなった大姫の念持仏としての扇ヶ谷岩船地蔵がある。

そのほかの岩殿遺跡としては、岩殿観音石龕窟(飯能市/A)・岩殿山(東筑摩郡/B)・岩殿山明静院(上越市/C)・般若岩殿観音=岩船山(小鹿野町/D)・吉見観音と呼ばれている岩殿山安楽寺(比企郡/E)等が岩船地蔵の所在地と重複して東国に分布している。

千葉県いすみ市 千葉県いすみ市

千葉県いすみ市の岩船地蔵は、1275年に藤原兼貞がご本尊および75柱の霊神を奉じ東国に船旅の途中で、台風に遭い漁夫に助けられ、風雨が静まると船は岩船と化し霊岩も出現したので、兼貞はその奇瑞に感じて里人と相談し、この地に堂宇を建立した。地蔵尊像は寄木造り、像高33センチメートル、室町期の作という。

信濃・越後・常陸の岩船地蔵尊の由緒は不明ではあるが、平安時代中期以後に、東国で縄文時代からの岩山信仰がインド仏教(主に浄土教)の地蔵菩薩信仰と一体となって岩船地蔵尊が誕生したと考えられる。岩船地蔵信仰の発祥地は、一概に断定出来ないが栃木県岩船山の可能性がある。それが瞬く間に常陸・越後・信濃・上総へ伝播していったのであろう。

その頃、これらの岩船地蔵尊で取り囲まれた地域の南側で、「もののふのみち」を精神基盤とする坂東武士が登場していた。その武士団を糾合した源頼朝は、悲しい生涯を過ごすことになった長女に守護神として岩船地蔵尊を与えた。なぜ岩山信仰から発した岩船地蔵尊が安産や子育や水子供養等の御利益を持つのかと言うと、インド仏教の地蔵菩薩は土地の神と共に子宮の神を司っているからである。

東国の岩山信仰には地蔵と観世音の二種類があるが、難しい事を抜きにすると同種の信仰と言える。インドでは、地蔵菩薩がモンゴロイド的救済を、観世音菩薩はインドアーリア的救済を示しているので、地蔵信仰と観音信仰とでは厳密に言えば性格が異なっている。

東国では鎌倉幕府成立以前に、坂東武士層の間に「もののふのみち」といわれる精神と岩船地蔵・岩殿観音信仰が対をなして創生した。日奉宗頼(日奉大明神始祖)の日奉精神はそれらの時代環境を包摂して成立している。このような精神の横溢する坂東の地に、新しく移り住んで坂東武士達を糾合した源頼朝は、この土着の精神に染まらざるを得ない立場にあった。日本の武士社会の精神の重要な要素を岩船地蔵信仰が構成していることが分かる。

時代が下って、江戸時代になり社会が安定すると、鎌倉・室町時代の武士層の信仰であったものが江戸の庶民に浸透した。幕府が成立して100年過ぎた享保頃には、岩船地蔵像を飾り立てて村々を練り歩く祭りが東京西部から長野や静岡へと伝播した。通過した村々、殊に多摩地区では多数の岩船地蔵石像が建造され、その一つとして八王子市永林寺に船に乗った石地蔵像(1719)がある。全ての人々に救いの手を差し伸べる地蔵様、子育て・水子供養の地蔵様として信仰されている。

この時代の庶民の熱狂的信仰現象としては、1727年に亀戸天神の東の香取明神の神木の松の大枝が折れたのは常陸国安馬大杉神社が飛んで来たのだと言って街々を練り歩くお祭り騒ぎが起り、幕府が禁止の触れ書を出したことがある。また、この頃には鷹匠が民家に上がり込む「郷巡り放鷹の遊び」も流行した。

《おわりに》

坂東武士の誕生と時を同じくして現れた岩船地蔵信仰は、武士社会の発展に従って東国各地で普及した。江戸時代になって幕藩体制という武士のサラリーマン化が進んだ。この武士階級の論理性の拘束に辟易した東国の人々が、社会の中に岩船地蔵信仰を自由な感情で表現し、岩船地蔵信仰の形態を変質させた。その結果として街角等の生活空間に岩船地蔵尊の石像を多数残し、それが現代に引き継がれている。幾百年と巡り続ける四季の風光の中で、来歴も曖昧となった路傍の石地蔵に慈しみを感じる人々の心の集積は、弥勒仏の出現まで衆生を救い続けるという地蔵菩薩の本来の使命がこの世に現れたものである。

長尾景虎(上杉謙信)

の作成した『関東幕注紋』の「平山 鷹の羽」の記述から、平山の家紋を「鷹の羽

」とした書類が多いが、当家では「七つ割二つ引き両

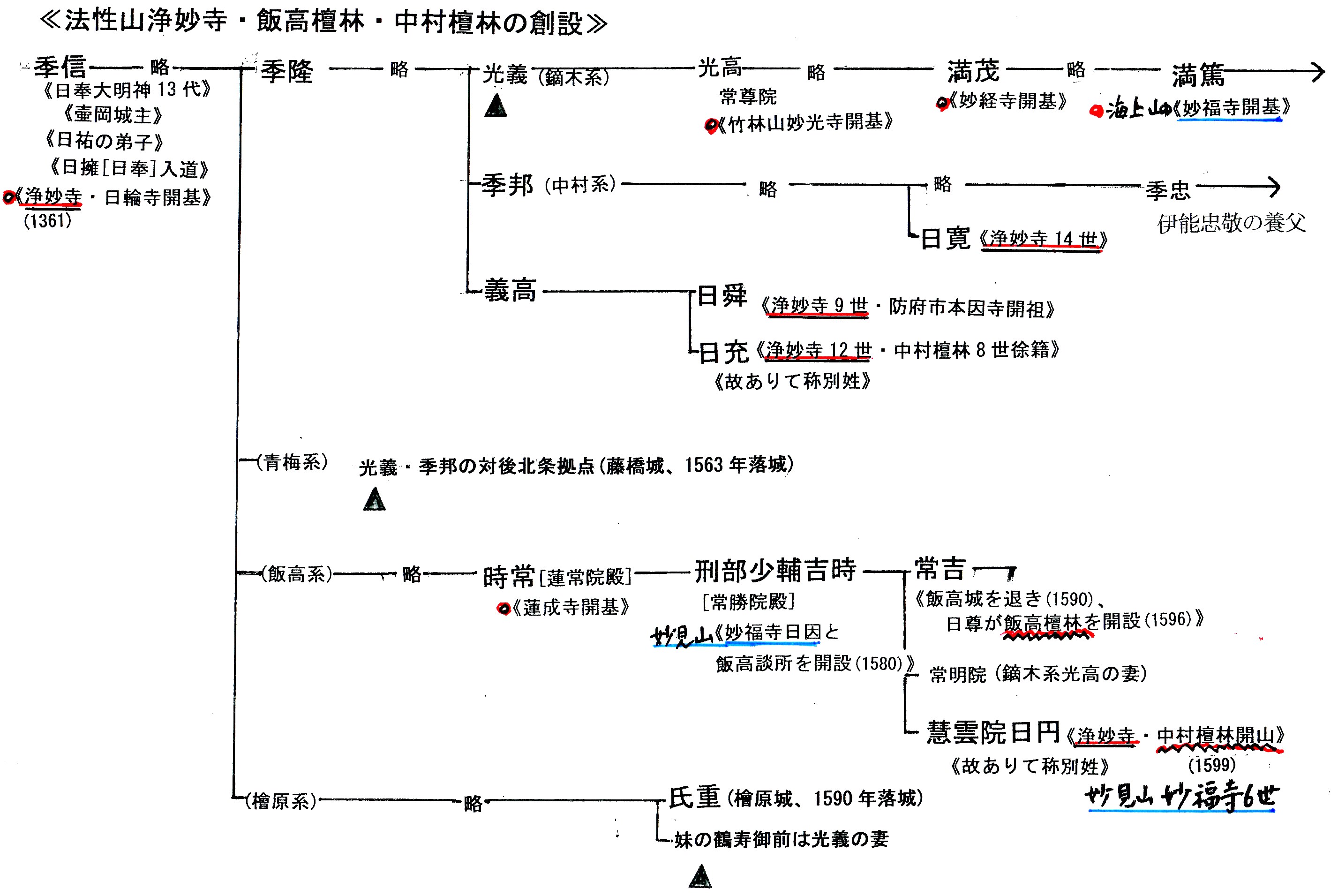

=水平線に昇る太陽」を表家紋とし、「鷹の羽」を裏家紋として婦人の礼装と葬儀に使用していた。平山光義が下総では「二つ引き両」を武蔵では「鷹の羽」を使い分けたのは、武蔵国では源頼朝・足利・上杉・後北条と日奉精神から見ると新興の勢力であり、彼等の分析知の支配を受け入れなければならなかったからである。武蔵国では武門の象徴である「鷹の羽」を用いて、日奉精神の象徴である「二つ引き両」の使用を控えたのである。支配体制に距離を置くという同様な現象は、平山21代季徳の子に長男季隆(壷岡城)・二男有房(青梅城)・三男季俊(飯高城)・四男季村(檜原城)がいて、長男と三男が下総で管領側と後北条側とに分かれ、二男と四男が武蔵で管領側と後北条側とに分かれて、それぞれが連携しながら日奉精神の存続をはかり、檜原の季村及びその子季長と季員は日奉族としての本来の名を隠して、公には政重及び氏重と綱景を名乗っていた。

平山氏重が何に対して責任を取って自刃したかということである。ある学者は後北条に対する忠誠心だという。ある学者は村人への多大の犠牲を避けるためだという。しかし、季重以来の日奉神社を祭っていた政重-氏重の血統はそのような単純な動機では死なない。「もののふのみち」によって人々を守る坂東武士の精神は、路傍の石地蔵に慈しみを感じる人々の心の集積を大切にする精神と全く同じである。檜原の時空を管理する自己の能力に限界を感じた時に消え去ったのである。彼等日奉族の心の深層には、頼朝も足利も後北条も上杉もない、自然の慈しみと人々の営みの調和を希求する心があるのみである。577年に敏達天皇が押し寄せる大陸文明(千字文・五経博士・仏教等)を制御するために日奉部を設置した。その使命は、自然との調和の中で全ての人々がその生命を全うすることを希求する日本人本来の精神を守ることにあった。

|

檜原村岩船地蔵尊

檜原村岩船地蔵尊 吉野夫妻と(両撮影:伊崎孝夫)

吉野夫妻と(両撮影:伊崎孝夫)

愛千代麿武運長久の祈り

愛千代麿武運長久の祈り

栃木岩船山

栃木岩船山 鎌倉市扇ヶ谷

鎌倉市扇ヶ谷 千葉県いすみ市

千葉県いすみ市