���_�����̊��(base-leg)�@�@HP

�푈�̌����������N�̐��ꂽ�~�̓���2�l�̊C�R�̐N�����K�˂ė����B�����̂悤�ɕ��m�̏o���肪����������Ȃ̂œ��ɕς�������Ƃł͂Ȃ��������A��҂��q�Ƃ��ĉ��̊Ԃɒʂ��ꂽ���Ƃő�Ȃ��Ƃ��b����Ă��邱�Ƃ͎��͂ɂ����l�B�ɂ����ɔ������B�b���I����ɏo�ĊF�Ɗ��k���Ă��邤���ɁA�����ȕ��̐N�����c�����������������߂ĉ������킸�ɋA���čs�����B���̎��A�������ɓ��U�����l�B�Ɏu�M�c�q�́u���鐂���̏�̂����т̖G���o�Â�t�ɂȂ�ɂ��邩���v�̉̂�p���āu�l��������Ƃ͉����v��������Ƃ������Ƃ͌�ɂȂ��Ēm�����B���̘b���Đ�����ɗc���q�ɋ������킹�ē`���������������̈⌾�́A�u���̂�����m��v�Ƃ������{�l�̐S�������o����悤�ɂȂ�Ύ��R�ɉ�����ł��낤�Ǝv���Ă����B�������A���ꂩ��60�N���o�߂������̐N���╃�̔N����Ă��A�ޓ��̊Ԃŗ��m���ꂽ���̋��n�𗝉��o�����ɂ���B�a�̂̍�Ҏu�M�c�q�͓V�q�V�c�̎q�ł��邽�߂ɍc�ʂ���͉��������A�u�M�c�q�̎q���m�V�c��62�˂܂Ŏ��ɓM�ꂽ�U������čc�ʂɏA���V���n�̍c�@�E�c���q���E���Č��c���̌n�����m�������l�ł���B�ǂ��l�߂��Ă����u�M�c�q�����̉̂��r�ނ܂łɐS���������܂����Ƃ��o�������炱�����݂̍c��������Ƃ����悤�B�ŋ߂�TV�Ō�����q�������₪�B�e�������ʂɏ��n���̎ʐ^���������Ɏu�M�c�q�̂��̉̂��]�����삯���B�u�l�Ԃ�������v�Ƃ������Ƃɂ́u�S�̂�����v���d�v�ȗv�f�ł���u�S�v�͎�����\�����鎞�̓����ł���B���ɂ��Ă͕����⓹���Ⱳݼ���݂���ؼ�ݓ��X����������Aΰ�ݸނɎ����Ă͋����ԂƂ����̖����̂悤�Ȏ��̗��������b������B�����̗D�ꂽ�w���͈،h�̔O�������ė����������Ǝv���Ă���Ηǂ����Ƃł��邪�A�����������ɂ��������炱���u�M�c�q�����̂ŕ߂炦������͓��{�l�Ƃ��ė������Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃł���B���̂悤�Ȗ�œ��Ƃɓ`���1500�N�̒n����̎��������ɂ��āA���{����E��F���̎��ۂ�T�����Ă���B

���L�،Õ��Q(115m�̑O����~���̌�O�S�˥7���I��)�c�����l�X�̒��ł��������C�㍑����577�N�ɕq�B�V�c�̑n�݂��������Ɋւ�����B�ꕶ���_�̕������ł������_�����j��ɕ\��ꂽ�ŏ��ł���B�����̕����`���ɂ��Љ�̘_�����ɑR���鐸�_�ł��������A�g��I�ɉ�����_�����̗���ɋz������ď��ł����B

��O�S��

��O�S��

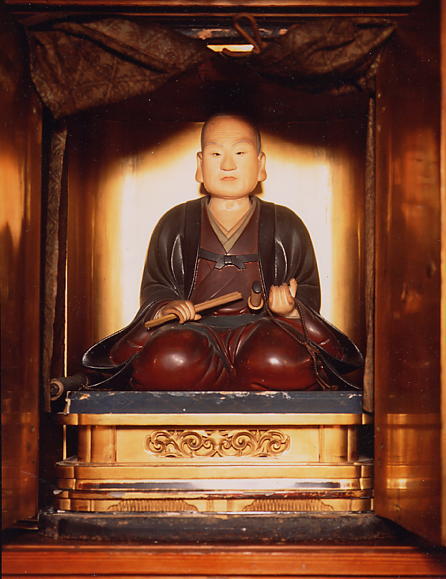

���n�c����喾�_���Ղ�����{�_���i930�N���j�F����@����932�N�ɕ��������i�ɔC�����Ă���B���Ƃ̌n�}�ł͂��̌�ɉB��ɗ��߂ɂȂ����Ƃ����B���R�͏�����Ă��Ȃ�������̗��̒��O�ł���A�������̐l�X�̐��_�Ɠs�̐l�X�̐��_�̈Ⴂ�Ɋ������A�ނ̓������_�ւ̓��ۂ����̌����ł��������Ƃ́A��̊��q���{���ł̊֓����m�̐��_�̂�������猩�Ă����炩�ł���B

����{�_��

����{�_��

�����R�隬(1100�`1200�N���j:6�㕽�R�n�c�G���7��G�d�ͤ�����̍���ȑO����ߐ{�����t���Ƃ͖��F�W�ɂ������B�܂�������̍��|�U�߂ɎQ���������Ƃ����錧���ɂ����ܒn�������Ă��̒n�Ƃ͌��܂ŊW��ۂ��Ă����B���ɂ͗��쎁����R�����������̕ʗ������褕��R�������̈ꗬ�ł���B������̑�����ɑ���ʒu�W�ƕ��R��̟ǐ�ɑ���ʒu�W���ߐڍ������Ă��邱�Ƥ�G�d�Ƃ̔N��̊W�����낤�������ɑ��ĕ��ҏ����̂����������Ƥ��̂���u�˒n������̕��ƌĂԂ��Ɠ��ɂ���Ă����R�ꑰ�����_�Ƃ����Ⓦ�̗��`�I���_�𐳊m�Ɍp�����Ă������Ƃ�����B

���R�隬����

���R�隬���� ����̕��

����̕��

����ߊ莛(�������s�ܓ��s���F1191):7�㕽�R�G�d���������̊Ď��̉��ɐ^���@�L�R�h�̎��@�����������B���̌����͊֓��ɐV����̒����w������[����]�ƍⓌ���m[�G�d]�Ƃ̗͂̋ύt�̏�Ɏ��s���ꂽ�B���s�����B�ւ̗��̓r���ŗ����ɏ����ꂽ���ɓy�Y�ɖ������̔L���O�ŗV��ł����q���ɗ^���Ă��܂����b������B���̘b��ꕶ�̐S�ƒ����w�����_�Ƃ̋ύt�ƌ��Ă���B��̎���̘b�ɂȂ邪��ɒB���@�͏H��ŃA���ނ��������(1622)�ɤ���̎��ŋx�����Ĕ������y���B�ꊔ�ق����Ǝv���������t�ɂ��邱�Ƃ��o�����ɉ��B�ւ̗��ɂ����B���ɋA���Ă�����Y���ꂸ����n�����Ĉꊔ���]�����B������ꕶ�l�̐S�ł��낤�B

��ߊ莛

��ߊ莛

�����@���l(1222-1282):���q�ɍݏZ���Ă������R9�`11��̎���̐l�����礓��R�����͓����Ă����낤�B�쑍�̑��z�M���\���ɋz�������v�z�Ť�����������_�ƒʂ�����̂��������B

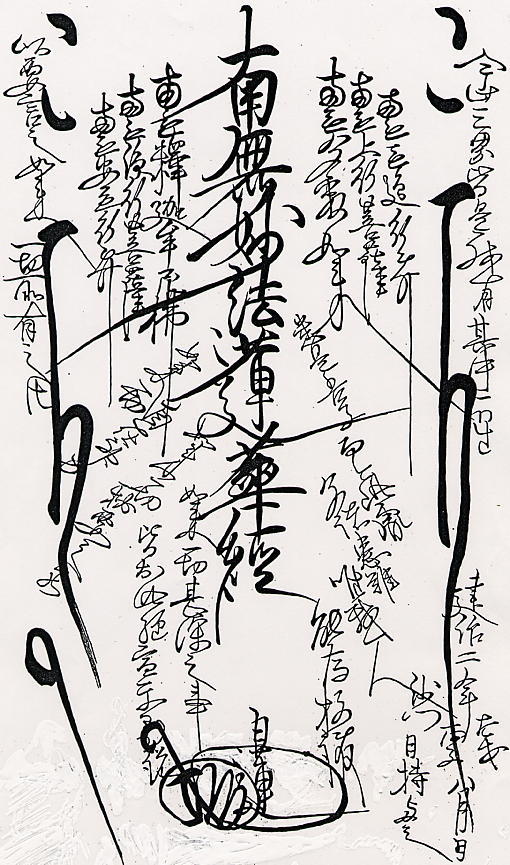

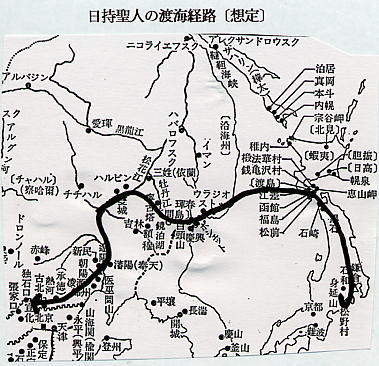

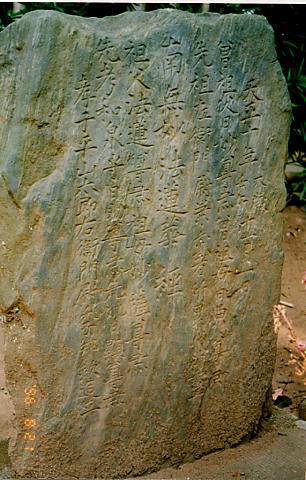

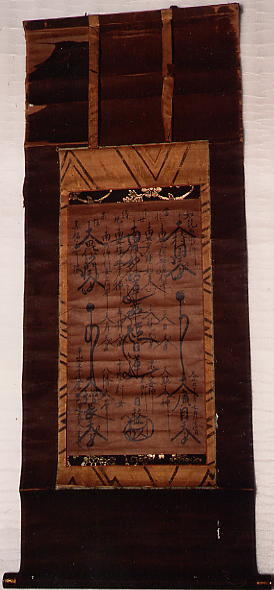

�������@�؈�苗�(1250-1295-1300):���@����{��������2�N(1276)�Ɏ�O��5�N(1282)�ɐg���{�����m�E�V�V�n���J�����B�i�m3�N(1295)�Ɂu��V�l�C�F�A���@�̗��m�����������n�v�ɏo��������k��ڈΒn��z�����Ĥ��ǂ̌��ՑD�ʼn��C�B�ɓn�褒����k���̐��̐鉻�ō��m�Ƃ��ĕz�������Ƃ����B���ɓ`�d���ė����v�z�̕Ԃ��g���ʂŤ���鍑�ւ̒P�g�ł̑s��ȓ`���ł���B�鉻�Õ��������_��������Ă��Ă��̐^�U������Ă��邪��u�ً��ŕa�ɉ炵����@�ƕ���̖ʉe��炢�ė܂𗬂��v�u��ы����߂Ĥ�]���̔O�ɂ�����v�Ƃ������͐l�ԓ����̐S�ł��낤�B�u�{���ʓ����c���L�v���������̎���ɤ���̌E�V�V�Ɠ��Ƃ��[���W�ɂ��������Ƃ͑����̌Õ������疾�炩�ł���B�������͒n�������`�ł��邱�Ƃ����Ư��(1473-1543)�ȑO�ɂ��łɏ펯�ɂȂ��Ă������Ƃ�����B

�@���@���������l�Ɏ�������{��(1276)�Ɠn�q�o�H�@�@�@�@

�@�@�@ �@�@

�@�@ �@�@�@

�@�@�@

��13�㕽�R�G�M(-1372)�ͤ���R3�����S(1298-1374)�ɓ��債�ē��i����[���z��S�ɕ���=����]�Ə̂��Ĥ���Ò�����(1346�]61)�����@�������A�����������s�㕽��ɂ����֎�[��啽�R�������i��]�����@�Č������̊����͎���̎������N(1384)�Ƃ����B�G�M�͑��������ɂ͋��͂������̤̂���{�Ƃ͕s���s���̗�����Ƃ�悤�ɂȂ����B����ɓ������̂����̂��߂ł��낤�B����5�N7��(1372)10���ɓ���B�����̎��͑�O�̋��祈�å���Ǘ�����ł��邪����Ԃ͏�ƕς��͂Ȃ������Ǝv���B���֎��͌�ɐ킢�̒��ŏĎ����Ă���B�����̏��͍��Ƃ͕ʂ̏ꏊ�ɂ���������э��k�ѥ�����k�т̐����ɏd�v�ȉe����^���Ă���B���̌���A��k�𥓿��Ƃ����V����x�z�ɑ����̐��v�z�̊��z�����B

�ى���i1330-1590���j

�ى���i1330-1590���j

�@���R���k���@�n���l

�@���R���k���@�n���l ���a5�N(1356)���S���l�@

���a5�N(1356)���S���l�@

��24����`�m�V��15�N(1546)���n�͖k�����N�Ɛ���Ĕs��A�������m�~�s�n�͉i�\6�N(1563)�ɗ��邵���B

������

������

���|�юR�������͐�t���ɂ����(1346)�Ɠ�����ɐ^���@�����@�n�����ꂽ�B���̌�(1580��)��25�㕽�R�}�������͌�������ȗ��̗F���ߐ{���Ƌ��ɒ����n��̋��_�Ƃ��Ē|�юR�������Ƃ��čČ����A���邩��L�؏�ɓ��邵�A�_�����B

�@�@�@ �k���l

�k���l

�����l���m�k�𑁉_�̏��c������(1495)�ɂ�褍Ⓦ���m�̗��`�I���_�͕��O�̂Ƃ����ƂȂ����B���Ƃłͤ�r��11�������@����(1496-1561)�̐����s��s�{�`�ɂ���Ĥ���_��⋭���Ă����B

���P���R�ʗю�(1339:�������s�ܓ��s�A�ՍϏ@�������h):�O�����24�㕽�R���d�ċ�

���V��10�N(1582)��24��G�M���ݑ�_�싟�{(���_)�a���G���̎�����Ɍ��������B

��25������m�c������㖛�n�́w���^���v�F�x(�g���R16������:1577)�ͤ���_�̏��ł��l���Ȃ���Ȃ�Ȃ�����������̈ꑰ�̊肢�ł���B�����̔������d�͂̏��c���U�߂̎�(1590)�ɑO�c���ƘA���R�ɕO�����m�����s�O�����n�𗎂Ƃ��ꎩ�Q��������̍Ȃ̕��Y������͔э������@�@���э��h���Ƃ��đނ����B���̌㤏G�g����͈ꑰ�ɔz���ɓ���悤���U�����������S�Ă�f���Ă���B�G�g���Ƃ̋�������蓾���̂ͤ���@�@�Ə㐙������Ă̏��Ԃ̂��A�ł������B��M�n���͌����̕����������`[�����s�~�s]�̍Ȓߎ��P�̔O���ł��ƞw��������ψ���������Ă���B���Ò������n��͌×��������_�̐���ȏ��ł��������A���������C�㍑�̒��S�̒n�ł���L�ɘJ�������ē��ꂽ�̂͐�t������@�@�̌㉇�������Ă̂��Ƃł��낤���A�ꑰ�����_���������鑺���̌��݂ƌ��������ӎu������������ł����낤�B�Ȃ��A���{���ƌĂ�Ă��������h�����J�����d�_�@���~�͒Ŗ����̏o�g�Ƃ���Ă��邪���ƌn�}�ł͌����̍Ȃ̒�ƂȂ��Ă���B

��M�n���@

��M�n���@ �w���^���v�F�x

�w���^���v�F�x

���э��h�тƒ����h��[���{��]�̑n�݂ɂ͊ւ�肪�[�������ڂł͂Ȃ��̂ŕʍ��ʼn������B

�����h�R���o���͓V��10�N(1541)4����24�㕽�R�O�����`�����_���˂̒n�L�ؗW�̐^���@���̖V����@�@�ɉ��@���Ċ����̋��_�Ƃ��Ă����B���̌�(1582��)��25�㕽�R�}���������L�؏�ɓ��邵�A�_���邱�ƂɂȂ��Ė��o���ƂƂ����B���炭���Ɏ����������l�̂��{���������ꂽ���̑n���ł��낤�B

[1625�N���A���@�n��]

[1625�N���A���@�n��]

����É@�����m���R19���n�͓��[���Ƌ��ɐg�r�Θ_�ɔj��ĉ��B���{��ɗ��߂ƂȂ����B���l�͓��ƂƂ͊W���[��������̌�{�����c����Ă���B���Ɍf������{���͑Θ_�̒��O�̊��i2�N(1625)8��3���ɕ��R�}���푸�@���c�m25������n�ɋt�C�������̂ł���B

�������l��{��

�������m�����n�@�����͓����̕s��s�{�`���p���������s���o���̐��l�ł���B�G�g�̓��R���L����m���{(1595)�֏o�d�����ۂ��ċ��s����ɉB�������B�ƍN�ɂ���đ���őΘ_(1599)������ꂽ�����M��ς����Δn�ɗ��߂ƂȂ����B�ƍN�͓����̕s���̐M�O�������Ă����悤�Ť�c��17�N(1612)�Ɏߕ����ꂽ�B�v�X�M�O�����łɂ��邽�߂Ɍ��a9�N(1623)�ɉ��Ɍf���锭��������B�g�r�m�g���𒆐S�Ƃ����h�ƒr��𒆐S�Ƃ���s��h�n�Θ_(1630)�ōēx�Δn�Ɂw����̗��߁x�ƂȂ����B

���n���Q�w����(1623)

����@���w(-1624)��25�㕽�R�̈ꑰ�ʼn����@���[�̌Z�ł���B��9�������{�y��14���ƂȂ褎R�����h�{�̎���R�{�����̊J�R�ł��������B�������u�o���Ɋ~�̖̉����瑽���V��g�˓V���o�y�����Ƃ����`��������B�ƍN�̊֓��x�z��S�ǂ��Ƃ��Ȃ��l�X�͖ї����Ƃ̏��`�B���т��\�z���Ă����̂ł��낤�B����R�{�����Ƃ��������ʔ�����͌�̖{���V�Ɖ����W�����肻�����B

�������@(1584-1650)�͓��w�̒�ŏ�12��������k��8��(����)�ɏA����������i���N(1624)�ɢ���V�q�m����喾�_�n�N�����v�������ē��ƂƐ≏�����B�]�˂̎��䒉���@�ł̐g�r�Θ_�ɔj��Ĥ���R�ƌ��ɂ����ɗ��߂ƂȂ����B���N�̊��i8�N(1631)�ɗ�擒n�ł̋C�T��`�������͂��ė��Ă���B

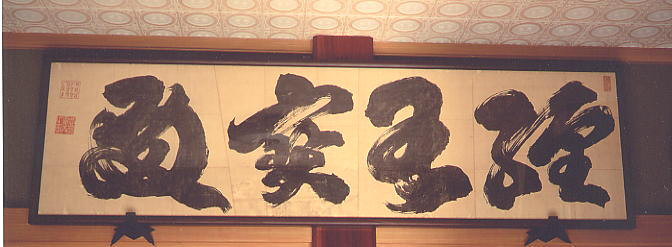

���[���l����V�q�N�����v

���[���l����V�q�N�����v

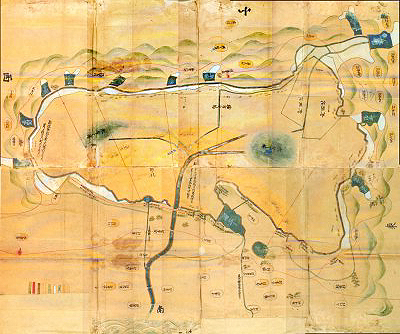

���V�c�G�}(1670�N��)�F�ݥ����̋����Ƃقړ��������̖x������n�̎��͂�����Ă��Ĥ�O���ɐ̂��炠�����c�̐��ʂ�����Ă���B���̂悤�ȑ�K�͍H���𐬌�������ɂ͓��X�̏����ȏo�����ւׂ̍��Ȕz���ł���B�L�⊙���������Ȃ��������A�҂���Ƃ������~��ΓD�܂݂��Ԃ̒��ʼn��Ɋ�]���q���300�N���o�Ĉꗬ�̔_�Ƃɐ������čs�������Ƃ������Ƃ̒��ɐl�Ԃ�������Ƃ����{������߂��Ă���B���̒n�}�̉E�㕔���͖��{��p�n�Œn���̗ǂ����c�ł��������24���v�Ⴊ�͂𒍂������͐}�����̉��F�����̍��n�ł������B�S�ω��̖���Őg���R36���ƂȂ����������l(1674-1748)�Ɨ͂����킹�Ĥ�@�،o�̐��_�u���@�Z�@�ʁA���ԑ���Z�v�̌����ɓw�߂��B���ꂪ16���I���ɓL�ɓ��������̓��_�̎����̊肢�̈�̌����ł������B

�V�c����G�}

�V�c����G�}

���ʎ�(1737)�n��

���ʎ�(1737)�n�� ���(1730�N��)�n��

���(1730�N��)�n��

��29��v��(1672-1744)�F1715�N�ɖ��{�̎��А���ɐG��Ȃ��悤�ɔz���������̎��@�����������`�����Ƃ��Đ��E�̍œ��[�̒n�ł��钶�q���C��R�����������������B�鑠�n���L�^�W�̒��Ɂw�C��R�x�f�z�̉��}�����艺�C�㍑���_[���_]�̎����̂��߂ɖ����������Ƃ�����B

29��v��

29��v��

�@ �C��R�@

�C��R�@ �����{�f�z���{

�����{�f�z���{

�����h�R�N����[�x���s��h]�̓��N���l�ǑP��͓���i���ށj���l(1681-1753)�̏����ɂ�褋���8�N(1723)�Ɍ������ꂽ�B����͕��R�v��̗F�l�ł��餓������l��g���R36���ɐ��������l�ł���B�v��͂��̔�̌������x�������B

���@���R���x��[���Ò�]�̕����^�܍��q��[�����@�ÐM���d���m�i1721�j�n�ǑP��:�^�܍��q��͓�ʑ����V�c�m���F�n�J�����1700�N2��18���ɑ�x���m�x���s�n���������������Đ��x�����J��B�^�܍��q��͋v��̐e�F�Ť�V�c�J���m�V���n�Ǝ��@�n���Ƃ������т͒V�c�J���̏ꍇ�Ƌ��ʐ����F�߂���B

��36��H���Y�͖����̎n�߂��瓌���n��̑����̊w�Z�̐ݗ��x���̂��߂Ɏ����𓊂����B����31�N(1898)�ɂ͌Ï鑺���q�퍂�����w�Z�ꎮ�ɑ������B

�q�퍂�����w�Z

�q�퍂�����w�Z

��37�㒉�`�͍��̖��������s���Ă��������̒��Ř_�|�ɗ��`�������������u�����̐��_�v�Ƃ����_��(1931)�������Ă���B���̒��������������������̌��������������������I�ł͂��邪�������������Ă���B�s�K�ɂ��āA����܂ő嗤�ł̐푈�̌㉇�{�݂ł���������C�R�q���n�͐^��p�U��(1941)�Ȍ�ɐ푈�̎�̂������m���Ɉڂ������߂ɐ푈�̕\����ɖ��o�邱�ƂƂȂ����B1943�N�ɂ͑�{�c�����̑��q��͑�(�i�ߊ��p�c�o������)���g�D����ċ���ȌR����n�ƂȂ����B�Ï鑺�͊C�R��n�ւ̓y���E������d�C�̋����{�݁E�H�����̒Ƃ����������o�ϊ��̒���1943�N���猒�N�ی��g���̑g�D�����n�߂��B�N���������Ƃ��Ă���̂́A���̑g��������ʂ��Ė��t�W����Γ��̍u�ǂ��s���Ă������Ƃł���B

�������N�ی��g���f�Ï�(1947)

�������N�ی��g���f�Ï�(1947)

��38�������n���_��(1998)���Č���������n���̉����J�Â��ē��{�����ŗL�̐��_��T�����Ă���B

����n���_��

����n���_��

�@���Ƃ͖�������a�̉ߓx�Ș_�����ɝ��܂�Ċ��S�ɒׂ�Ă��܂���������_�̐琔�S�N�ɘj���_���I���_����̋����̎������礐V��������̐l�ނ̐��_��T��̂������n���̉�̖ړI�ł���B