日奉精神とは何か…空性…宇宙の意思 次のページ 作製中

科学[PC・スマホ・宇宙探査・DNA]の発達によって個人がコントロール出来る情報量が急増し、全世界の支配層によって虚構されて来た文明が内包している野卑性を認知出来る時代に移りつつあります。文明の主要要素である経済力や武力や知識力は、人間の生存には欠かせないものですが、個人の生存の意義を見極めるためには障害となり、そこに野卑性が現れます。過去3千有余年の歴史を持つ現代文明が崩壊した後に来るものは、文明の三つの力を下部構造とした各個人が生存の意義を追及するシステムにならなければなりません。この際に重要になって来るのは、長い歴史を通じて文明を敬遠することによって培われた日本列島の人々の精神=旧石器・縄文環状集落を形成していた人々のこころであります。

この旧石器・縄文環状集落を形成していた人々の心を知るには、西アジア以西から伝来する論理が秘める野卑性[見える領域に価値を偏在させる]を敬遠し続けて来た古モンゴロイドの歴史[釈尊の空を含む]から推定する方法と、論理の野卑性の中から生まれた量子論が説き示す宇宙の意思[空性]から推定する方法があります。

古モンゴロイドの精神の形成過程やセム・アーリア系の論理のモンゴロイド圏への影響や近くはペリーの来航以降のアメリカ化された日本社会等々の無数の出来事から、日本人の心の野卑化の過程を辿りながら、野卑化される以前の心の源泉を抽出する方法です。釈迦の空性に根拠を置く無諍[争わない]の思想や、孔子の敬遠/敬譲の思想[論語・雍也第六:鬼神を敬して之を遠ざく。知というべし/礼記・表記三十二:敬譲を持って行えば過失は甚大にならない]は、縄文人の精神を推定させる顕著な例です。この二聖人の思想は、アレクサンダーの東征による西方の論理性の伝達によって、龍樹や朱熹等の思想に見られるようにやや論理性に傾きます。釈迦や孔子がモンゴロイド社会から吸収した精神は、「論理化を敬遠する精神」であったことが判ります。シュメール法典やギリシャ哲学やアブラハム宗教から最も遠くに位置する日本列島に住んでいた人々は、釈迦や孔子のような文字や表現力を持っていませんでしたが、最も自然な形で「論理化を敬遠する精神」を保有していたことが推定されます。

また、量子論によると、この宇宙では不確定性原理が成立し、時間の精度を増すとその場のエネルギーが無限大から無限小の値を示す可能性を持ち、人間の認知能力を超えた宇宙現象として現れ、それぞれの場が超巨大なエネルギーの変動性を秘めていることになります。このことから、宇宙の意思は、予想不可能な性質を帯びていることになります。そして、この宇宙の意思と入れ子構造にある人間の個々の脳は、人類の発達過程で虚構された文明とは比較にならないほどの膨大な価値を秘めていると言えます。西方の論理性を敬遠して、世界の最東端に至った日本人の祖先は、縄文環状集落を作って常に他者の存在を認識することによって、不確定な宇宙の意志を受け止め続けていました。釈迦の空性は必然的に利他行を生み出しますが、聞くところによると最近の脳科学は利他行を考えている時に脳活動が一番安定しているそうです。この脳と宇宙の共鳴構造が太陽信仰と呼ばれ、日本人の純粋精神であり、現代文明崩壊後の世界の人々が希求することになる精神であります。世界の何処かで大天才が現れて、利他行に基盤を置いた人類の統治システムを開発して貰いたいものです。

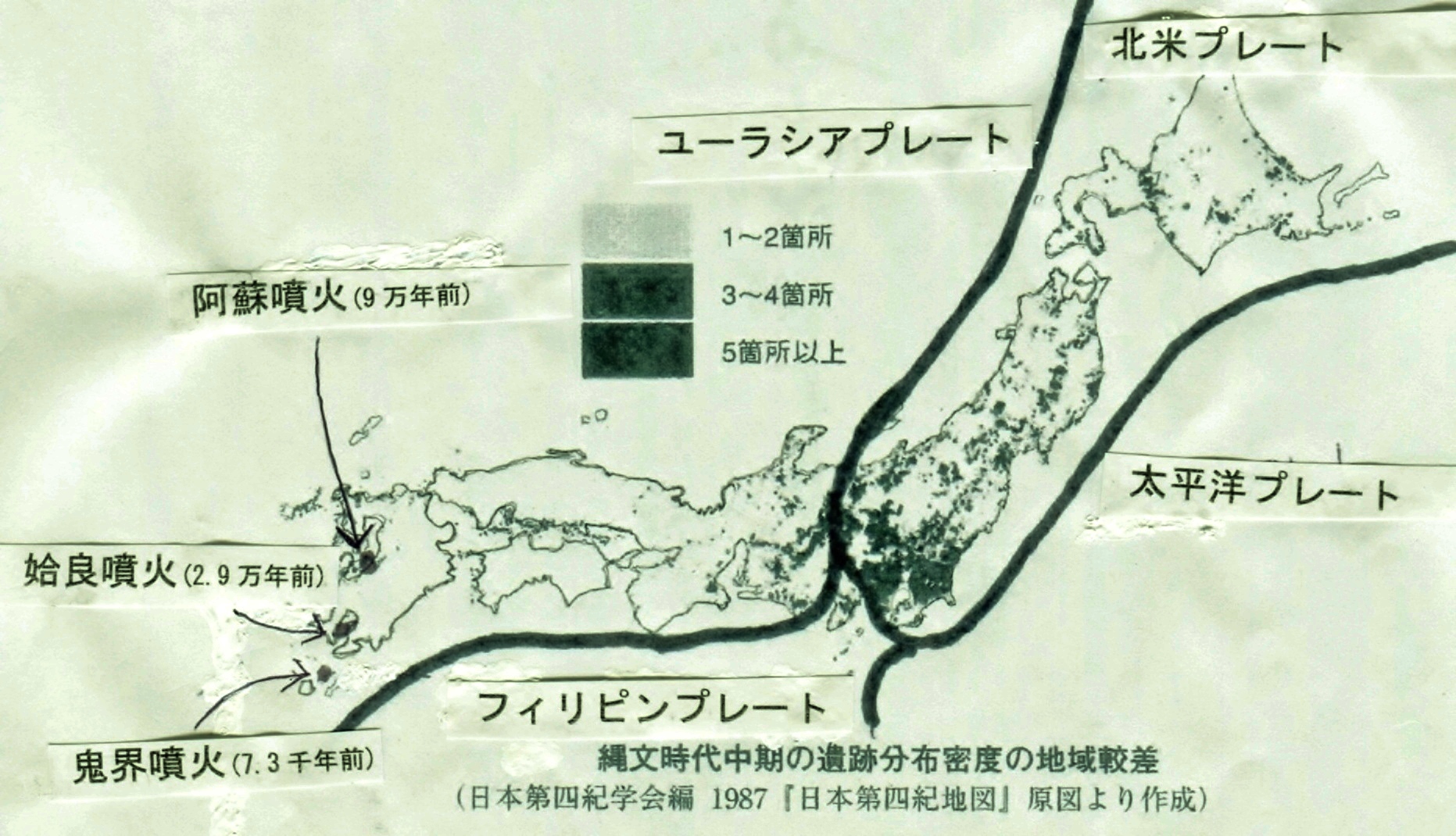

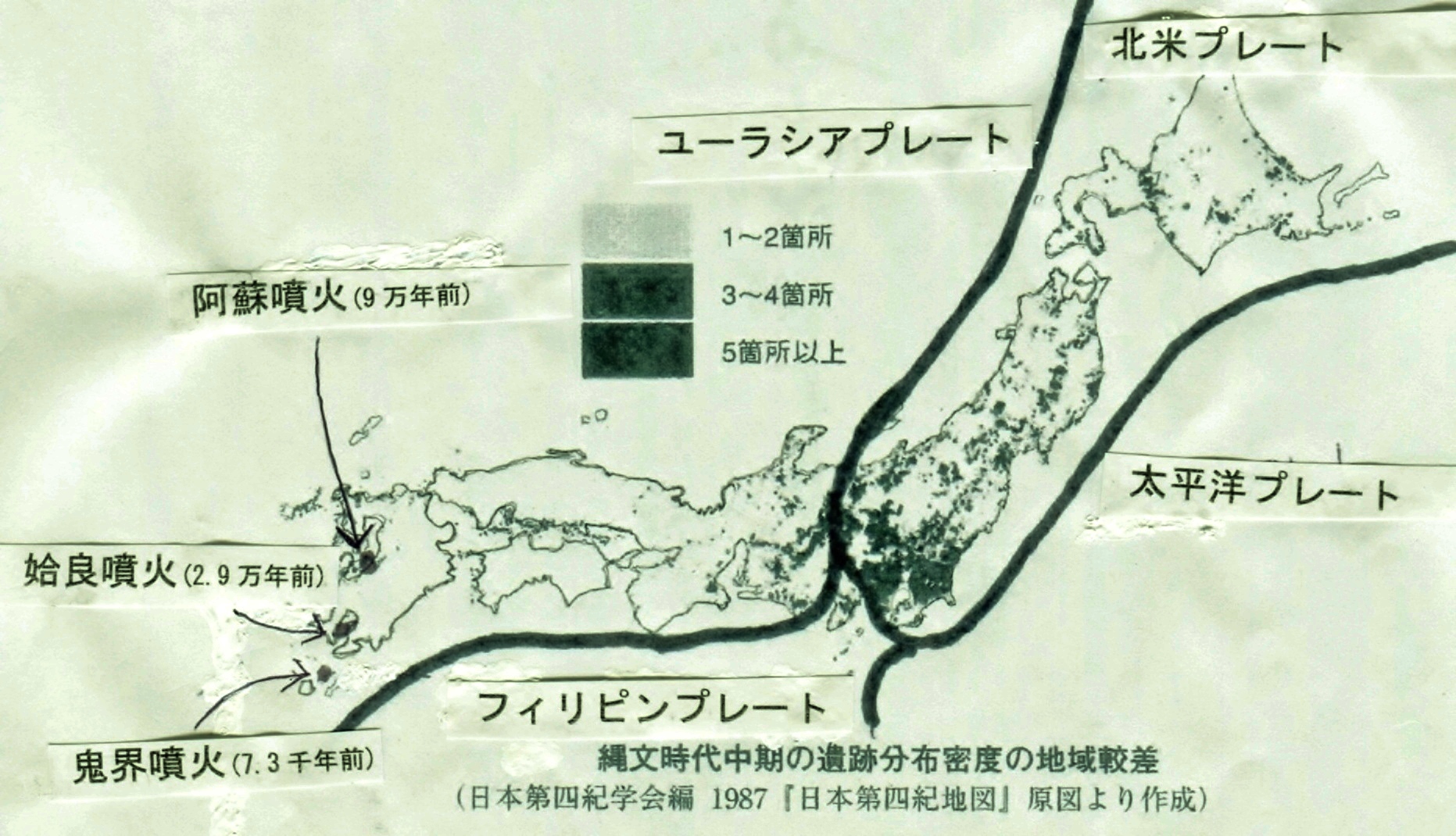

スンダランドに住んでいた古モンゴロイドは、シベリア。樺太経由の北ルートと沖縄経由の南ルートを辿って日本列島に渡来しました。その頃の日本列島は阿蘇や姶良の噴火後の地表劣化の影響で、大陸プレート上の西日本より北米プレート上の東日本の方が生活に適合していました。東日本の中でも温泉の分布でも分かる通り、関東平野は外部からの進入が難しい地域で、ことに入り江で囲まれた武蔵と下総の台地は、文明を敬遠して逃避して来た人々が、旧石器・縄文の環状集落を形成して利他の心を育むことが出来ました。この精神は釈尊の空性に通じ、敏達天皇の日奉部に託した意図であり、藤原不比等の天皇霊であり、資本主義が消滅した後の人類が求める究極の精神であります。

平成11年から千葉県酒々井町で墨古沢南Ⅰ遺跡が発掘されて、国内最大級の環状ブロック群であることが明らかとなりました。これが環状集落であるか否かはまだ結論が出ていないようです。しかし、後代に縄文環状集落が存在することから、環状ブロックは集落の初期段階のものであると推定されます。環状ブロック群の機能については、大型獣の解体・交易・祭祀等の説がありますが、大切なことは、何れの場合でも環状を形成することで人々が生活に安定を感じていたことです。解体・交易・祭祀いずれにせよ四六時中それをしている訳ではありません。彼等の過ごした時間のほとんどは日常の生活です。この日常の生活の中でこころの安定を感じなければ、わざわざ環状を形成することはないでしょう。こころの安定とは、個と他[自然も含めて]の出会いの中で生まれるもので、それを求めて人類は何万年の時を旅し、生活して来たのです。人と人との場合は環状が最も安定を感得出来る形状であったのです。古代人は表現しませんが、それが宇宙の空性の捕捉であり、空間の不確定性・創発性への信頼であります。

南関東の旧石器環状ブロック(38000から14000年前)

千葉県酒々井町の最大級環状ブロック(33000年前)

南関東の縄文環状集落(14000〜3000年前)

日奉精神は、中国大陸から千字文や仏教の高度な論理性の渡来が続いていた時代に、国の中枢[朝廷]において日本列島古来の精神を確立するために、敏達大王が日奉部(577)を創設し、東総の下海上国に残留していた縄文の心を取り入れようとしたことによって公にされた精神です。しかし、その後も大陸から仏教や律令制等の論理性が圧倒的な勢いで流入し、日奉部は創設後すぐに変質してしまい、名称だけが歴史に残るという憂き目に遭っています。白村江での敗戦後、我が国に対する唐の羈縻政策は新羅の興隆によって成功しませんでしたが、朝廷は近江に追い出されるという敗戦国としての厳しい世相が、中国大陸の論理性に基礎を置いたヒェラルキー型のアマテラス神道と、日本列島古来の精神を希求する天皇霊という二極支配構造を創出させました。この構造は文明という野卑性と宇宙の意思とのバランスを取った人類史上珠玉の国家体制であり、藤原不比等や天武天皇の功績は計り知れないものでありました。しかし、この双方の支配構造内を人間の欲望が蚕食して、地方の民衆を苦しめるようになり、日奉宗頼は、平安京の精神的混迷を避けて、武蔵国と下総国の民衆の中に残留していた縄文精神[非中央]を活用して、新しい形で日奉精神(932)を再興しました。 次へ