縄文海進の頃[6500〜5500年前]の武蔵台地は、西方の論理性を敬遠する人々にとっては、日本列島の最東端の最適な逃避地で、更に東の湿地帯の向側の下総台地は桃源郷とでもいうべき地でありました。このために、この地に「縄文の心」=日本固有の精神=人類究極の精神が蓄積されました。この心は釈迦の説く空性であり、量子論でいう複雑系の創発性であります。それ以外の精神は、宇宙の意思と入れ子構造にある人間の脳の在り方からして考えられません。もう少し分かり易く言えば、少々野卑性を宿していますが、「菊を採る 東籬の下 悠然として 南山を見る」陶 淵明の境地でしょう。

この「縄文のこころ」の地にも、3000年前頃から理論化が進み、渡来系の出雲族等による「クニ」と呼ばれる虚構が登場し、畿内からは論理によるコントロールが住民の心の自然性を侵食して、精神の野卑化が浸透しました。その顕著な事件が、武蔵台地における武蔵国造の乱(534年)と下総台地の下海上国造の日奉部への吸収(577年)でありました。武蔵国造の乱は、日本書紀では笠原直使主派と笠原小杵派の同族間での国造の地位をめぐっての争いで、使主派が勝って小杵派の土地が中央に収められたと物語っていますが、使主派は中央の息のかかった論理性の支配容認派で、小杵派は「縄文の心」の擁護派でありました。後の時代の伊勢神宮の成立の過程と同様な地方勢力制圧の手段が採用されています。やや遅れて、下総台地でも下海上国造が敏達大王に招聘され日奉部で日祭りを奉助したということですが、これも現実は、大王の意思を活用した中臣氏による下海上国造の差し替え人事で、これによって日本列島で最後の「縄文のこころ」の残留地であった東総の制圧が完了し、南関東全体にも論理化が進みました。

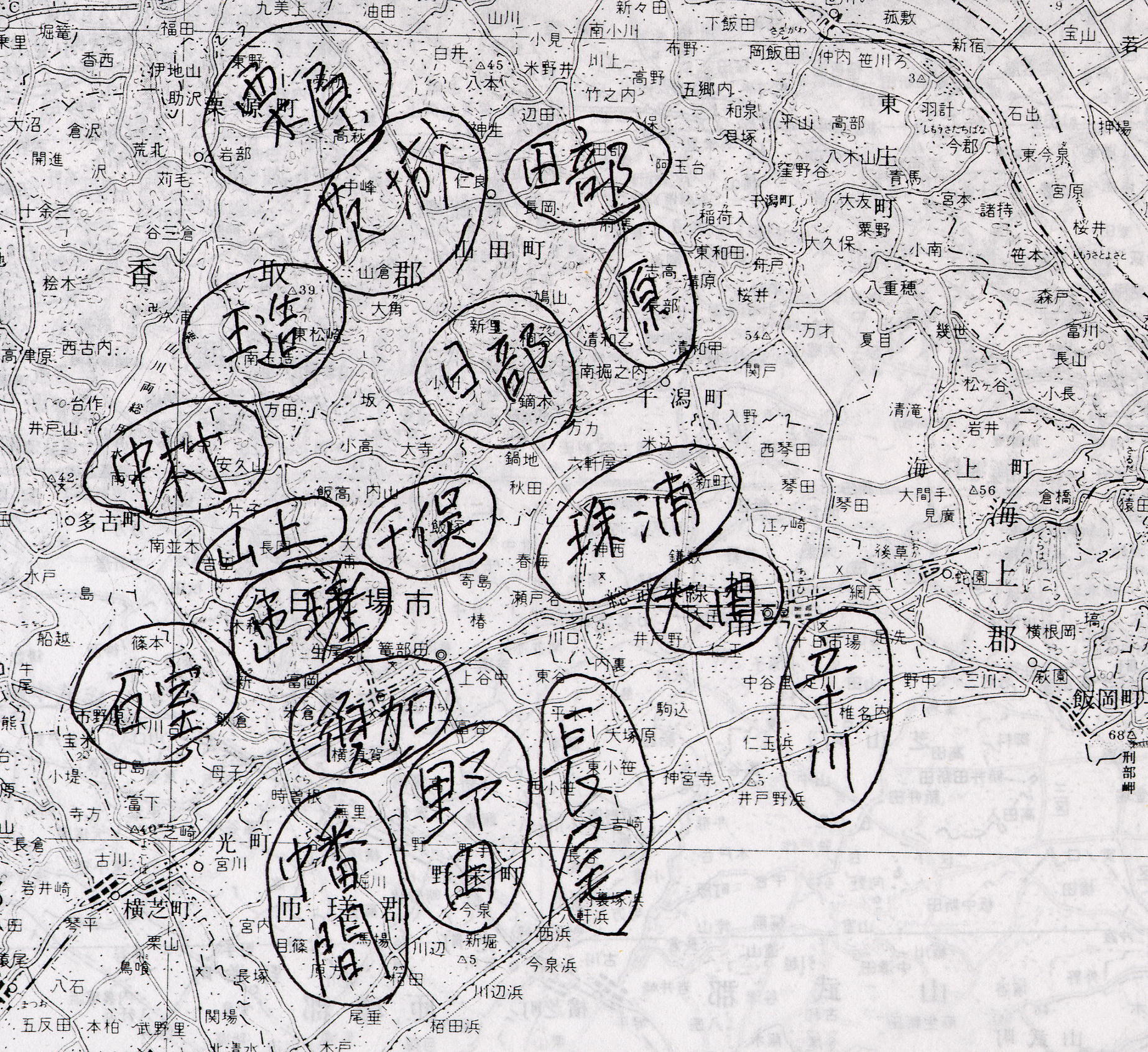

このように、最後の縄文の精神の地であった東総にも朝廷の支配が浸透し、和名抄(931年頃)の匝瑳郡の地名に日部[日奉部]があり、下図から分かる通りに、朝廷の支配の浸透が読み取れる地名で取り囲まれています。丁度この時期に、日奉宗頼[日奉大明神]が武蔵の国司として着任し、出雲族時代の武蔵と東総のシンパシー構造を再構築したものと考えられます。その構造の精神は「もののふのみち」であり、後に坂東武士の精神に変化したものです。ここで注意しなければならないのは、後代に中国より流入した禅思想で論理化された「もののふのみち」とは、異なる精神であることです。『百錬抄』からも推察出来る通り、関東では亡弊国と自称して都の論理性を敬遠していました。

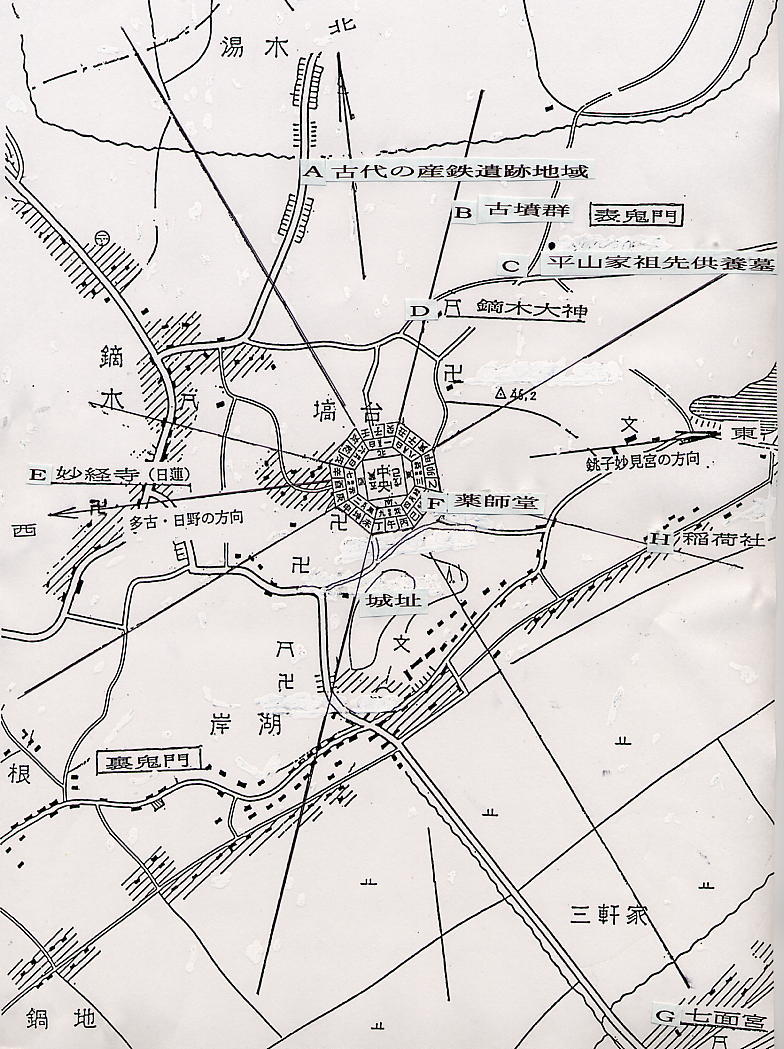

日部の周辺の地名から、この地域には時代を隔てて、北西より出雲族、北東より香取・鹿島を起点とした中臣氏、南西より物部氏の浸透があって、最後の縄文精神の砦・下海上国が消滅したことが判ります。日部の地には鏑木古墳群があり、その中で比較的大きな御前鬼塚は、日奉部の創設に関わった下海上国造のものと推定されますが、中臣氏によって差し替えられた官選国造の墓である可能性もあります。将門の乱後には、アーリア系の論理性を備えた千葉氏の支配下に入り、上州の帰化人の思想が移植されて多古・鏑木の地名が生まれました。

御前鬼前方後円墳

御前鬼前方後円墳

最後の下海上国造の住んでいた地が、現在の私の敷地に当たるわけですが、前庭より田戸下層式土器片(7000年前)が出土しており、縄文時代前期よりこの地に人間が住み着いていたことが判ります。この敷地の表鬼門に鏑木古墳群が正確に配置されていることから、古墳時代には集落の中心的位置を占めていました。鬼門の思想は、中国の『礼記』にあり、世界で最も寒いと言われるシベリアに発生する高気圧団からの、東北の風が中華地域に住む人々の命を奪ったことによって生まれた思想ですので、出雲系の人々によってこの地に運び込まれたものと思います。13〜16世紀の間は、論理性の高い千葉氏の支族鏑木氏の支配下に入りましたが、この屋敷の常時の居住者が誰であったかは不明です。武蔵国では、日奉の峰に居城していた日奉7代平山季重は一の谷の合戦で活躍し、新参で論理性の高い源頼朝とは不即不離の距離を取って、その支配を避けていました。このために徐々に活躍の拠点は多摩の奥地や日奉精神の故郷東総に限定されるようになりました。鎌倉幕府との対抗上、日奉族は武蔵国の中心地を千葉氏に渡して、幕府からの圧力を敬遠していたために、千葉氏の保護の下に武蔵国と下総国の宮田・神田の利用は出来ていました。要するに、関東激動の時代に、国の支配構造を敬遠するという日奉精神=縄文の精神は維持されていました。