�`�����@�@��1���N�O������̔���_�k�̔��B�̉e���������[���b�p�ł́A�Ⴆ�G�W�v�g�ł̔_�Պ��̃s���~�b�h���݂̍�Ƃ�ʂ��āA�����̌������ׂ��������čl���镪�͒m���Ȃ킿�_���������B���܂����B���̘_�������V�q���̗D�ꂽ�ړ��\�͂ɂ���ē����ɉ^��A�샍�V���������[�g���o�ăG�j�Z�C��㗬�敶���ւƓ`�����ă����S���̎��ӂɒB���A���̒n��Œ����암����k�サ�ė��Ă����Ã����S���C�h���h�����Ę_�����ɉ萶�����V�����S���C�h�ݏo���܂����B���̓��`�̉ߒ��Ŗk�ɐ��ɑ���M��[���̗��M�E�o�_���E�����M�E�_��]�����܂�A�V�����S���C�h�̐��_�ɓ����܂����B����A�����암�̌Ã����S���C�h�̏Z�ރ����X�[���n�тł͈��_�k�����B���Ă��܂������A���̒n��ł͐��̏z�G�l���M�[���L�x�Ȃ��߂ɕ��͒m�ɗ���K�v�������Ȃ��A�×��̑����m���ێ����邱�Ƃ��o�������߂ɁA���₩�ȐS�����l�X���������Ă��܂����B[���̗��j���璆���嗤�ɂ����Ăł͎x�z�̐����k���Ŕ������A����͐����Ő��܂ꂽ���Y��`�Ƃ������x�Ș_������ۂ��Ă��܂��B���̉e�����āA���{�ł͊��ɂ������x�z�̐����֓��Ɉڂ��Đ����Ő��܂ꂽ���{��`�̐����̗p���Ă��܂��B��������蕨�̕����̒���b���ł��邱�ƂɂȂ�܂��B���̍��y�ɓK���������O�̎x�z�̐������o���邪�A����̃A�W�A�̃��[�_�[�ƂȂ鎎���ƂȂ肻���ł�]�B�����嗤�ɂ������k�̕�����ɍ\���̊Ԃɂ́A���͂Ƃ��������𗬂̏�Q��������܂����B���͂̏㗬��ł͐[���k�J���A������ł͔×��̑����L��ȃf���^�n�т����������߂ɁA���̐����◌�z�̒n�悪�B��̓�k�𗬂��\�Ȓn�тƂȂ��Ă��܂����B�悸�ŏ��ɓ암�̈��n�тŁA�����̎��v�Ƌ����̓�ɊԂŐ��܂�鉿�l�𗘗p�������ՂŎ��Y�𐬂����l�B���������N�����܂����B���̌�ɔޓ��͎����B�̕����Ɩk���̃q�G�E�A���_�k�n�т̕����Ƃ̓�ɊԂɉ��l�ݏo���X�ɑ傫�ȕx��z�����Əo���邱�Ƃ�m��A���̐����◌�z�̒n��𒆐S�ɉ�[��]�Ƃ�������[���ؕ���]�����܂����B�����ŁA�k���̐l�X����̎�Ŕ|�����ړ��\�͂𗘗p���čL�͂Ȍ��Ղł��鏤�ƂB�����A�Ă̓s���P���ğu[��]�Ƃ������������܂����B���̂悤�ɁA���ؕ����̔������ɂ͌���[����]���d�v�Ȗ������ʂ����Ă��܂����A���̗��ɂ͕����̎g�p�̔��B[�_�����̐Z��]����p���Ă��܂��B���̌�A�����A�[���A�n�̍��x�ȕ��͒m�̉e������������[�m��]�Ɛ`����[����]�̎x�z�̐�������A����������[���́E�m�́E���𑍍͂�����]���a�����āA���Ƃ��Ă̘_�������������܂����B���̊������̐��x�����{�ɉe����^���A���{�̗��ߎ���ȍ~�̎x�z�K�������V���Ƃ��Đ��߂�悤�ɂȂ�܂����B

�����嗤�암�̐l�X�Ɠ��l�Ɏ��R�̉��b�ɗ������₩�Ȑ������c��ł������{�̓ꕶ�Љ�ɁA�嗤�k���̒��ؒn���Ő��������x�z�@�\���A���ꂼ��̎���̐헐�̉e�����ĊԌ��I�ɓ`�����ė��܂����B�����̑唼�͗��j�ɋL�q����Ă��܂��A�L�ڂ���Ă�����̂Ƃ��ẮA�Â����ォ�珇�ɏo�_���E�j�M�n���q��[����]�E�ږ�āE�_�������E���_�����E���_�����E�p�̉������Ƒ����܂����B�ŏ��̏o�_���E�j�M�n���q���͓n���n�悪�o�_�Ɩk��B�ƈقȂ�܂����A�`�鍑�̋��x�Ș_����������ēn���������߂ɁA�ޓ��̘_�����͉��₩�Ȃ��̂ŁA��Z�̓ꕶ�l�ƗǍD�ɗZ�����ē��{�e�n�ɕ��z���邱�Ƃ��o���܂����B���ɁA鰂������[����N���X]�ɂ�炸�ɐ���[��l�N���X]�ƌy�������āu�e鰘`���v�ɔC�����ꂽ�ږ�Ă��c��n�䍑�Ƃ������������l�ł����c�����̕����ɍڂ��Ă��邾���Ȃ̂ŁA�`���B[�؋��������������Ă���]���狤�����ꂽ�`����������ܓl�ē��̉e������鰂̘��S����[�؋������㗝�X]�����m��܂���B���̌�̐_���E���_�E���m�E�p�̓��̉����́A�����k������k���N�������Ƃ��鑾�z�_�^�J�~���X�q��M���A�S�␅�ⓙ�̍z�ƌ������߂đ����������Ђ̂悤�Ȃ��̂ŁA�퐶��������̊��≻�Ŕ敾���Ă��������{�ɁA�V����S�ς���ĐN�����ė����؋����͂��Ǝv���܂��B�����̉����͊������Ŕ��B���������_�������Ă������߂ɁA�����\�����̓����Ɏc�����Ă����ꕶ���_���x�z���邱�Ƃ͏o�����ɑ�a�Ɏ~�܂邱�ƂƂȂ�܂����B

�@�_���E���_�����ȍ~�̓n���x�z�ґw�́A�����{�ňێ�����Ă������S���_�I���z�M���z�����Ȃ���A���{�S������邱�Ƃ͕s�\�Ȃ��Ƃ�m��A��ɓn�����Ă����o�_����j�M�n���q���̐Z���͂��g���ē����{�̑��z�M�̏����W�𑱂��܂����B���̐��ʂ̈���O�֎R�̃I�I���m�k�V�M�̍\�z�ł���A�����Ĉɐ��̏o�_���̓n��ɂ�铌���̃A�}�e���M�̎��W������܂��B���オ�����Ę_�����̍X�ɐi���_�������o������ƁA�֓��n���ɍ���⑾�c�̒n�����������z���Ă��邱�Ƃ��番����ʂ�A��s�̐_���E���_���̊W�҂̓��}�g����֓��ɒǂ��o����A�܂��A�j�M�n���q���͕������ƌĂ�ĉ����̕��m�̖����߂�悤�ɂȂ�܂����B�p�\�̗�(672)��ɂ́A�e�����������I�ɂ킽���ē����{�̔��S���_�M���z���������ʂ܂��āA�����s�䓙��ɂ���ē��{�ꂷ��w�j���Ƃ��Ă̌Î��L�E���{���I���Ҏ[����܂����B���̓��e�̓A�}�e���X�𒆐S�Ƃ������m�̈�_���ɋ߂����̂ł���A�������ɂ�銯���I���{�̓����ɂ͗L���ȓ��e�ƂȂ��Ă��܂��B�{���̈Ӗ��ł̔��S���_�̐^���𑨂����_�b�Ƃ͂������ꂽ���̂ƂȂ��Ă��܂��̂ŁA�H��̑�V�˓����s�䓙�́A�V�c������̎x�z�\�����璴�z���������ާ���[���`�I]�ȓ�ɍ\�����\�z���A�����ېV�ɂȂ�܂ł͓V�c�͈ɐ��_�{���Q�q���邱�Ƃ��Ȃ��A�܂���ʂ̍����������𒆐S�ɐ������邱�Ƃœ��{�Љ���L�̕i�����ۂ���Ă��܂����B

�@���āA���_�́A���̓n���x�z�ґw����֓��̓ꕶ���_��ޓ��̘_�����̒��Ɏ�荞�މߒ��ŁA���c���Ƃ��ė��j��Ɉ����o���ꂽ�l�B�̐��_�ł��B���̊֓��암�Ɏc�����Ă����ꕶ���_�́A���߂ɏo�_���ɂ���ĊC��(�E�i�K�~)���Ƃ��āA�����ŕ������Ƃ��ė��j�̕\�ʂɉ����o����܂����B�C��(�E�i�K�~)�͊C�̏�ɏ��鑾�z�𐒔q���邱�Ƃ��Ӗ����A���C�㍑����577�N��[�@�،o�����̍��ɓ`������]��a�̑��c�{�֏��W���ꂽ���ɓ��J�܂��͓���Ɖ��߂�ꂽ���̂ŁA�C��Ɠ���͓����Ӗ��ŁA���E�̍œ��[�̐��_�E�l�ނ̋��ɂ̐��_�E翂�翂��Ӗ����܂��B���̂��߂ɁA���̐������Ƃ��đ剤�̓��Ր_���̕⏕���̎d���������Ƃ̐�������܂����A����͑債�ďd�v�łȂ����Ƃ�������܂��B�d�v�Ȃ��Ƃ́A���_���l�Ԃ̔]�Ǝ��R�E[���z]�Ƃ̊Ԃ̑n�����A���{�̏�𗬂ꂽ���̈ڂ낢�̒��ŁA�@���ɃR���g���[�����ĉ��l���������ė������Ƃ������Ƃł��B���ꂪ���邩�炱���A���C�㍑�������̉ʂĂ���킴�킴�ޗǂ܂ŏ��W���ꂽ�̂ł��B�b�������Ɉ��܂����A�S�Ă̐l�Ԃɂ͐����̂��邢�͍זE�̈ӎv�Ƃ��Ă̑����m��������Ă��܂��B�������A�_�k�ƗV�q�̔��B�ɔ����Č����p���n�߁A�N�w��Ȋw���Ƃ������͒m�������I�ɔ��B�������߂ɁA����̐������������Ƃ�����`����������Ă��܂��܂����B�Ⴆ�A�l�ޕ����̐i�ނׂ��������������������Ƃ���Ȃ�A����m���l�B�͐������đ����Ă���̌��������K�ȃo�X�̒��ŁA�����Ɍ������ׂ����Ɨ͐����Ă���悤�Ȃ��̂ŁA����o�X���~��ē��Ɍ������ĕ����Č�����l�͒N�����܂���B�a�@�̃x�b�h�ʼnɂԂ��ɍ���p�����Ă���ƁA�o�D���݂ɒ��������c���B���A�����{��k�Ђ̔�ЎҒB�̐����̎S���d�͕s�����c�_���Ă�����i�Ɍ���ɂ��A����Ƃ����V�X�e���▯���`�̍�����[���₢�����������Ă���Ǝv���܂����B2011�N3��11���̑�k�Ђ́A�l�ނɑ����̋��P���c���܂����B�⍂���Ȋw�҂��́A�k�В���ɖ����Ŏ��ӂ̏Z���ɐH������������H���̌o�c�ҒB�̕����͂邩�ɐl�ԂƂ��ėD��Ă��邱�Ƃ�A�����͌����Ɗ댯���͕ς��Ȃ��L���E����ւ̔����Ƃ����̈ӂɂ���Q�������ƁA������茴���̕����͂邩�Ɉ��S�ɊǗ�����ė����Ƃ��������́A�����̒n����ł̕s�K�����������Ă��邱�Ƃ�A�퐶�����̗�Q�Ɛ_���E���_�����F��ϒn�k�Ɠ��������F�]�˖��������{�V�ЂƖ����ېV���{���̗Ⴊ������悤�ɁA��ЊQ��̍��Ƃɂ��Љ�̘_�����̑��i�ŁA���{�l�̐S�����ȉ����������Ă��邱�Ɠ��ɂ͏\���Ȕz�����K�v�Ƃ���Ă��܂��B

�@�g���M�q�̏��������u�������ԁX�v�̒Z�҂̈�Ɂu�c�ɂ̐e�ށv������܂��B���k�̓c�ɂ��瓌���̑�w�ɐi�ݓs��ʼnƒ�������A���e�̕�������ɑ����ēs��l�ɂȂ肫���Ă����e�q3�l�́A���ܖK��ė���c�ɂ̐e�ނ̐l�B��c�ɂ��Ɩь������Ă��܂����B����Ȃ��鎞�A���Ɩ��͐�c�̖@���Ŏ~�ނ��c�ɂ�K��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�܂����B���̎��̐e�ʂ̐l�B�̌��g�I�Ȃ��ĂȂ��ŁA�s����ɂ͌����Ă���l�ԂƂ��Đ����邽�߂̉�����Ȃ��̂��c�ɂɂ͂��邱�ƂɋC�t������A��l�̐S���傫���������čs���l�q��������Ă��܂��B�悸�́A�c�ɂ̏��w�Z1�N���̒j�̎q�����q�ɊԂɍ����悤�ɂƍ����R�ɓo���āA�������Ƃ��Ȃ��������[�R�Γ�Ԃ��R��܂��ė��Č��ꂽ���Ƃɖ��̐S���J����܂��B�����āA�c�ɂ̐e�ʂ������ԉ����m�点���ɑ��l�ł��镃���̐�c�̕������Ă���Ă������Ƃ�m���āA���̐S���J����čs���Ƃ����X�g�[���[�ƂȂ��Ă��܂��B��ݼ���݂�1922�N�ɓ��{��K�₵���ۂɁu���{�l�͓V�c�����Ǝ�`[�_�����n�Ɠ��N�����Љ�I���^���Ƃ������ާ���[���`�I]�Ȋ����Ȃ��������Ă���v�Əq�פ�u����\����}�������^���@�ׂȊ���⓯��S����Ă��v�ƕ��͂��Ă��܂��B�ڂ̑O�Ɍ���鎖�ۂɑς��Y�ނ��Ƃɂ���Ďn�߂đ̓�����銴����Љ�ɒ~�ς��邱�Ƃ���ł��邱�Ƃ������Ă��܂����A�u�������ԁX�v�������𑨂��Ă���̂ł��B����̓����{��k�ЂŎ����Ă͂Ȃ�Ȃ����̂́A���̓��{�ŗL�̓ꕶ�̐S�c���_����K�����l�Ԃ̋��ɂ̎p�c�ł���܂��B

�@����5�̍��A���Ԃ͑����m�푈�ɓ˓������R�Ƃ�����C�̒��ŁA�̂̕ꉮ�̑傫�ȏ��̊Ԃ̐^�ɏ����ȓ������l�̂��{�����|���āA�����璆���V��@�̊J�c�q��́u���d�~��[�~�ڎ~��]�v�̘b�����x���J��Ԃ���������܂����B���ɂ��Ďv���ƁA�����g���������\���ɗ������Ă�����ł͂���܂��A���̕��̘b�ł��������ɂ͋L���ɗ��߂�\�͂�����܂���ł����B�@�،o�̐������L���X�g���̘_�����̉e�����ǂꂾ���Ă����̂��������Ă��܂��A�q�k鰂��@�Ƃ����k���̘_��������̉e�����Ă������߁A�u���d�~�ρv�̍\�����������ۂ����܂�D���ɂ͂Ȃ�Ȃ��������Ƃ��L�����Ă��܂��B�������A���ɌÃ����S���C�h�̖{���n���]����̕������������āu���@�����v������A���̎v�z�����{�ɓ`�����ēꕶ�̐��_���z�����u���؍��y���F�����v���Ƃɂ͊����������܂����B���͂��̍l�����Ėڟ��E�X���O�́u����v�u���V�����v��[�V�сv�܂��x���N�\���́u�����v���Ɨ��߂āA���̐�[�m�o�\�ȉF��]�ɂ����鎞�Ԃ̔������∤����������̑n����������Ă��܂����B�l�Ԃ��������邽�߂Ɍ������Ȃ�3�̃p���[�Ƃ��Ēm�́E���́E�o�ϗ͂�����܂����A�����͐l�Ԃ������邽�߂̏\�������ł͂���܂���B���̂��߂ɁA�펞���ł����a�Ȍo�ώЉ�ł����Ă��A���Ԃ̑n������Nj�����S�������ƁA���̐l�����̂��߂ɂ��̐��ɑ��݂����̂�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B

�@�t�B���v�E�t�H���X�g�́uSARINAGARA�v�́A�������vጂŎ��������̏��шꒃ�̋�u�I�̐��́@�I�̐��Ȃ���@����Ȃ���v�̐S����t�����X��̒Z�҂Ƃ��ĒԂ������̂ŁA���B�l�Ԃ͗c�����X�Ɍ������������̂��̂ɂ��Ȃ���l���𑗂��Ă���̂ł����āA���̖��͌������Ƃ̂Ȃ����F�Ɏ������(une certaine sorte de�sjaune�t)�̐F�ɐZ���Ă���Ə����Ă��܂��B���B�͖����̐������ӎu�̗͂őO�i���ė����ƍ��o���Ȃ��琶���Ă��܂����A�c�u���̒��́@�n���̏�́@�Ԍ����ȁv�c���͉��ɐi��ł��邾���Ȃ̂ł��B���̋��\���ꂽ�l������i���ɒ��ߏo���ꂽ���Ƃ���������ɁA�߂��������ȗ[���̂悤�ȉ��F�����E�ɋA���čs���̂��Ƃ������Ƃ�m��A���̌��ۂ��f�W������[���肵���̖�]�ƌĂ�ŁA�ЂƂ͍Ō�܂Ŏc���Ă���c�����̖��ɁA�J����n�������ނ̂������ł��B�ꒃ��2�Ōǎ��ɂȂ�A���̎q�������ɂ����߂��āA���カ�҂̐S��m��܂����B�c�u��Ƃ��ā@�V�ׂ�@�e�̂Ȃ����v�c���̈ꒃ�ɁA������^���Ă��ꂽ�c���ǂݏ����������Ă��ꂽ�l�����܂����B��������5�ɂ��āA�l�ԂƂ������̂̈Ӓn�����ƌ���Ȃ����������o�����܂����B���̌o�������̒��Ŏ�����̂��ꒃ�̈ꐶ�ł������ƌ����܂��B�l�͂��̐��ɐ��܂�A�c�����X�ɂ��낢��Ȍo�������A��������ɂ��đ傫�ȉ��F�ɕ�܂ꂽ�������܂����A���̌�̑s�N���̐l���̒��ł͂��̖���Y��āA�w������o�ςɊւ�鐶���ɖv�����Đ����邽�߂̓��������������A�N�V���ČǓƂɋC�t�������ɁA�c�����Ɍ������F�����ɋA���čs���ƃt�H���X�g�͐����Ă��܂��B���͐̂���ꒃ�̂��̋���v���o�����тɂȂ����܂𗬂��Ă��܂������A����قǐ[���ǂނ��Ƃ͏o���܂���ł����B���̋�́u�I�̐��́@�I�̐��Ȃ���v�͍��x�ȏ@���_���̕����ŁA�u����Ȃ���v�͐l�Ԃ̖{��[���@����]�ɋA���������Ƒ����Ă��܂����B�������A���̐l���ŒW�����F�����Ȃnj����o��������܂���B�m���ɐ펞���̕��m�̏W��ŌP�����镃�̐����Ȃ����Ȃ��Ƃ͂��̉��ɂ͂Ȃ��A�����̐�h�̏��̌����Ɍ������ɂ���Ǝv���A���̂��Ƃ��ꐶ�����Ēǂ��ė��܂����B����͖��ł͂Ȃ��V�R�F�������v���o�ł��B��N�W�����Î��Ŗ�������o���������ɁA���F�̃g���l���̒��ŎԈ֎q�ɍ����Y�����Ă���j�������ɂ��錶�o�����܂����B�Ԉ֎q�͓����l�q���Ȃ��A�����ԂƉ��F�̌����������Ɍ������Ă���̂����܂������A�����ɐl���̗J�����q�����Ƃ͎v���܂���ł����B���z���̃G�l���M�[�X�y�N�g�����z[�g���ʂ̃G�l���M�[��]������ƁA�g����550nm�t�߂ōő�̃G�l���M�[��n���ɓ͂��Ă��邱�Ƃ�������܂��B���̒n���Ő�������l�Ԃ̖ڂ͑��z�̃G�l���M�[���z�ɓK������悤�ɐi�����Ă��܂�����A���Ԃ̎����x�Ȑ��͔g��550nm�t�߂���ԗǂ�������悤�ɂȂ��Ă��āA�E���E�ԂƋ͂��Ȕg���ɈႢ�����ʂ��Ď��B�͐S�̗ƂƂ��Ă��܂��B���̂��߂ɁA�����������������ɒu���ꂽ���Ɍ��閲�ɁA���F���n�߂Ƃ��邱���̐F���]�̊������x�z����̂����m��܂���B���������A�����≩��Ƃ������t������܂��B

�@���_�́A�q�B�剤�����c�{�ōs�������Ղ������l�X�̐��_�ƕ\������ƁA�ꌩ�����o�����悤�Ɏv���܂����A���ۂɂ͉��������������Ƃɂ͂Ȃ��Ă��܂���B�q�B�剤���̍s���Ă������Ղ�́A�����E�S�όn�̑��z�M�^�J�~���X�q�̍ՓT�ł����āA��[��L�����c�V�q�͓V�n���Ղ�A����͎��l���d]�����o���������k�����̕��y�̉e�����Ă��邽�߂ɁA�`�������e�������Ă������ƂƎv���A�킴�킴����݂���K�v�͂���܂���B���Ղ��������Ƃ����̂͑�a�����̐��͊g��[�`�����ڏ��̓���]�ɑ�����\�ʓI�Ȏd���̈�ł��B�嗤�_�k�����̔��B�Ɍ������Ƃ̏o���Ȃ���Ɋւ��u��[�~���E�Ď��E�t���E�H��]�v�̐��_���A�������S���̋����a��Փ����o�R���āA��_�k�̓ꕶ�����ɉe����^�������̂��A���_�̌��^�ł���Ƃ����������ł����A���܂�ɂ��_���I�Ȍ�w�I���߂ɂȂ��Ă��܂��܂��B���_���l����ꍇ�A�ꕶ����̒����n���Ɗ֓��n���Ő��܂ꂽ��W�������o�����ꕶ�l�̎��R�ρE�l�Ԋς����邱�Ƃ͏o���܂���B��W�����k�サ�ē��k�n���Ŕ��W�������ɕt����������v��u�v�M�͌㔭�I�Ȃ��̂ŁA���J�ɂ�����u�R�A�e�v���̒m���ɑ嗤�̘_����������������̂ƍl���āA�����ł͏��O���܂��B�ꕶ���_�œ��M���ׂ����̂Ƃ��ẮA���{�����̃G�l���M�[�z�Ɍb�܂ꂽ�����X�[���n�тɊ܂܂�Ă��āA��̎拙�J�Ő��v�����Ă�ꂽ���߂ɁA���R�Ƃ̋������h���ێ��o�������ƁA�ϐ����p�y��ɉ₩�ȑ������{�����̍L���S�������Ƃ��o�������ƁA�����ɕK�v�ȑ��̓���ȊO�ɓy�ʁE�����͌^�������̑��̓���[�|�p��]���������Ă������Ƃ��������܂��B�X�ɏd�v�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ́A�����̊�W�������݂��A���̒��ɂ͓�̃O���[�v�̑ɕ�����Ă���o�����̗̍p������A���̕\���ɂR�ƂR���U��\���Ƃ�����{���ʂ��̗p����Ă������Ƃł���܂��B���̂����A���͐琔�S�N�̊Ԃɂ킽�萔�\����������Ĉ����p���ꂽ���_�����o�����̈�ՂŁA����Ō����A�Y���剤�̍��ɕГc�ɂ̐l�B�����Ă����v���������̎q�������\��ɂ킽��p���A����̎q�������̃v�����ɏ]���čH���𑱂��Ă���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���̂��Ƃ́A�ꕶ�̐l�X�������̂̐�c�ւ̑��h�ƁA�����̎���ւ̐M���Ƃ����������Ă������Ƃ������Ă��܂��B���̂悤�ȋC�������Ă��镗�y�ɐ����邱�Ƃ��A���ɐS�n�ǂ����̂ł��������������Ă���܂��B�������ė��܂��ƁA��̃O���[�v�̑��{���ʂƂ������ۂ������W�ς����`��Ƃ��Ă̊�W���ł���A������|�p�I�ɒn��ɕ\�������̂����ł���Ɛ��肳��܂��B�l�Ԃ͖����̑Ώە��ƒ��ړI�Ɋւ���Đ������Ă���悤�ɕ\�ʏ�͌����܂����A���̉���Ől�ԂƂ��Ă̑��݂��x���Ă���̂́A�Ώە��̑��݂ɂ���đn������邻�̏�̕��͋C�ł���܂��B��W�����\������e�ƁX���݂̊ԂŖ����̓��ɍ��o�����M������J���|�ւ��̂Ȃ����̂ł���A����炪�n��������W���̒��S���ɂ͐�c�̕悪�ݒu����Ă��܂��B���{�̔��S���_�M�́A���̋����\���̑n���͂ɍ����������̂ƌ������ƂɂȂ�܂��B

�@�A�}�e���X�M�͓��{�����邽�߂ɁA�����s�䓙[��͎Ԏ����E��і쎁�ɂȂ�c�ӎj����ɂ��{��]�E�����V�c[�A�}�e���X�̌��`]�����嗤�_����[�E�����E�����ƃL���X�g��]�����p���ē��{�̔��S���_�M��g�D���������̂ŁA������_�b�E�_���ƌĂԂ��Ƃɂ���ē����ꑰ[�s�䓙�̈ꑰ]�ɂ����{�̓������i�݂܂����B�������A���̌��ʂƂ��āA�����^�x�z�@�\�̎��Â��E���ꂵ�������{���悤�ɂȂ�A����ȑO�ɑ�a���x�z�����剤�O���[�v�B�����ߑ������ꕶ�l�̖��̂��闝�z�ɐ�����Љ�Ƃ́A�����������ꂽ���j�������悤�ɂȂ�܂����B�R���I�����_���E�M�_�E���_�Ɩ��t����ꂽ�e�剤�O���[�v���A���{�̒����\�����ȓ��Ɏc�����Ă����ꕶ�̐��_��T�葱���Ă��܂������A�p�\�̗���̎Љ�I�v�]����A����܂łɏW�ς�������嗤�̘_����[�A�[���A�v�z]��p���ēZ�߂邱�Ƃɂ���ČÎ��L�E���{���I�����܂�܂����B���S���_�̐M�́A�̌n�������Ȃ��u�V�ԉ����a�ɂ��ĘR�炳���v�I�ȑ��݂ł������ɂ��S�炸�A��_���I�Ř_���I�Ȑ_�b���o���オ���Ă��܂��܂����B���̂��ߐ�N������V�c���ɐ��_�{���Q�q���Ȃ��Ƃ����s�v�c�Ȍ��ʂ������Ă��܂��܂������A���̂��Ƃ͋t�ɁA���̂��闝�z�Љ������Ƃ����V�c��̐��_���A�������Ԃɂ킽���Č��S�Ɉێ�����Ă������Ƃ������A�S�l�ނɂƂ��čł��������_���������������Ƃ��Ӗ����Ă��܂��B��W���ɑ�\������Ԃ̑n���͈ێ��̐��_���A�l�ނ̑��݂ɂƂ��čŏd�v�ł���A���鋗����u���Ă�������ߑ����邱�Ƃ��V�c��ł��邱�Ƃ��A�Ȃ���Ȃ�ɂ����̓V�c���F�����������Ƃ������Ƃł��B�����Ȍ�̗D�G�߂����������Ԃ�̓��{�l�̈ꕔ�ɂ́A���{���I����p���Ė�����n�Ƒ�������A�s���ɂ͎�����ł����Ă��̐����̗��j�̑S���قȂ�C�M���X�������c���̋��Ƃ��Č��K�����Ƃ𐄏�����l�B�����邱�Ƃ͐��ɍ��������Ƃł��B���j�Ƃł͂���܂���A���c�����p�̓V�c����n�܂�̂��V�q�V�c����n�܂�̂��͗ǂ�������܂��A�V�c�삪�����̂́A���̂悤�ȗ��j�̒��Z��_����l�ȒP���Ȋw��ł͂Ȃ��A�ꕶ��W��������ߑ����Ă��鎞���[�F��]�̑n���͂ɁA�����̉��l������ƔF�����Ċ����������j�ɂ���̂ł��B����͓�ɊԂ̑n���͂��琶�܂����̂ŁA���������ƁA�F���̈ӎv�Ƃ��Ă͑ΐ����[�Ώ��ŁA�A�g�����́A��d�点��\�����Ɩ����ɂ��Ƃ܂�����܂���B

���S���_���z���_[�֓��̓ꕶ��W�����N��]

��G�k�� ��a�ɓ��B�����n���n�x�z�w�ɂ���Ę_�������ꂽ���z�M�̋N�_�Ƃ��Ă̓ޗnj��̞w���̒n���͓����̈Ӗ��ł��B����Â�[�����v[���ʁv�ɂ��܂��ƁA�u���v�͎��`�Ƃ��Ă͊R�̉��ɎO����o��l�q�������̂��{���̈Ӗ��ŁA�������Ӗ�����u���v�͕ʂ̎��`�Ŏ�̗\�j�V����Ӗ������������u���v��]�p����悤�ɂȂ����Ƃ���܂��B�������A���łɎ����^���ɕ����̈Ӗ��ɗp�����Ă��邱�Ƃ���A�w���͎�����ł������n���n�x�z�w���u�V�v�̑���Ɂu�ꕶ�̔��S���_���z�M�v��y�q����V��̏ꏊ�Ɖ��ߏo���܂��B�����̐l�X���W���ꏊ�ł��錴�́A�w�u���C���arh(�q��)�ɒ芥��h��t����harh(��)�܂���bar�A���F�g�i���E�J���{�W���̃`�������pala�A�^�_����paru�A��p�̃A�~���pala�A�}���[���padai�A�C���h�l�V�A�̃����|�����palat�A�C���h�l�V�A�̃}�J�b�T�����palak�A�p�v�A�j���[�M�j�A�̃j���[�u���e�������palad�A�t�B���s���̃^�K���O���palar�A�j���[�W�[�����h�̃}�I�����paro�܂���pala�A���N���phyol�A�V���E��B�Ńp���A�A�C�k���para(�L��)�A�����̃I���b�R���hala�A�A���[����͌��̃M�����[�N���pal(�R)�A���B���hali�܂���ala�A�Ì��hala�Ƃ������Ƃ���A���E�I�ɂقړ���ɔ�������Ă��܂��B�����ǂ�������Ȃ��̂��A������Ō���yuan�Ɣ������Ă��邱�Ƃł��BBC8���I�̃A�b�V���A�ɂ͒n���Ƃ��ăn��������܂����B���̓��`��ɂ͖�E��������A���{��ł͓��`���������邱�Ƃ������A����E�����E�쌴�Ƃ����P�ꂪ����ɓ�����܂��B�����̗Ⴉ��A���̊ւ������E�w���E����͓����Ӗ��̌��t�ƂȂ�܂��B�܂��A�w�u���C���bar�A���N�Z���u���O��n���u���O��n�l�X�u���O��burgh�A���o�v�[����pool�����̓��`��Ɛ��肵�Ă��܂��B�����̒P��ł́A�����Ŏn�܂���̂Ƃ����Ŏn�܂���̂�����A�����P�ꂪ���z������ɂ����P�ꂪ���s�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���̂悤�ɗގ������P��ŁA�����\������Ă��邱�Ƃ́A�l�ނ̐�����ԂƂ��Č����d�v�ł��������Ƃ������Ă��܂��B�܂��A�c������u�Ñ�j���_�v�ɂ��ƁA�����̌ꌹ�Ƃ��Ė��B���hala�A�c���O�[�X���kala�A�����S�����xala���グ�đ����Ӗ����A�`�x�b�g��ɂ͍���\��hara�������č��V���̌��ɒʂ���Ƃ����Ă��܂��B

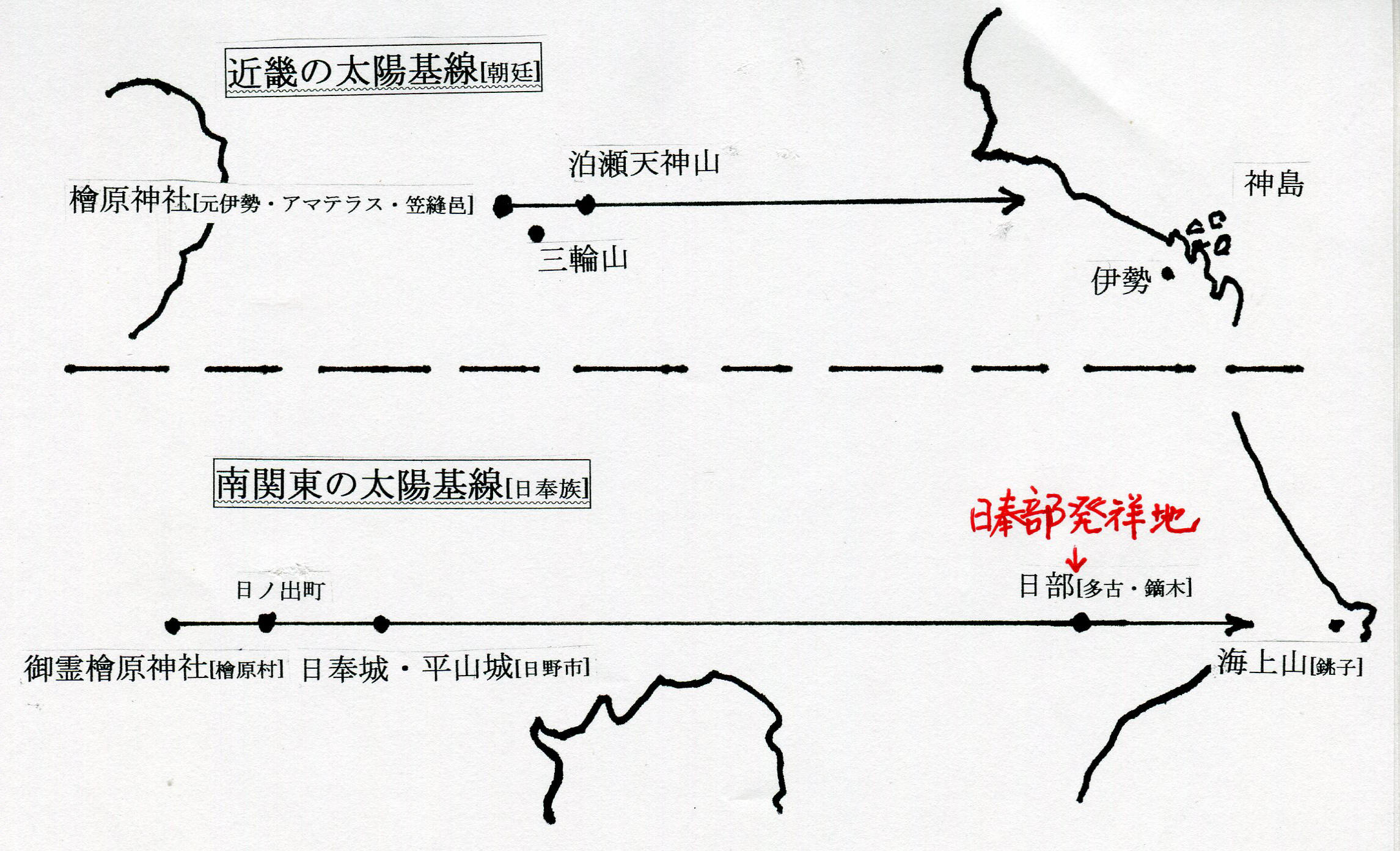

�@���z�M���������ۂɁA����R�̒��ɏt���̑��z������Ƃ��A�~���̑��z�����ނƂ����ڍׂɕ��͂����f���炵�����_������܂��B�������A���̂��Ƃ́A������ɂ킽���ē�Ɋԑn���͂�M���������l�X�̐S�̌p���̌��ʂ������ۂŁA���߂���Ӑ}�������̂ł͂���܂���B�����ő�Ȃ��Ƃ́A�]�葾�z�M���Ȋw�I�ɘ_���I�ɉ𖾂���ƁA����Ԃ̑n���͂̈��������������Ă��܂����Ƃł��B�����s�������S�w�����́A����@�����゠�邢�͂���ȑO�̕����������ォ��A���̋��_�ł������Ɛ��肳��܂��B���̍����́A���_�V�c���A�}�e���X�������Ƃ����ޗǂ̊}�D[�d�˗z]�W�ɞw���_��[���ɐ�]������A�����̓V�_�R���^���Ɉʒu�����̎R�����珸�鑾�z��q�ނ��Ƃ��o����ꏊ�������ł��B�O�֎R�́A���̔����[�w���̓����������͏�����ɂ���Ă��܂��B���̏�Ԃt�W���V��1095�ł́A�u�O�����@�O�֎R����@�B��(�R�����N)�́@����(�n�N�Z)�̞w���@�v�ق�邩���v�Ɖr���Ă��܂��B�O�֎R�́u���́v�Ƃ����`�œ�Ɋԑn���͂𑨂��Ă���M�ŁA�w���_�Ђ��͏����Â��`���ł��B�w���̃A�}�e���X�M�ł͎O�֎R�M�ɑ��z�̑S�\�������킦�����̂ŁA�_�����ɌX�������������z�M�ւƕω����Ă��܂��B���̌Î��L�E���{���I�Ɏ�����Ă��铡���s�䓙�̃A�}�e���X�M�ł́A���z�M����_���I�_����[�A�[���A�I]�ɕώ����Ă��܂��B���_����ɃA�}�e���X�����݂����Ƃ͍l�����܂��A�x�z�ґ��̑��z�M�͍��X�ƕω�������̂ŁA�s�䓙����̗�����S�ẴA�}�e���X�M�ɓ��Ă͂߂�̂̓i���Z���X�ł��B���āA���̞w���[�����̑��z�M���A����@���ɂ���Ċ֓��Ɏ������܂�A��800�N�������ē��ɂ���ē����s�������S�w�����[��t�����q�s�C��R�������̓������z��������܂�܂����B����͓��ɂ��ӎv�p���̗͂��n��Ɍ��ꂽ���̂ŁA�ꕶ����50����ȏ�ɂ킽���č�葱�����ꕶ���_�̖���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���݂̍c�����������j�̌��ʂƂ��āA���̓������z����̏�ɍڂ��Ă��܂��B�r�b�O�o�����猻��܂ł̉F���̏����ɑ��āA���ꂽ��[��̗��_�ł́A����q���]����e����^���Ă���F���̈ӎv�̑��݂ӎ��̂����ɒm�o���A�������X�̐����̒��ɕ\�����ė����̂�翂ɏZ��ł�����{�l�̐��_�ł����āA�V�c��̌���ł��B���̂悤�Ȑ������ꂽ���_�����݂��Ă���ɂ��S�炸�A������{�̎x�z�ґw�͐��������̗��ɂȂ�A���n��`��^���Ĕs��̒Ɏ���A���̌�ɐ����̎��{��`��^���Đ��E�ɏ��o���܂������A�l�������⍑�y�̔敾�ł��̕���ł��������͂���܂���B���ꂼ��̍����ɂƂ��đ�Ȃ��Ƃ́A�Ⴂ�l�X�����̍��̎R�͂̒��ŏ����̖���������ԂŐ������Ă��邩�ۂ��ł��B�ŋ߂�TV�j���[�X�ł́A���{�̍����̓��X�������Č��X态X�ł����A���̓��{�Љ�̑Ή��͂��������Ȃ��Ǝv���܂��B���荑�̍�����R�₵���茚����j����ƁA���������ł悭����s����^������l���吨���鍑�Ƃł́A���̓������ꂪ�����ɍ~�肩�����ė��ē�a���邱�ƂɂȂ�܂��B���̌��ۂ��Ñォ���M��ƌĂ�ł��܂��B���{�l�͐����l��嗤�l�Ƃ͈قȂ��āA�ꌩ���Ӗ��Ɍ�����ꕶ����1500�N�Ԉȏォ���č�葱���������m���ɂ��閯���ł��B������{�́A�E�G�X�g�t�@���A�̐���̍��ƂƂ����}�̉��ɓ����Ă��܂�����A����ނ��_���I�s�����̂�˂Ȃ�Ȃ��ꍇ������̂ł��傤���A��ʐl�Ƃ��Ă͑��荑�̕��X������w��Ɏ�舵�����Ƃł��B��������Ώ��Ȃ������{�l�ɂ͐_���M��͂���܂��A���ꂪ�_�̍��Ƃ����鏊�Ȃł��B

�@���̂��Ƃɂ��āA���������b��i�߂܂��B���{�ōŏ��Ƀm�[�x���܂���܂�������G���́A�f�̈�[�f���q�̑傫��]�_�̒��ŁA���q�j�̗z�q�ƒ����q���Ȃ��o���o���ɂȂ�Ȃ������l�������ɁA��̗��_[�����m]���̂����ă��]��[���Ԏq]�������Əq�ׂĂ��܂��B��܂��ꂽ����(1949)�́A��v�l����X�~�������q�ł���Ƃ������s�̔��ꂪ�A���ċx�݂ɓ��Ƃɐ������Ă����ԁA�閈�ɉ����Ō��߂Ȃ�������ܘb�ɉԂ��炩���Ă��܂����B���̑�l�B�̘b��T�ŕ����Ȃ���A���Ԏq�Ƃ͉��ł��邩��m�낤�Ƃ��Ă��܂����B���������̂̂��ƂŐ��m�ɂ͊o���Ă��܂��A���鎞�ɂ͍ٖD�̖D�����̂悤�Ȃ��̂Ƃ����A���������܂��߂Ȏ��ɂ́A�[�H�̎x�x�ŏݖ�����ɗ����ׂ̏��ꂳ��̏��ɍ�������ɍs���悤�ȏꍇ�ɁA���݂��̐S�ɗ���銴��̂悤�Ȃ��̂ŁA�Љ�͂��ꂪ�����Ă͐��藧���Ȃ��Ƃ������x�ɗ������Ă��܂����B��ɒ��ׂ�ƁA����́w���ɍד��x�̖`�����u�����͕S��̉ߋq�ɂ��āA�s�������l���܂����l�Ȃ�[���킱�����F���̖{���ł���]�v�̌����ł��闛���́u�V�n[���]�͖���[�f���q]�̋t��[���̏h]�ɂ��āA���A[����]�͕S��[�i��]�̉ߋq[���l]�v����A�f�̈�_���l���o���܂����B�I�̑��̂悤�Ɍ`��̈قȂ鉼�̏h�̉��ꂩ��I��Ŕ��܂��Ă���q���f���q�Ƃ������̂ł����āA�݂��ɋߐڂ��Ă���z�q�ƒ����q�Ƃ̊Ԃɂ͋t��[���Ԏq�̏h]�����܂�A�����ɃG�l���M�[�����܂��Ē��Ԏq�ƂȂ�Ƃ������������邩��A���q�j�̌`�ۂ���Ă���Ƃ������Ƃ�m��܂����B������ɂ���A��Ԃ����ۂݏo������ŁA���̋�Ԃ̌`��ɍ��킹�đf���q�̐����܂�̂ł��B�ŋ߂̃q�b�O�X���q[��]�̔������A���ɏo���m���̒Ⴂ�q�b�O�X���q�̋t���𑨂����Ƃ������Ƃł��傤�B�z�q�ƒ����q�̋����͔��ɒZ���A���̋t���̎����͋����ɔ�Ⴕ�Ĕ��̒Z�����̂ƂȂ��Ă��܂��B���̋�Ԃ̐����͐l�̐S�ɂ��e����^���A1�T�Ԃ�1�x���炢�͉���Ƃ̏o����l�ƁA�����ɏZ�݂قƂ�lj�\���̂Ȃ��l��߂������i�v�̕ʂ�������l�Ƃ̊ԂƂł́A�S���قȂ��������������̂ł��B

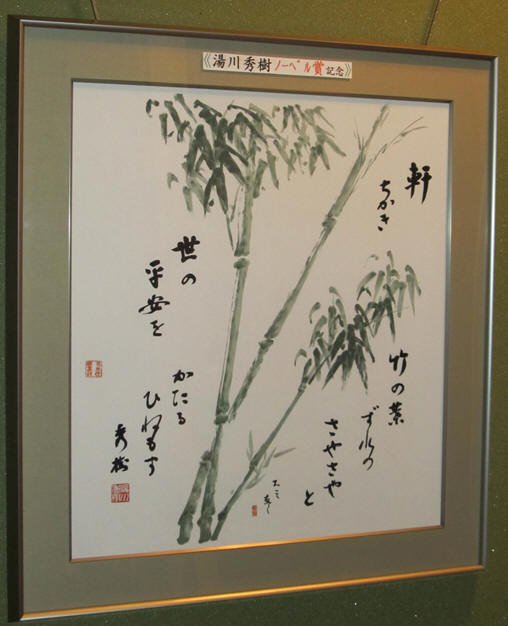

����G���E�X�~���m�[�x����܋L�O�u���߂��@�|�̗t����́@���₳��Ɓ@���̕������@������Ђ˂����v

����̎v�l��m��(400�N�O)�E����(1300�N�O)�E���q(2300�N�O)[�m�k�V:���l���ו��t���������Ԃ̐l�X�͕������Ă͔��܂邽���̏h�����ׂ��Ă��邾����]�Ƒk���čs���܂��ƁA�Ã����S���C�h�n�����m�ɒH�蒅���܂��̂ŁA�ꕶ���_�Ɠ����n���̎v�l�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���̂��Ƃ���l���܂��ƁA���������[�����ɓ�֓����z������ێ����邱�Ƃɂ���āA���ɍ]�˕����E�ߑ㓌���������������Ԃ𐮂����̂��A�ꑰ�̈Ӑ}��肢�Ƃ����悤�Ȃ��̂ɂ���ċN�������̂ł͂Ȃ��A���z�����̎��̗���̒��ŕ��}�Ȑl���𑗂��������̐l�X�̖��d�~��[���@�����ɐ�����]�̈ێ����A���̒n��̋�Ԃɉe����^�������ʂƂ������ƂɂȂ�܂��B���A���̕��������Ȃ���A������Ƃ͎��̂悤�Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂����B����͗��������A�ƕ\����������[��]���A�V�˔m�Ԃ͌���[���Ɠ������鎞]�Ə����ς��āA���y�̎��̗���Ƃ��ĕ\�����Ă��邱�Ƃ̈Ӗ��ł��B���Ɍ��̓������������̗���͊i�ʂł��B���ꂪ�K�˂ė��Ă�������ɂ͐V�������^�N�V�[���Ȃ��A�߂��̉w����͓k���܂��͋��Ԃŗ����Ă܂����B���̂悤�Ȏ��ゾ���炱���A�������̋琼�̐��т̕��ɉB���܂Ŏ��̗���������Ȃ���A��X�G���Șb������Ƃ������������{�l�̐������y���߂��̂ł��B���͎q���ł��������߂ɁA���ɓ����Ă���Ɖ�������͂���Ō������̉�������Â��Șb�������������Ă��܂����B65�N���o�������A���̎��̂��Ƃ��v���o���ƁA���̓������a���o�����̒��ł̐펞���̋�J�����z�����l�B�̌�炢�������������������������܂��B���ɂ�鎞�̕\���Ƃ��ẮA���Ƃ����Ă���[�N�����m�[�x����܋L�O�u���w���������{�̎��x�̒��ŁA���b��l�́u�_���o�łā@��ɔ��Ӂ@�~�̌��@����g�ɂ��ށ@���₽���v��������������ł��B�u�_�ɓ�������o���肵�āA�T���ɍs�������鑫���𖾂邭�Ƃ炵�Ă���@�I�I�J�~�̙Ⴆ���������Ɗ��������Ȃ��ł����~�̌���A�����g�ɟ��݂Ȃ����A�Ⴊ�₽���Ȃ����v�Ƃ������b�̎����������āA���{�l�̂��݂��݂Ƃ����D�����S��`���Ă��܂��B�u���҂�]��u���҂��v�́A�W���̐l�B���W�܂��ē��⌎���o��܂ň��H���b���������K�ł���A���̍��J�Ɗւ���Ă���Ƃ�����������܂��B�����o���Ȃ������Ǝv���܂��B�V������n�����Ɋւ��Ȃ������l�B�����⌎���a���o�������Ɩ������邱�Ƃ́A�����m��ʎ��R�ւ̈���������l�X�̐S�ɐA���t���Ă����̂ł���܂��B���1���̉Ǝ����I���ƌ��܂��Ď��_�l�̐Βi�����̈ʒu�ɗ����Č���q��ł��܂������A�A�[���X�g�����O�D���̌��ʂւ̏����Ȉ��(1969)��TV�ŕ��f�����ƁA�u���Ղ�q��ł����傤���Ȃ��v�Ǝ~�߂Ă��܂��܂����B�Ȋw�Z�p�̌��E�����̕ӂɂ���̂�������܂���B����̎��̂��̕����ł�LED�����Ɠd�g���v�Ɉ͂܂�āA�E���Ƃ�����𑗂炴��Ȃ��Ȃ�܂����B�q�Ƃ����B���A�����̏�s����������l�́A�����̍��o�����\�̒��Ő������Ȃ���Ȃ炸�A����Ԃ̉��o�͂��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B�A�C���V���^�C���E�I�b�y���n�C�}�[�E����G���Ƃ������l�B���A���q���e�̊J���Ɋւ���Ă��邱�Ƃ������ŁA�_�����̌��E�E�l�Ԃ̎v�l�̌��E�������Ă��܂��B�����{��k�Ђ����P�ɂ��āA�����Ƃ͉����l�Ԃ̐����Ƃ͉�����₢�������Ƃ�����Ǝv���܂��B

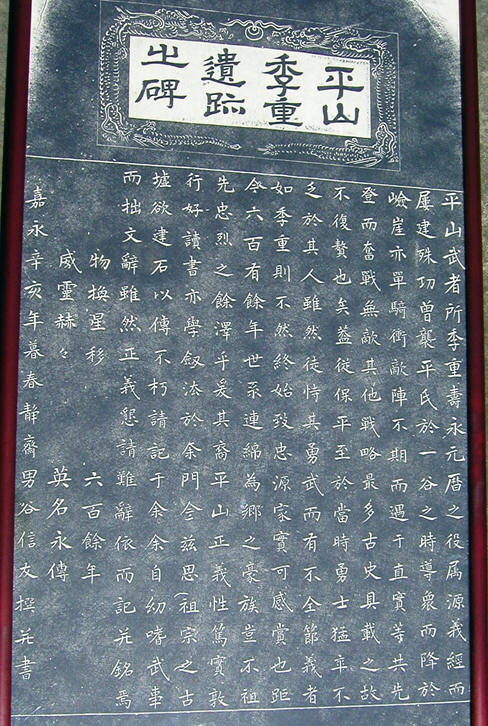

�@���̎���Ԃ̑n���͂ւ̐M���A�������㖖���̗��j��ōł��L����32��c���R�G�d�ɂ��čl���Ă݂܂��B�ނ͌��`�o��叫�Ƃ����̒J�̐�(1184)�ɏ]�R���܂����B��������̑S�e�͕��ƕ���E��ȋ����Ɍ���Ă��܂����A�ϐ킵�Ă����l�͂��Ȃ��킯�ł�����A���s�ɏZ��ł������҂������̓ǎ҂���������悤�ɋ��\�������̏W�ςƂȂ��Ă��āA�Q�킵���Ⓦ���m�͊F��R����̕����Ƃ��ĉ̂��グ���Ă��܂��B��Ȃ��Ƃ́A�G�d�ɂƂ��Č������͋M��[�A�[���A�n�v�z]�ł͂����Ă��N���̎�l�ł͂Ȃ��A�������ǂꂾ����֓��̎���Ԃ̑n����[�����͂��̂̂ӂ̓�]�𗝉����Ă���̂��ɂ��ẮA���R�̂��ƂȂ���^�����������Ă��܂��B�܂��Ă�叫���`�o�ɑS���̐M�����Ă���͂��͂���܂���B���̍���ɎQ�����Ă���Ⓦ���m�́A���ꂼ��ɑ����ꏭ�Ȃ��ꓯ�l�Ȏv��������Ă��܂����B��������̒��ł����̈�̒J�̐킪�A���{�̎x�z�@�\�����̐�[���V���E����=���ؕ����̈���]����֓��̐�[�ꕶ��W���̌̒n�E���{�̓Ǝ���]�Ɍ�シ��ő�̓]���_�ł���܂����B���ꂾ���炱���A�G�d�͒P�R�ŋ`�o�R���o���ĉ��������ĕ��Ɩ{�w��˂��w�c�𝘗����āA�`�o�R�̓˓��̈��S���m�ۂ��܂����B���{�̉^�������������̈�u�̃g���K�[�͔ނ̗E�C�ɂ������̂ł͂Ȃ����ƁA����ł��鎄���ւ�Ɏv���Ă��܂��B

�����s����s���R�}���٘e�̔�(1851)

�����s����s���R�}���٘e�̔�(1851)

�@�G�d�̕��G���́A���S�̂��������}�Ƃ��ĕ���F�����߂čs�����ŁA����̕�[�����s����s���R6]�ɕ��R����\���āA����@���ȗ��̓��_�̈ێ��ɓw�߂܂����B���̎q�G�d�̑O�ɁA�����͂̈���̊����ł��錹�����Ƃ����M�킪����āA�����͂̎x�z�̐���œ|���悤�Ƃ��閵��������ԂɂȂ�܂����B���̎Љ��Ǝ��Ă��āA���Ƃɂ�鎑�{��`�I�y���������s���n�߂������̎Љ���A���{�l�{���̎��������ȎЉ�ɋA�����Ƃ����ړI�́A�Ⓦ�́u���̂̂ӂ̓��v��������̂ł������A�����Ƃ����M��ɓ�����邱�ƂɂȂ�ƁA���̓��ɂ���c�Ԃ肷��\���̍������Ԃł��邱�Ƃ́A�Ⓦ���m�̑S�Ă����Ŋ����Ă������Ƃ��Ǝv���܂��B���̂��Ƃ��A�G�d�����ĕ��ҏ��Ƃ������𗊒��̑O�ł����g���������������R���ƍl���܂��B���q��������͖n����ȓ��ւ̋A�����ꎞ�I�Ɏ~�߂�ꂽ��A�������̏��̂𐼑����n�悾���ɒǂ����ꂽ��A�������ɒǂ����܂�Ă��܂��B�������A�G�d�̎q���B�͘a�c�̗����N�������a�c�`���Ƃ͈قȂ�A���{���̒����ɑ��Ă͋M��ł��閼����t�����̗͂���ĉ�����A��͂��������Ɖ����œ��_�̔��W�ɒ��������܂����B���̂��߂ɁA���R�𖼏��ꑰ�ɂ́A���_���ێ����镽�R�ƁA����ɓ����������R�ƁA�������R���̕��R�ƁA��t������o�����R�Ƃ����݂��Ă��܂��B������؍��̂悤�Ș_�����̋������ł͌n�}�ɏd����u���܂����A���{�ł͌n�}�͗]��Ӗ��̂Ȃ�����[�l�ގj�I�ɂ�]�Ŋ��̍\�z�̌o�߂ł�������ʂ�A�ꑰ���`���������������_���ǂ̂悤�Ȃ��̂ł�����������Ȃ̂ł��B�@

�@��t���̒��������Ɠ����ɂ����ēꕶ���_��`�����Ă�����Z���̊e�O���[�v���A�C�㍑�Ƃ��Ă܂Ƃ߂��C�㑰[�o�_��]�ƌĂ��ꑰ������܂����B���̊C�㑰�̈ꕔ���A�����s�����n��ɐi�o���Đ�Z���e�O���[�v�����Ƃ��Ă܂Ƃ߂܂����B���̊C�㑰�͖і썑�����֓��i�o���ė����o�_���ƍl�����܂��B�x��Ėі썑���畐�����ɓ������j�M�n���q[��̕���]�n�̐l�X���A��ʌ������s�����s������Ő��͂��g�債�A�������̎x�z�̒��S�n�𑽖��n�悩���ʌÕ��Q�n��ւƈړ������܂����B���̎��̑������A���{���I�ł������������̗�(534)�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���̍����ɏ悶�đ����n��͑�a����ɒD���A�֓��̏o�_���̋��_�ł������і썑�̒��ɂ�����̒����n������āA�֓��̓ꕶ���_���ێ����Ă����l�X�����X�Ƒ�a����̎x�z�ɋ������܂����B�����āA��a����ł͕q�B�剤�����瑼�c�{�Ɉڂ��ē��J����݂��A��t���̓L�ؒn��ɕN�ǂ��Ă����C�㑰���a�Ɉړ������đ��c���Ƃ��đ̐����Ɏ�荞�݂܂����B����ɂ��A�֓��͕������E�������E�����E�������̑�a���͂̑������ƂȂ�A�����͂Ƃ��������쑤�ł͊֓����S�����ƌĂԂ悤�ɂȂ�܂����B���̎���̌���ɍ��i�Ƃ��đ����ɒ��C��������@���́A����s�������n��̎��˂�����ɋ����\���A���̒n��͎������Ƃ������A�������}�̋��_�ł�����܂����B���̎��̕����́A�k�l�������痈�Ă�����̂ŁA�嗤�ɂ�����k�l�����M�̉e�������Ƃ����l���ˏo�^���u����\�z�����o�_�����A�����n����x�z���Ă������߂ɖ��Â���ꂽ���̂Ǝv���܂��B���Ȃ킿�A�ꕶ��W������ɁA�����n���ƊC��n���Ƃ͂��łɓꕶ���_�̋����ɍ\��[��̓��_]������A���̍\�����o�_���̃N�j�I�x�z�ɑ����Ă��ێ�����Ă��܂����B���̌�ɑ�a���̘_�������N������ƁA�ꕶ���_�̋����ɍ\���ł́u���̂̂ӂ̓��v�����ݏo���ꂽ���̂́A���X�ɎЉ�̕\�ʂ���͏����Ă��܂��܂����B���_���p�����镽�R�G���E�G�d�Ƃ��̎q���B�́A���_�����̈����ł��銙�q���{���Œn�ʂ�ۂ��́A���̓�ɍ\�����ێ����邱�Ƃ��ŗD�悵�܂����B���{�ɑ��Ĉ��|�I�ȗ͂������A�����̒n���x�z���Ă�����t���̗͂����[�M��ɂ͋M���]�A�������Ɖ����ɓ��Ƃ��Ă̋����d�\�����A���̌㐔�S�N�ɂ킽��ێ����Ă��܂����B

�@���q�j���ł͗z�q�ƒ����q�̊Ԃɋt��[���̏h]�����ł��Č`�ێ������̂́A���ʂ̑��݂ɂ���ĉe��������Ԃɕώ����N���邩��ł��B�܂��A2012�N5��4����NASA�̔��\�ɂ��܂��ƁA�A�C���V���^�C�����\������4�����́u����̂䂪�݁v���A�]���������̐l�H�q����n���̎���O���ɏ悹�A�����̍P���̊ϑ��p�x�̋͂��ȕω��ׂ邱�Ƃɂ���āA�n���̎��]�̉Q���ʂƎ��ʂɂ��u����̂䂪�݁v���A�ނ̗\�z�����ʂ�ɑ��݂��邱�Ƃ�`���Ă��܂��B���̂悤�ɁA���q�j���Ƃ��������ȋ�Ԃ���F���Ƃ���������ȋ�ԂɎ���܂ŁA�u����̂䂪�݁v���F���̑��݂ɂƂ��ďd�v�ȓ��������Ă��܂��B���͒m�ɂ���đ������Ă���w���z����ƁA�����́u��v��V�q�́u���v�E�u���v�́A���́u����̂䂪�݁v�̌ۓ�����������̂ł��傤�B8��O�c�ɓ��m�ւ́A��q�w���������̉��l�Ɋւ��u���v�ƃG�l���M�[�̓���������u�C�v�Ƃ���Ȃ�_���A�u���v���l�Ԑ�[�C]��}������Ƃ��Ĕے肵�A�O�����Ȃ������I�ȉF���ɏ[������u�C�v�̈ꌳ�_���܂����B�ނ́u���͗�����āA�����Č�ɉ����B�c����V�n���R�̗��c�v�Ɛ����āA������[��]���Ȃ킿��̗��_�̑��݂������Ă��܂��B���{�l���_�����̋����w��Ƃ����̈���邱�Ƃ��o����A�A�}�e���X�M���������˂��V�c��̐^���������ė���Ǝv���܂��B�����{��k�Ђ͓��{�l�ɂ����ɋC�t�����Ƃ�@���Ă���悤�ł��B��ɊԂ𗬂����j���̂��̂����_���Ȃ킿�ꕶ��W�����_�̑n���͂ł���܂��B

�@�����E�����܂����A�֓�����ł͖і썑[�Q�n�E�Ȗ�]���牺�����E������[��֓�]�ւ̕����̗��ꂪ�A�Ñォ��]�ˎ��㒆�����܂ő����Ă��܂����B�����̗��ꂪ�������Ƃ������Ƃ́A���̊Ԓ����̂킽���Ėі썑�������������ێ����Ă����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B��3000�N�O�̈��m�̌`���₻�̌�̕x�m�R�̔����ɂ���āA���̓��C�����[�g�͑��ʂ����肵�����Ղɂ͓K���Ă��܂���ł���[�y��̕��z������ƁA�����Ȍ��_�����m��܂���]�B���̂��߂ɁA�֓�����͑嗤����������A����̐����Ɩk���͎R�n�ň͂܂�āA�嗤�̘_�����̉e�����ɂ₩�ł��������߂ɁA�ꕶ���_���c�����邱�Ƃ��o���܂����B�����ցA���n���̐��͂̈ړ����n�܂�A�ŏ��͏o�_�����A�����Ńj�M�n���q[��̕�����]���N�����āA�N�j�I�x�z[�_�����̐Z��]���萶���܂����B���̌�A���N��������n�����p�������Ղ��n�����āA�O�X���t�߂����ʂɊ��n�̕������A�Q�n�n��[�Q�n=�V�c�̏�`��������Ԏ����Ɩq�̑��݂Ɉ���Ŗ���]�ɗ��ꍞ�݂܂����B�_�����͂�����Ƃ����n�����A���_���͂���c�Ƃ����n�����A�I�����S�{�E�r��Ƃ����n�����c�Ƃ����悤�ɐ�����Ȃ��������������āA���ɂ��̍��Ղ��c���Ă��܂��B�������āA����s�����肪�֓��n���ōł������̔��B[�_�����̋���]�������_�ƂȂ�܂����B���̕����̌��ł����a�̎x�z�w�͒��N��������̓n���l�ł�����A���ꂼ��̈ڏZ�n�Ɍ̋����N�̒n�����t�����܂����B�Q�n���̓L��͊ؐ�ƌĂ�Ă����̂��A���m���͂��䓪���ēL��[�X�L�^�C�ŊJ������āA���V�A�암�������[�g���o�R���Ė�3500�N�O�ɒ����ցA��1800�N�O�ɓ��{��]�̓L��ɕς�����Ƃ����Ă��܂��B�܂��A���Ӕ�(711)�͓n���l�̂��߂ɑ��ӌS���ݒu���ꂽ���Ƃ��L�O������ł��B�������̓��̒n�u�����v�ɑ��ÂƓL�̒n�������܂ꂽ�̂́A��������������Ǖ��̎q����t�����A����s�̎����R���Ў�[�o�_���̋��_�Ɛ���E������]�̖����M���������ɕ��y�����ۂɁA�Q�n�̓������˂̒n�ֈڏZ���ė��āA�̋��̖���[���Ӕ�E�L��]���瑽�ÁE�L�̒n�������܂ꂽ�ƍl�����܂��B���̑��ɂ��A�����ɂ͑��c[�����s]�E����[�h��=�ؐ�]�̒n���⊱�������ΊJ��(1700�N�O��)�̓��A�҂ɍ���̏o�g�҂������̂��A�і썑���牺�����ւ̕����̗��ꂪ�������؋��ƂȂ�܂��B�����Œ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�����M�̕��y�͕\�ʏ�̎����ŁA���ۂɂ͓V��@�M�҂̎����`�B�V�X�e��[�R���E��ÁE����E�_�ƋZ�p]���t�����V�����x�z�n�ɍ\�z���Ēn��x�z�̈����}�����Ƃ������Ƃł��B