�����q�̈ӎv�ƃ��}�g������@ HP�@�y���̃y�[�W�ցz ����喾�_38�㕽�R33�������@

�@���_�́A�̓����v�̓����������ł������ꕶ�ȑO�̌Ñ�l���ۗL���Ă����A���z���̓������،h���鐸�_�ŁA�������`�������Ȍ�̎j�����̐l�H������A���̐��_�̖{����T��ƁA�Ñ�l�����Ă������_�Ƃ͋t�̐��_�����o����邱�ƂɂȂ�܂��B�����{��k�ЂŎ��R�G�l���M�[�̑z����₷��͂��o�����܂������A���z�G�l���M�[�͂��̗͂Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ��قNj���Ȃ��̂ł��B���̑��z�n�ɂ����āA�n�����ӂ̋��[�n�r�^�u���]�[��]�ł́A�������݂��邽�߂ɓK�������������Ă��܂��B�₦�ԂȂ��G�l���M�[�������������鑾�z���ƁA���̃G�l���M�[�𗘗p���Ė����̐����̂��������邽�߂̑����̉��l��n�����鐅�Ƃ��A���_�̍\���v�f�ł��邱�Ƃ͗e�Ղɑz�肳��܂��B���G�l���M�[�Ɛ��Ƃ�����̍\���v�f�̂����ŁA���q�̓v�����N�萔�̍l���ɏ]���Ɣg���ɂ���ăG�l���M�[���قȂ邽�߂ɁA���l�ȑn�������߂Ă��܂��B�܂��A���̌��G�l���M�[��ߑ����鐅���A�F���ɑ��݂��镨���̒��ł����قȕ����ŁA���̑��l�Ȑ��������G����Ȑ����̂ݏo�������ƂȂ�܂����B���_�́A�����̂ł���l�ԂƂ����`�����A���ɓI�ɕ\������F���̈ӎv�ł���A�r�b�O�o���F���_���������Ƃ���A��ԁ[���q[��]�|���ʂ̊W�̒��ɑ����鐸�_�ł���܂��B

2�̐����q�̌���

2�̐����q�̌���

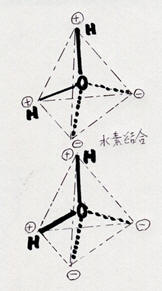

�����q�͎_�f���q�P�Ɛ��f���q�Q����o���Ă��܂��B�����q�̓s���~�b�h[���ۂ�4�p���Ȃ̂Ő��Ƃ͈قȂ�]�^�̂悤�Ȑ��l�ʑ̂̌^�����A���̒��S�Ɏ_�f���q���ʒu���Ă��āA�l�ʑ̂̎l�̒��_�̓��̓�̒��_�ɐ��f���q��+�ɑѓd���Ĉʒu���c���̒��_�́|�ɑѓd���Ă��܂��B�����q���u���߂Â��Ɓ{�̒��_�Ƒ���́|�̒��_�����f����[��t��]���܂��B���̎�ނ̕��q�W���Ɣ�ׂ�ƁA���q�Ԍ����͂������ė���ɂ������߂ɁA���_[100��]��Z�_[0��]�������ۂ���Ă��܂��B�܂��A���͂̐����q�Ƃ̐ڍ��_���l�ƌ��܂��Ă��邽�߂ɁA���̂̍Ŗ��[�U�̏\��Ɣ�ׂāA�X�͌��Ԃ̑��������\���ƂȂ�܂��B�X���Z���ĕ��q�ԋ������L����ƁA�ʂ̐����q�����荞��ނ��߂ɁA4���ōō����x���������ƂɂȂ�܂��B�C���␅����̐��͕\�ʂ��瓀��A�n���̕\�ʂŐ������ꂽ�L�@�̂̏�A�X�̉���4���̐��̒��ɕۑ�����āA�n�����X�͎���ɂȂ��Ă��A�L�@�̂̕��G���͌p������āA�n����ɗ��j�Ƃ����d�v�ȃ\�t�g�����܂�܂����B�n�����ꂽ�זE�ɂ́A�����̒����ׂȋ�E�������āA���̒��ɕ����߂�ꂽ���ɂ́A15�E30�E45�E60���̉��x�ŁA���������ɒl���������قȐ���������܂��B�����͂��ꂼ��l�̒��Ԃ̉��x�𗘗p���Đ������A�l�Ԃ̑̉���37���t�߂ɕۂ���Ă���̂����̂��߂ł��B�����q�̍\���͈�u[�P�O�́|�P�Q��b]�Ő������ł��J��Ԃ��Ă��āA���̂��\�����Ă��鐅���q���̂���u�ɂ��ĊO���̐����q�Ɠ���ւ���Ă��܂��B��l�̑̏d�̖�60���͐��ŁA�t����1����180L�̐����Đ�����Ă��܂��B�����̐��Ɋւ����{�m���̉��ŁA�����E���ȁE���_���l���邱�Ƃ��d�v�ƂȂ�܂��B

�@����l���A�����╶���ƌ����Ȃ���n����ɗ��j������ł���s�ׂ́A�����̐l�ԂƂ����`���������܂��A�n�\�����������ƈړ����A�������鐅�܂Ƃ̊ԂŁA�V�������l�ݏo���ߒ��ɉ߂��܂���B�ŋ߂̃~�N�����E�ɂ�����q�b�O�X��ⓒ��G���̒��Ԏq�_�����đn�����_�̐i��������A�}�N�����E�ł������̂Ƃ������ܓ��u�̑�����ԂŐV�����ꂪ���܂�āA�����������̂̐��_�I�G�l���M�[�����̏�ɒ�����[�P�m��=�悫�F]�A�����╶���̊�b�ƂȂ�V�������l���n������Ă���Ɨސ����邱�Ƃ��o���܂��B

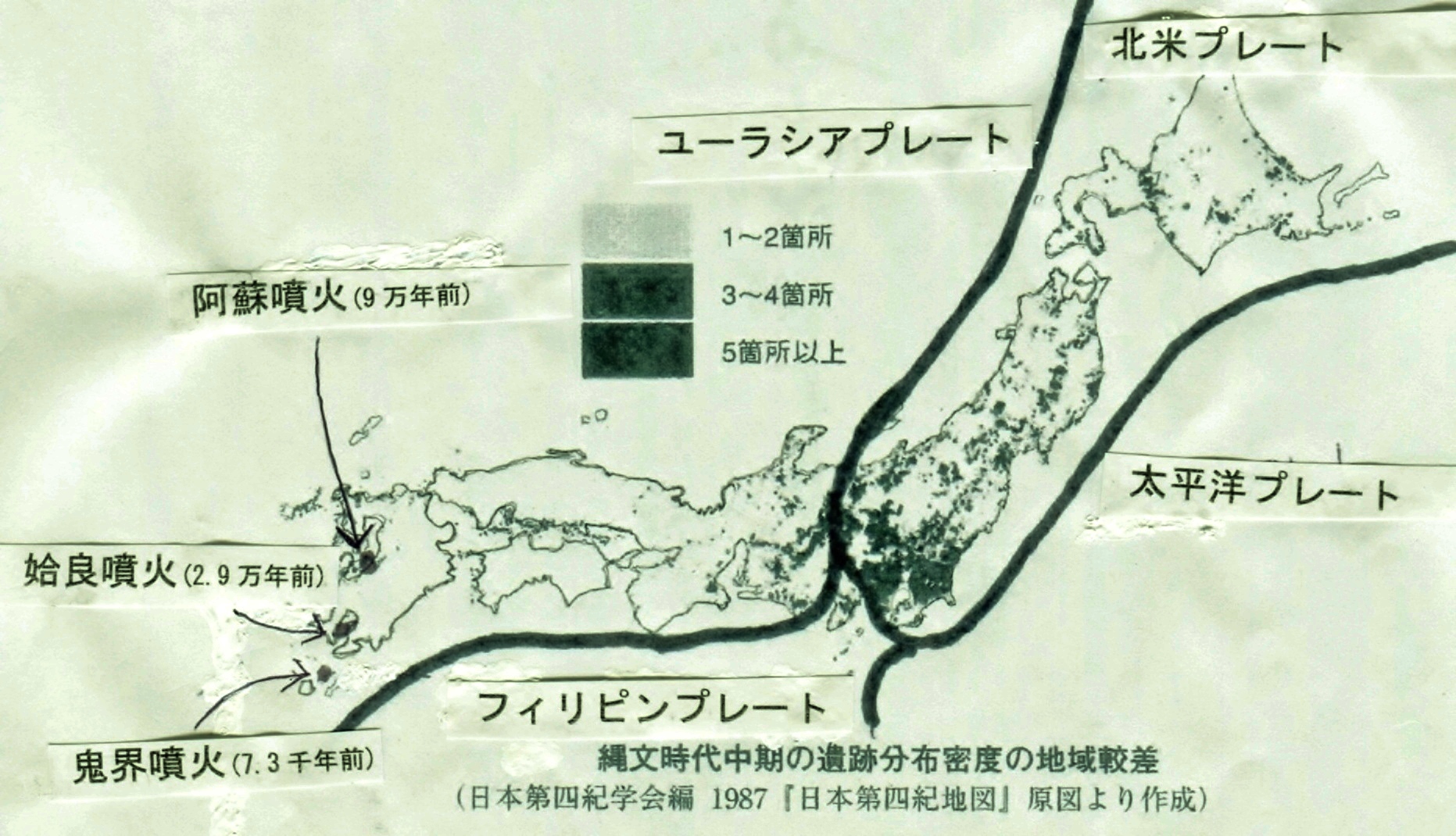

�@���{�ɂ́A1���N�ȏ�O����ꕶ�l�ƌĂ��Ã����S���C�h���Z��ł��܂����B�������̈��Ǒ啬�Γ��̉ΎR�����̉e�����Ǝv���܂����A�ꕶ�l�͓��{�̒����\�����̓����A���Ȃ킿�k�ăv���[�g��ɏW�����ďZ��ł��܂����B���̐l�X�̓ꕶ��W���́A�����ʂ��đ��݂̑��݂��ӎ����邱�Ƃ��A�ł���ȉ��l[�P�m��=�悫�F]�ł���ƁA���ӎ��ɑ̓����Ă������Ƃ�������Ղł���A��������{�I���S���_[������M���V���E���[�}�̑��_���Ƃ͈قȂ�]�̌����ł��B�l�ԑ��݊Ԃ̉��l�̑n���V�X�e�����A���X�̐�����ʂ��Ĉێ����邱�Ƃ��A��W���̈Ӌ`�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���̐��_���Q���k�サ�ē��k��k�C���ɂ�����ւƕω����ďے���������܂����B�ꕶ��W���́A���ɁA�����́u���@�Z�@�ʁA���ԑ���݁v��V�q�́u�ׂ荇���n��̐l�X�̐����͌����Ă��邵�A����{�̖����͕������邪�s�����͂��Ȃ��v�Ƃ���悤�ɁA�Љ�n�������ɂ��Ă��闝�z���Ƃ����܂��B��W���̒��S�ɂ́A�悪����Ă���ꍇ������܂����A���݂̑n���V�X�e�����ߋ��ɐ��������l�X�Ƃ̊Ԃł����藧���Ă��邱�Ƃ������Ă��܂��B

�@�����m�̒��Ő������Ă����ꕶ�l�́A�嗤����\�����N�̎��Ԃ������āA�Ԍ��I�ɓn�������l�X�̎q���ł��B���[���V�A�嗤�̐��̒[�̃��[���b�p�ł́A��\���N�O���ɃN���}�j�������o�ꂵ�A���̌�̖�\�����N�Ԃ̒����ɂ킽���đ����m�B�����A��R�̓��A�lj���c���āA���R�Ɖ������ɏ��ł�����[�o�X�N�l�����̖���Ƃ������]�����Ă��܂��B�������A���̃x�g�i���̓���ɂ������X���_�����h�ɏZ��ł��āA��ɌÃ����S���C�h�ƂȂ����l�X�́A���Ȃ��Ƃ��N���}�j�����̑����m���p�����Ă����Ɛ��肳��܂��B���̃X���_�����h�̐��v�ɏ]���āA�l���Ɋg�U�����Ã����S���C�h�̐��_�ł���}�i�E���m��A���̃V���J�E�V�����̐��_�́A���̃X���_�����h�̑����m�̓`���������̂ł��B�V���J�E�V���̎v�z�ƂȂ�܂��ƁA�������������ꂽ�Ȍ�ŁA�A�[���A�n�̘_�����ɑR�܂��͂��̉e�����Đ��܂ꂽ�v�z�ł���܂����A�����m�̖{���͐��m�ɓ`������Ă��āA���̓����̂��鑍���m�ƌ����܂��B�V�q��8��[��P�̐�]�ł́A���͑��𗘂��ċ����������A�ڗ������A�ō��̑P�ł���Ɛ����Ă��܂����A���̐��̐����́A�����q�̃t�@���f�������X�E�o�Ɏq�E���f�����̗͂̐▭�ȃo�����X�ɂ���đn�o����Ă��܂��B

�@���{�ɏZ��ł����l�X�̐��_�̕ϑJ�Ƃ��āA�悸�͈��|�I�Ȏ��R�̒��ʼnƑ��⏬�W�c���ɂ��Ă����l�X�̐S[���R���̓��݉�]�̏W�ς�����A�����ɌÃ����S���C�h�̃N���}�j�����I�����m���`���ꕶ�l�̐��_�����܂�āA��ɓ����{�Ŕ��W���܂����BBC500�N�����璆���k�����o�R���āA�V�����[���E�h���r�_���̘_�����̐i�����m���`����ė��āA�퐶�E�Õ����オ�`������܂����B���̌�ɁA�����E�E�������Ɏp��ς����A�[���A�n�̘_�������`����ė��ߎ���ɓ���܂����B

�@�l���̏��Ȃ��������{�����̑嗤�v���[�g��ɑ嗤�������瑽���̐l�X���n�����A���{�×��̑����m���}���ɕ��͒m�ɒu�������A���n���ŕ������J�Ԃ��܂����B���ߐ�[���ƂƂ������\]����������悤�Ƃ��鎞���ɁA���̘_�����Ƀu���[�L���|���悤�Ƃ����̂��A�q�B�V�c�̓��̐ݒu(AD577)�ł���܂��B�������A���̌�����N�������o�R�������ؕ���[�A�[���A�n�̐������E�_����]�̗����ɂ���āA���{�����̘_�����͋ɓx�ɐi��[���P�E�V���E����������]�܂����B���̗��j�̑傫�ȗ���̕ω����h�������̂�����@���ɂ���֓��ł̓��_�̍č\�z(AD932)�ł���A���R�G�d[����̕�]�̈�̒J�̐�(AD1184)�ɂ������w�̊���������m�̌̋��E��֓��ɓ��_���ێ����悤�Ƃ���g���K�[�I�����ł���܂��B���̘_�������h������S�́A�u���̂̂ӂ̓��v[�{�{�����ȍ~�̐E�ƓI�_���I�ȕ��m���Ƃ͕ʎ�]��M��Ⓦ���m�̐��_��Ղ��`�����Ă��܂������A���q���{�ȍ~�̑̐����_�����ɌX�������̂ł��������߂ɁA���͐�t���E�ߐ{���ƘA�g���āA���q���{�ɑ��Ėʏ]���w�I�ȍs������葱���܂����B���q����Ȍ�̓�֓��́A���Ɖ����ꂽ���m�Ƃ����`�Ř_�������i��ŁA�����m�̈ێ���ڎw�����́A�ŖS�̋��n�����x���o�����܂����B�퍑���㖖�A���ƕ��m�̓T�^�I���݂ł�������k���̎x�z�ɑ��ẮA���͓����œG�����ɕ�����đΉ�������Ȃ��Ȃ�܂����B���̌�̍X�ɘ_�����̐i�L�b�G�g����̏��قɑ��āA24����`�͑��B�̎R�ɓ����Đ�l�ɂȂ����Ə̂��āA���Ȃ̘_������������Ă��܂��B�����̎����ʂ��Ă̑����m�ێ��̎Љ���́A�W���Ǝ��@���J�����Đl�X�̐����̈��J��ڎw���Ă��܂����B����͑�敧���̗����s�ŗ��ł����ꂽ���_�ł��B���܂Ƃ��Ă̐l�Ԃ̑����̏W�܂肪�A���f�Ŋy�������X���d�˂��Ԃ��A�l�Ԃ̑��݂ɂƂ��čł���ȉc�ׂł���Ƃ��Ă��܂��B����͓ꕶ��W���̐S�ł���A�����{�l�̐��_�ł���܂��B���_�Ƃ��ẮA���_�����ɌX���Ă�����̂̑�敧���̗͂���Ȃ���A����ɑΉ��o���Ȃ��������Ƃ������Ă��܂��B

�@�퍑���㖖���Ȃ��āA�����ɂ������t���̎x�z�������A���_�̈ێ����t���̗͂ɗ��邱�Ƃ��o���Ȃ��Ȃ��āA���_�̔��˂̒n�E�L�ؑ�����̎��͂ŊJ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�܂����B�������A�K���ɂ����얋�{�͌��O��̎x�z�@�\�ł���V�̂Ƃ��ēL�ؑ����Ǘ��������߂ɁA�����I�Ȏ������s�����Ƃ��o���܂����B�L���Ȋ��������̊J��ɍۂ��Ă��A���{�������\�ʂɂ͗������A�]�˂̐V�����͓��̗~�]�𗘗p���Ă��܂��B�J��i�����Ĕޓ��̗~�]�̍s���l�܂�����āA���͊J��n�O�̓`���̓y�n�p���āA�S�Ε�����O���ƕ������J�����Ė��͑��̊�b�����܂����B���_�݂̍���Ƃ��ďd�v�ȓ_�́A�]�ˎ����ʂ��ď\��l�̓��傪��サ�Ă��܂����A�N��l�Ƃ��Ė��哙�̑̐����̖�E�ɏA���Ă��Ȃ����Ƃł��B���j�w�҂̕��X�́A���̏�Ԃ�喼��ƕ\�����Ă��܂����B�����l�Ԃ̐��_�Ƃ��āA���Ƃ����x�z�̐�[�_����]���h�����ė����j�����𖾏o���Ȃ��܂܂ɁA����炵���P�ꂪ���Ă͂߂Ă��邱�Ƃ𒍈ӂ���ƁA���_�Ƃ����X�ɂ����܂��ȕ\���ɑウ���܂����B���l�ɐl�ʒ��ɂ�����͋L�ڂ��Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Ă����悤�ł��B����̎���������A���{�̕��y�̌�肩���Ă��鑸���l�Ԃ݂̍��[�����m]�����������[���ǂ݉����Ăق������̂ł��B

�@���̂悤�ɁA���{�ł́A�k�ăv���[�g��[�����{]�Ől�ނ̌×��̂����ċ��ɓI���l�ł��鑍���m�������Ă��܂����B��2500�N�O������́A�嗤�v���[�g��[�����{]�ɑ嗤���璆���E�����Ő��܂ꂽ�������������Ĕɉh���A����Ɏ���܂őS�y���s�����Ă��܂��B����ł��A���q���ォ��]�ˎ���܂ł́A�����m�Ɍh�ӂ��������������Ă��܂����B���D�̗��q��A�_�����̋������������������m���璼�����A���B�˂��n�߂Ƃ������͒m�̑f�{�ɕx�ފ����͂��A�x�z�̐����\�z���܂����B�������ォ��S�����Ƃ��Ę_�������h�����āA�c�X�Ɣ|���Ă��������{�̕x���A�����ېV�Ƃ����L���X�g�����{��`��M����n�̐l�X�����D���āA�ߑ㍑�ƂƂ����_������S���ɐZ�������܂����B�����̎��D�����E�ɒB����ƁA�����̐A���n��`��^���đ嗤�̕x�����D����푈���s���Ď��s���Ă��܂��܂����B�������A�s�퍑���{�́A�K���s�K�����N�푈�ƃx�g�i���푈�̓����̉��b���āA���E���̌o�ϑ卑�Ƃ������e��͂ނ��ƂɂȂ�܂����B�����Ƃ������̂́A���\�|�^�~�A�E�G�W�v�g����n�܂��āA�S�Ă���������Ƃ����h���ɂ���܂��B�A�����J�𒆐S�Ƃ����������{��`�����⒆���̋��Y��`��������������h���ɂ���A�����ɎЉ�̏����Œ����������n�߂Ă��܂��B���ً̋}���Ԃ�����邽�߂ɁA�ŋ߂̓O���[�o������G�R��W�Ԃ��đ�ʏ���Љ�̍Đ�������Ă��܂��B�������A����炪�l�ގЉ�̑����ɑ��錀��łȂ����Ƃ��A�Љ�w�҂���w�҂Ɍ����Ă��炢�������̂ł��B

�@�������{��`�Ƃ������x�Ș_�����̌̋��́A���݁A�����������푈���s���Ă��钆����A�t�K�j�X�^���ł���܂��B���̒n�̃Z���n�ƃA�[���A�n�̐l�X�̎v�z�������ƂȂ��Ă��܂��B���̒n��̕��y�͓���A�W�A�E�����X�[���n��̕��y�Ƃ͑ɂ̐����������Ă��܂��B���̏z�G�l���M�[�̉��b�����Ȃ��A���X�̑��_���Љ�̉��ł́A�˔\�������Đ��܂ꂽ�l�X�̗~�]�������Ƃ��o���܂���ł����B���̂��߂ɁA���n�[�E�F�[��A�t���E�}�Y�_�[��u���t�}���Ƃ����ō��_��L����@�������܂�܂����B�����̏@���Љ�ł́A�_�E�ҏW�c�����҂ɂ͗����o���Ȃ��悤�ȕ��G��������V��҂ݏo�����Ƃɂ���āA���̒n�ʂ�ۂ��Ă��܂��B���̂��߂ɔޓ��̎Љ�ł͊K�����ʂ��K�v�s���ȗv�f�ƂȂ��Ă��āA�I���v�z��J�[�X�g���x�͂��̓T�^�I�Ȃ��̂Ƃ��đ��݂��Ă��܂��B���̘_�����̋����o���������̉h�����n��̓����ŁA���̏z�G�l���M�[�̌b�܂ꂽ�n��ň�����߉ނ��A�o�������v�z�̘_�������h���������m��������邱�Ƃɂ���āA���������܂�܂����B�����́A�o�������Ɠ��l�ɘ_�����̍����]���A�X�^�[���̉h�����y���V���̓����ŁA���̏z�G�l���M�[�̔�r�I�b�܂ꂽ�n��ɓ`�����āA���̑����m���]���A�X�^�[���I�_�����ōďC�����邱�Ƃɂ���āA��敧��[�����s�E��]�Ƃ��Đ��܂�ς��A�p���e�B�A�E�\�O�h���̐���l�ɂ���Ē����ɓ`�����܂����B���̂��߂ɁA�A�[���A�l�̃~�X���_������ɕ�����ӕ��ƂȂ�A�]���A�X�^�[�̃t�����V�c��M��᱗��~�ƂȂ��ē��`���āA���{�×��̐��_����荞��ŁA�u���؍��y���F�����v�̕��������܂�܂����B

�@���E�e�n�ő����̐_�X��M���Ă����Ί펞�ォ����펞��ւƔ��W�������ɁA���V�A�̓쑤�ʼn����z[�~�X��]�Ɛ�[���@���i]�𒆐S�Ƃ����K���I�_�i������A���̐_���K���ɑ����Ă����]���A�X�^�[(BC1500�N�O��)�ɂ���āA�A�t���E�}�Y�_�[�𒆐S�Ƃ����]���A�X�^�[��������܂����B���O�サ�āA���\�|�^�~�A�����̉h�����n�тł̓��n�E�G�̐_�i������A�O13���I�̃��[�Z�̏o�G�W�v�g�E�o�r�����ߎ�(BC587�]538)�E���_���푈(AD66�]70)�̍����̌��ʂƂ��Ĉ�_���ւƘ_�������i�݂܂����B�܂��A�M���V���ł́A�\�N���e�X�E�v���g���E�A���X�g�e���X���ɂ���ēN�w(BC469-322)���������A�A���N�T���h���X�剤(BC356�]323�N)�̓����ɂ���āA���̎v�z���]���A�X�^�[���E�o���������̌̒n�ɂ܂ʼne����^���邱�ƂƂȂ�܂����B��敧���̐����ɂ́A���̂悤�ɍł��_�����̍����A�[���A�̎v�z�����낢��Ȍ`������ĉe����^���Ă��܂��̂ŁA���Ƃ̐������Ř_���������]���Ă������{�Љ�ɂ͐Z�����Ղ������ƌ����܂��B�������A�����m�Ɉ�܂�Ă����{�l�̑����́A�S�̐[�w�ŕ�����Ȃ��������Ă��܂����B���̋߂悤�Ƃ��鎎�݂��A�q�B�V�c�̓��̐ݒu(AD577)�ł���A�����s�䓙�ɂ���_���I���{�_��[���͒m]�ƓV�c��[���͒m�Ɋ�b��u���������m]�Ƃ�����ɍ\���̍\�z�ł���܂��B�n�����ė����l�X�̘_�����ł͕߂�����Ȃ��ꕶ���_��߂�������B�����ɐ����ȉ��l�����o�����̂��A��V�˕s�䓙�̓V�c��ł���ƍl���܂��B���̑����m�ƕ��͒m�Ƃ̊Ԃ̗h�炬�̈��Ƃ��ẮA����ƍN�ƕ����@�������l�Ƃ̊Ԃ̐S�̗h�炬������܂��B�������Ƃ���25��}���������@���ɑ����đΏ����������d�v���ƍl���܂����A��ϕ��G�ł��̂ŕʂɋ@��ɏq�ׂ܂��B

�@�^��p�U�����s��ꂽ���A���͍���q���n�̌��݂ɋ��͂��邱�Ƃ��C�R�̊W�҂�����X�ɗv������A����͑S���Y���������Ƃ��Ӗ����Ă����̂Ŏ��g�͏��C�ł͂���܂���ł������A�c�̔ȑ��������Ă����l�X���珕����v������āA�������������ƌ���Ă��܂����B�s����ӎ����Ă������́A���_�̐^�������{�l�{���̐��_�����g�ŒT��]�T�𗧏�㎸�������߂ɁA��������ɑ����Ă��܂����B��R�̎U����A�x���N�\���̎��Ԙ_�ɂ��ĈËL���Ă���Ėڟ��̏����̂�������p���Đ����������A���ɂ͓V��q��̖��d�~�ς��J�����̂悤�Ɏ��̓��Ɍ��|���Ă��܂����B5�Β��x�̎��ɗ����o�������Ȃ��A�ӂ�̌i�F�����Ȃ��畷�������Ă��܂������A���d�~�ς��Ă鎞�́A�ǂ����Ă����܂œ���_���Ȃ���ΐl�������Ȃ��̂��낤���A����ł͍��m��厛�@�͐��܂�邾�낤���A���s���l�B�ɖڂ̋P����^������̂��낤���Ǝv�����肵�Ă��܂����B���ɂ��Ďv���A�A�[���A�l���̑n�������_�����́A�X�Ȃ鍂�x�Ș_�����ݑ����邱�Ƃɂ���āA���l������Ƃ���鐫�������邽�߂ł��B

�@���̂悤�ɁA�T���I���ȗ����{�̌×��̑����m�����ꂩ��ώ������ė��Ă�����̂́A�����E�E�������̎p���肽�Z���E�A�[���A�n�̕��͒m�ł���܂��B���̕��͒m�̑�\�́A�]���A�X�^�[���E���n�E�G���E�o���������E�M���V���N�w�ł���܂��B�����̐��_�̓����́A�푈�̒��Ő��܂ꂽ�v�z�ŁA�푈�Ƃ�����ō��x�ɔM����ꂽ���܂Ƃ��Ă̖����̐l�Ԃ��������邱�Ƃɂ���āA�P���͕ʂƂ��đ��ʂȉ��l���n������邱�Ƃ����p����Ă��܂��B���G��������܂��A�����̐��_�̔��˒n�ł́A�����R�n����q���o�ꂵ�āA���Ղ����B���āA�����ł������̐l�Ԃ���������@����܂�A���x�ȕ������n�o����܂����B�����ł͉�[���l]�E�u[��]�E���E�`�ƑS�Ẳ������A�R�n����Ղ���b�Ƃ��Đ�������a�����Ă��܂��B���{�ł��A�T���I���ɔn���ړ�����Ċ��ɓ����@�\���a�����A�Q�n�̖��̂��c���Ă��邱�Ƃ����������ʂ�A�֓�����k���Ɏx�z�̐����y��ŗ��܂����B

�@���̃Z���E�A�[���A�n�̘_�����̖���ł���A�����J���\�Ƃ��鐼�������ƒ����𒆐S�Ƃ��鋤�Y�}�������A���݂͑S�l�ނ��x�z���Ă��܂��B�����j������Ζ��炩�Ȃ悤�ɁA�ŖS���Ȃ����������͑��݂��܂���B�����̒��ɐ����Ă���l�ɂ͌��邱�Ƃ��o���Ȃ����̂ł����A�����̌��Ƃł������܂����A���㎑�{��`�Љ����������Ē��߂܂��ƁA����Љ�͐l�ނ̎g���◝�z[���^]�ւ̐v�}���������ɁA������݉_�ɃG�l���M�[�̑��D���J��Ԃ��Ă��܂��B�G�l���M�[�͎g�p����ʂɔ�Ⴕ�Ă��̋�Ԃ��J�����A���ǂ͂��̍��y���敾���Ă��܂��܂��B���݂̖�R��_���̎��R���₻���ɏZ�ސl�Ԃ̊��C���A��O�̂���Ɣ�r���Č���Έ�ڗđR�ł��B

�@���㕶���̌���̓Z���E�A�[���A�n�̐��_�ł���܂����A�ޓ��̐��_�͐킢�̒��Ő��܂�Ă��܂��B���̌����́A�l�ޔ��˂̒n�A�t���J���烆�[���V�A�嗤�ɐl�ނ̑c�悪�Ԍ��I�ɐi�o����ۂ̏o���Ɉʒu���Ă������߂ɁA�����̐₦�Ȃ��Љ�p�����đ��݂��Ă������Ƃɂ���Ă��܂��B�_�����ɐ�����l�X�̉��l�̑n���ɂ́A���܂Ƃ��Ă̐l�ԓ��m�̌����������̋@��K�v�s���ł����āA�킢�͂��̍ō��̏�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�������A�킢�͑����̐��Ȃ��l�B�̋]���ɂ���Đ���������̂ł��B�킢[���a�Ƃ����n�b�s�𒅂��o�ς�w����܂߂�]���Ȃ킿�����́A�Љ�̍��ʂ���ՂƂ��Đ������Ă��܂��B�C���h�̃J�[�X�g���x�͂��̓T�^�ł��B�C���h�E�A�[���A�̐��T�}�n�[�o�[���^6���o�K���@�b�g�E�M�[�^�[�����܂��ƁA��҃N���V���i�����ō��_���B�V���k���킢���}�����q�A���W���i�Ɂu�s�ׂ̕���(�z�E�e�L)=���S�Ő������킢�v���s���A�^���̃A�[�g�}���ɒB���A�u���t�}���ƈ�̉�����悤�ɐ����Ă��܂��B����̓J�[�X�g���x�̏�ʓ�K���̒��Ő������闝�_�ŁA���R���̒��̐l�ޑS�̂ɂƂ��Ă͐������Ȃ����̂ł��B�����͂��̘_�����̌��E��₤���߂ɐ��܂�܂������A���`���ă]���A�X�^�[����M���V���N�w�̘_�����̉e������敧���ɔ��W���āA�����E���{�ɓn�����Ă��܂��̂ŁA�_���������܂��������ƂȂ��Ă��܂��B���̂��߁A�Ã����S���C�h�̑����m���h���Ă��钆������{�ŁA�p���^�����N����܂����B�����N�̃X�P�[���Ől�ގj�߂�ƁA�������������Ă��猻��܂ł̘_�����̗��j�́A�ߓn���̕����ƌ����܂��B�p���^���Ƃ܂ł͌��������܂��A�q�B�V�c�̓��̐ݒu�́A�����ɐ��]����Ă��Ȃ��A��菃���ȓ��{�̐S���A���������낤�Ƃ��Ă��鑍���m�𗯂߂Ēu�����Ƃ����w�͂ł���܂��B

�@�V�q�́u��P�̐��v�ł͍ō��̓��͑��𗘂��邱�ƂƂ����A��敧���ł������s�Ƃ��đ���Ă��܂��B����͕��͒m�̋��ɂ̔��B�i�K�́A���{��`�̊C�̒��ɂ���̂Ō����Ȃ����Ƃł����A�����͐l�ԑ��݂̍��{�@�\�ŁA�V�q���敧�����ǂ������Ă��邩�͖��ł͂���܂���B�ꕶ��W������́A���̐l�ԑ��݂̍��{�@�\�̑�����n��ɕ\���������̂ł��B�����́A���{�l�ŗL�̐��_�ł͂Ȃ��S�l�ނ̊�{���_�ł����A�A�W�A�嗤���암����{�ɏZ�ސl�X�ɋ��������̂́A�l�ނ̔��˒n���牓�������̍�������z���Ă��邱�ƂƁA���̏z�G�l���M�[���L�x�Ȃ��Ƃɂ���Ă��܂��B�����Љ�ł́A�d���͖��_��Ή��̂��߂ł͂Ȃ��A�����̓���ςݏd�˂邽�߂ɍs���悤�ɂȂ�܂��B���̂��߂ɂ́A�����ς����ꂩ��ς���K�v������܂��B

�@���_���p������Љ���̊�{�́A�l�����x�̒Ⴉ��������ł͎R�т̍Đ���[���̏z�G�l���M�[]��p�����_���W���̊J���ł����B���̊J����ʂ��Č�̎���ɗ����s�ƌĂ�鐸�_������A���̏W���̊���������������Č��߂邱�Ƃ��A�l�Ԃ̍ō��̔����ł���A���_�̔��I�ł���A�����s�䓙���n�o�����V�c��ł���ƍl���Ă��܂��B�u���E�Ɋ����鍑���F���N�ی����x�v����{�Љ�ɒ蒅�������̂͒��N�푈�̓����ɂ����{�o�ς̕����ɂ��邱�Ƃ͔ے�o���܂���B����ȑO�ɂ��A���̐��x�̊�b�ƂȂ����w�͂͑S���ɂ������悤�ł��B���̈����A�����m�푈���̓��_�̗����s�Ƃ��Ă̕��̊����̒��Ɍ��낱�Ƃ��o���܂��B�y���̕�������C�R�q���n���݂Ⓖ�����ȕ��m�B�̊����̗����瑧�Ղ��ė������N�ی����x�̐������A�L���ɗ����ĊȒP�ɋL���܂��B�@

�@1931�N[���a6�N]:�u�����̐��_�v�Ƃ����_���ŁA�_���n�тɂ����閳����å���祏����̒n�ʌ�������

�@1938�N[���a13�N]�F�����Ȕ����A�������N�ی��@���z�������Ƒ������@���z

�@1939�N[���a14�N]�F�m�����n�������A�č��z�������K�����z�A�����C�R��s��[�����嗤����ւ̃p�C���b�g�̗{��]

�@1941�N[���a16�N]�F�^��p�U��

�@1942�N[���a17�N]:�����C�R��s��͑�{�c�����̑��q��͑����������鍁��C�R�q���n�ɏ��i[�����m�푈�̕\�����]�A���Ƃ̗��̔_�n�����n�����p�̐ԓy�E�����E�d�����[�g����邱�Ƃɂ���āA�������N�ی����x�̎����̏�Q����菜���c���q�E�����E�L�b�E���쓙�̐�������̕s���s���̋�������邱�Ƃɂ�闘���s�̎���=���_

�@1943�N[���a18�N]:�Ï鑺�������N�ی��g���̑g�D���A����ψ���̕���

�@1946�N[���a21�N]:�푈���͎҂Ƃ��Č��E��Ǖ����ꂽ

�@ �Ï鑺�������N�ی��g��[���a23�N]�@�@

�Ï鑺�������N�ی��g��[���a23�N]�@�@ ����ψ���[���a21�N]

����ψ���[���a21�N]

[���a28�N]

�@1950�N[���a25�N]:���N�푈�u���c�N���������i�C

�@1986�N[���a61�N]:���͊��̒ɂ݂�ς��āA�J���ɐS���𒍂������N�ی����x���狗��������āA��\��̐l������܂����B�Ŋ��͏\�������ɌJ��Ԃ����@�̊��߂ɁA��������s���ƌJ��Ԃ������Ă��܂������A���̉����̐����������Ȃ��Ȃ����̂��m�F���ċ~�}�Ԃ��Ăт܂����B���Ԃ���S�˂ŒS���o����āA�O��̉��ɏ����čs������������Ȃ���A�Ȃ����H���ɗh��Ă͕Ԃ������̔g�̏������ė������镃�̎p���]���ɕ�����ŗ��܂����B�W�����E�W�I���́u��A�����l�v�̂悤�Ȋ���ɐZ��܂����B�u���̂̂�����m��v����{���O�Ƃ��č������N�ی����x�̎����ɓw�߂��҂��A�������g�͂��̐��x������Đ����Ƃ����u���̂̂�����m��v�����߂��l�Ԃ炵���Ŋ��ł����B���������s��ی������߂Ă���ꂽ�{�c�ێO���������݂ɖK�ꂽ�ۂɁA�u�����ɂ����x�̏d�v���͗����o�������A���̍��͐펞���ň�҂ɂ���������҂����āA�������H�ɂ��������̂Ȃ��_���n�тŕی��������邱�Ƃ͕s�\���Ǝv���Ă����v�Ƙb���Ă��܂����B�J��Ԃ��������������̒��ł̐l���ł��������߂��A��͎q���B���W�߂ăA���^�[���X�E�X�s�J�E�J�V�I�y�A���̐��X���w�����Ȃ��瓾�ӂȁu���F�����v�����Ă��܂����B���̎����ɏ������Ă����S�Ă̓��{����S�C�͊�n���݂�ی����x�̎��Ǝ����Ƃ��邽�߂ɐl��ɓn���Ă��܂��܂������A�ߑ��Ă̒��ɉ����ƒZ�e�������c����Ă��܂����B��K�֏オ���Ĕ邩�ɂ��������x�ɁA�A�����J�R�͖̊C�ˌ��ɂ�葺�����ł���ۂ́A�Ⓦ���m�̖���Ƃ��Ă̊o�傪�`����ė��܂����B�s���A���{���̎w���w������푈�̐ӔC����炸�A���a�Ƃ����B�ꖪ�̗��Ő����c�蕜�����čs���p�����āA���͉�����Z�e��������A�펀�҂̑������J�ɒ����D�X��ɕς���Ă��܂����B

�@���_��1���N����ꕶ�̐��_�ł��̂ŁA���������\���ɂ͙��Ă��܂��A��肠�������̗���ł́u���̂̂�����m��v�Ƃ������_�����Љ�ɂǂ��K�����邩�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�A�����J�R[�j�~�b�c�C�R����]�̋�\�㗢�l�ւ̐N�U���ɂ���āA���ʂ��߂����Ƃ�m���Ă������߂ɁA�c���̎��𗤊C�R�̎{�݂⌒�N�ی����x�̌���ɋ@��邲�ƂɘA��o���Ă��܂����B�����ł̒m�������Ƃ́A���X�������鏔���̗���̒��ŁA���K�ȋ��\�����邩�ł���܂����B�Ⴆ�A��ɏq�ׂ܂����_���ł̕ی����̒������ł����A���͋͂��Ɏc���Ă��������̍��Y�����������K�ɕۊǂ��A���������̏W���Ńp���`�t�X�E�R�����E�ԗ����̔����̒m�点������ƁA�R�Ⓦ���̒m�l�𗊂��Ė��T���o���A�l���ق��Ė�𓌋��܂ōw���ɍs�����A��҂ɔz�z���Ă��܂����B���̑[�u�ɂ���āA�ی������x�����Ɩ���������Ƃ����\�b���ב��܂ł�����đg���̉^�c���i�ƁA���̎d���Ɍg������������N�ɋ����炦�܂����B�������A�����͕��ւ̐��E�̏o�����ł���܂����B�A�����J�̔����@B-29�̕ґ���1���b�̏����◃���P�����ėI�R�Ɣ�s����ٔ����������̒��ŁA�l�X�����N�����߂ďW���͂��ȋ@��𑨂��ẮA���̐l�B�ɖ��t�W�E���E�ו����̘b�����Ă��܂����B���̈�u�̕����̒��ɁA�l�Ԃ�������Ƃ������Ƃ̐^�����Ïk����A�u���̂̂�����m��v�Ƃ������_����������Ă��邱�ƒm�炳��܂����B���̂悤�Ȗ����̎d�����\�ɂ��������͂́A�œ��蓹��p���ĉA�ʼnƌv���x����������̐��_��[�ɓ��m�ցE�蔽�����̐��_]�ł���܂����B�b�͕ς��܂����A�c���͖����̍������Ɋw�Z��n��������A�ߗׂ̑��X�ɕ���[�I���K��]�������Ĕ_���̋���̕��y�ɓw�߂Ă��܂������A���̑c���50�l���̏���������g���g���ɂ��Ȃ���A���g�͓~�ł����܂𗚂��܂���ł����B�̂͒n�k���̉Б�Ƃ��āA�A�Q�O�ɂ��x���̓y�r�ɐ��𑫂��K��������A���ꂩ�璷���L����ꉮ�܂ŁA�������݂ɗ���c��̓S�r�̂����މ������̐Q���܂ŕ������ė��āA�u�����₽���낤�Ɂv�Ǝv���Ă��܂����B���̒m�����A���̓�l�͐��̈�ʂ̏���������悤�ȑ����i��g�ɒ��������Ƃ͈�x���������Ƃ�����܂���B���ْ̋��������n����S�N�E��N�ƈێ����邱�Ƃɂ���ď��߂ē��_���������邱�Ƃ��A���̉Ƃ̋��[��]��������̂ł��B���̐��_�I�ʒu���@�،o�ł����u�@�ʂɏZ���v�ɒʂ���̂ł��傤�B

�@���̋��\�Ƃ������Ƃ̏d�v�����X�ɍl���܂��B�����Ȋw�Ȃ��ďC�����F���}�ɂ��A�}�̏㕔�^�ɐl�̊G������܂��B���̐l�̊G�́A���B��l��l���n�߂Ƃ��Ă��ׂĂ̑��݂́A�F���ł̈ʒu���\����Ă��܂��B1�̑��݂ƃr�b�O�o���̎n�_��1�P�̑Ή��ŕ`���A���ꂼ�ꂪ�|���ւ��̂Ȃ�����[���؍��y���F����]�ł��邱�Ƃ������Ă��܂��B�l�̊G�̉����ɕ`����Ă��郍�[�\�N�̉��̂悤�ȗ��̌`��̊O���̕����������A���̐l���m�o�\�ȉߋ��̋�Ԃł��邱�Ƃ������Ă��܂��B���B�l�Ԃɂ́A�l�̊G���㑤�Ɉʒu���関���͑S���������A�������̌��݂������܂���B�����̎�̕��ł����A�ߋ��̂킸���ȕ��������������邱�Ƃ��o���Ȃ����Ƃ�������܂��B���B�͂悭��(�\��)�̌������ɖ������邱�Ƃ�����܂����A���ۂ́A��(�\��)�Ƃ����ߋ��̕\�ۂ̒��ɁA�����Ƃ��������������Ԃ����Ȃ̂ł��B�������邱�Ƃ́A�����o���ɗ��ł����ꂽ����ւ̐M���ɂ���Ă̂ݐ��藧���Ă��܂��B

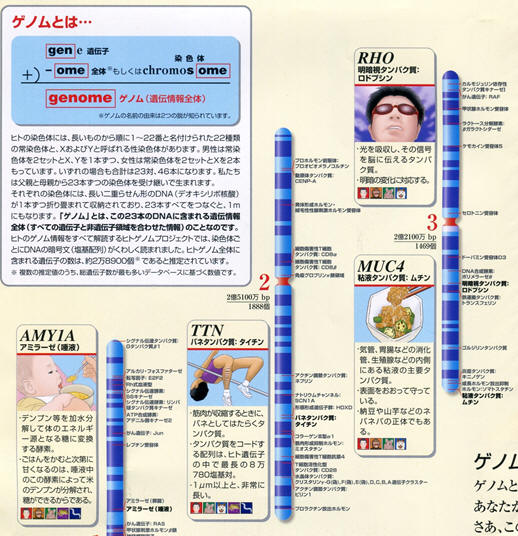

�q�g�Q�m���}�b�v�̈ꕔ

�q�g�Q�m���}�b�v�̈ꕔ

���������ȏȂ��ďC�����q�g�Q�m���}�b�v�ł́A137���N�̎��Ԃ̌o�߂̒��ŕ��G�Ɍ������ꂽ�F���ӎv���A�Q�m���Ƃ����`���Ŏ��B��l��l�ɏ������܂�A�����𐧌䂵�Ă��邱�Ƃ������Ă��܂��B���̖����}���F���̒��������ߋ��̏o�����̏W�ςɊ�Â�����ւ̐M���ɂ���Đ������Ă��܂��B�l�ނ̏ꍇ�͑��z�G�l���M�[�̎U��n�̒��Őg�̂̑S�Ă��\������Ă��āA���z�G�l���M�[�̉e���z���Ă���Ǝv����l�Ԃ̎v�l���A���z�G�l���M�[����ՂƂ��Ȃ���ΐ��藧���܂���B�F���⑾�z���ւ̐M���ɂ���ċ��\����Ă���l�Ԃ̎v�l�́A�����{��n�k��N���Ƃ̏o����̗\�z�����o�����ɂ���āA�V�������ۂ����X���X�Ƒn������邽�߂ɁA�s���Ɗ�]���b�������ɂ���������������Ă��܂��B���̂悤�Ȗ����̕s�m�萫�̂��߂ɁA�펞���ɕ��͗c���̎��ɓ��_��`����̂�����A���w�Z�̍Z��ŌR�l���W�߂ČP���������ۂɂ́A�����K���͂�t���ċ����Ԋ������m�̖��Ȃɍ��点�Ē��u�����A�P�����I���Ƃ����ɗ��R�ɏ����āA�P���Ƃ͑S���قȂ������e�̃x���O�\����Ėڟ��́u���v���A�S�������o���Ȃ��c���̎��ɘb�������Ă��܂����B���̍s�ׂ����x���J��Ԃ��Ă��邤���ɁA�����܂ߍZ��ɏW�܂��Ă���l�B�͂��ׂċ��\�̒��ɐ����Ă��āA����������h�̖̏��̋�Ԃ�}�C�N�������吺�Řb�������r�₦���u�ɁA�Z�ɂ̗������畷�����ė���g�E�g�E�g�E�g�E�Ƃ���⨂̉��ɁA�i�����Ɍq�����ȉ���������Ǝv���悤�ɂȂ�܂����B

�V�J�����ꂽ���ɂ́A��ނ̑S�������Ă��Ȃ��U��[�v���Z�{=�������M���V����]������āA��҂ɂ����҂ɂ��m�点��[��d�ӌ��@]�ɊJ�����ꂽ��ƋU����g�p���āA��̌����ڂ��m���߂܂��B��ʂɋU��̌��ʂ�3�����x����܂��̂ŁA�J�����ꂽ��ɋU�������ʂ��o�Ȃ��ƊJ�������~����邻���ł��B���̂悤�ɓ���ɂ̓v���Z�{���ʂ����݂��邽�߂ɁA�M���o����厡��ɏ��荇�����ꍇ�A������オ�邱�Ƃ�����܂��B�v���Z�{���ʂ͊��҂̎��R�����͂ƐS�����ʂŐ��܂�܂����A���m��w�ȊO�̋q�ϐ�����̂̋ߑ��w�ł͗]��d������Ă��Ȃ������ł��B���͒m�̔��B���Ă��Ȃ������]�ˎ���ȑO�̈�ẤA�m���▼�m�ɗ��������̂ł���A�ޓ��̎��{������Ï��u�͂قƂ�ǂ����̃v���Z�{���ʂ����҂������̂��Ɛ��肳��܂��B������N�ȏ�ɂ킽���ĊJ�����ė��������ɂ́A�ʐM�E��ÁE���瓙�̑����m����������Ђ����݂���Ă��܂��B�����̕��͒m���x�z�I�ƂȂ��������ېV�Ȍ�ł́A�c���̋���╃�̈�Â̕��y�Ƃ����悤�ɕ��͒m�I���x�ɕ��đ������J������悤�ɕω����Ă��܂��B���̎��ЁE�w�Z�E�f�Ï����́A�����{�݂������ɑ��݂��邱�Ƃ��ꎩ�̂��A�����̑����ɂƂ��Ă̓v���Z�{���ʂ��y�ڂ��Ă��܂����B�����̉��l�ςɐ��]����Ă��錻�݂̓��{�l�ɂ͗���������Ƃł����A�����ېV�Ȍ�̘_���I�E�o�ϓI�E�Ȋw�I�E�q�ϓI���̎v�l�ɂ�鐬�ʂ́A���X�ɑ����m�̗v�f������āA�Љ���ێ����邽�߂̕K�v�����͖������Ă��܂����A�l�ԎЉ�Ƃ��Ă̏\�������Ƃ͂Ȃ��Ă��܂���B�����{��k�Ђ́A�Љ�ɏd�w�I�ɐ��݂���v���Z�{����[���\��]���A���������[���l����悤�x�����Ă���悤�Ɏv���܂��B