日奉精神より見たノモンハン事件 HP

<張鼓峰事件>・・・ウラジオストクの西南120㌔を流れる豆満江の東岸で、日本[満州と朝鮮]とソ連の国境上に張鼓峰がありました。1938年[昭和13年]6月にスターリンの粛清を恐れたソ連の幹部保安員が軍の機密を携えて日本側に亡命し、7月にソ連軍は張鼓峰を占拠しました。7月20日、天皇が板垣に対して張鼓峰での反撃をしないように戒告したにもかかわらず、29日に関東軍は張鼓峰近くのソ連の別の拠点を攻撃するという名目で開戦し、戦線を拡大して一時的に張鼓峰を奪回しました。しかし、8月10日にソ連軍は日本軍の3~4倍の精鋭部隊を投入して勝利を収めました。日本軍は10日余りで撃退されて500人を超える死者を出しました。この時、ソ連の機械化された部隊の威力と優れた戦術を知らされたにもかかわらず、関東軍は敗戦の原因の分析を十分に行おうとしませんでした。[文明の内蔵する原罪です。福島原発事故も経済性を優先させた原因の究明を行えば、日本民族が衰退に向かっている現状を認識出来るでしょう]。 関東軍が張鼓峰事件の結果を謙虚に学習していれば、ノモンハンでの暴走や、海軍による真珠湾攻撃もなく、必然的に北方4島や竹島や尖閣や拉致の問題も起きていません。歴史にもしもは許されませんが、これら全ての出来事が、優秀と言われる日本の支配層の足跡であることが悲しいのであります。資本主義から抜け出すことは容易でありませんが、組織の性というものを深く考えなければ、人類に未来はありません。

<ノモンハン事件>・・・ソ連の傀儡政権であるモンゴルと日本の傀儡政権である満州との国境は、日本がハルハ河を主張し、ソ連は清朝が定めたブリヤート・モンゴルとハルハ・モンゴルの境界線であったハルハ河の東十数㌔のノモンハンを通る線を国境だと主張しました。1939年[昭和14年]には、関東軍は作戦命令[一時的にソ連領へ侵入可、自主的に国境線を認定可、積極果敢に行動し必勝を期す]を発令し、東京の陸軍参謀本部に対して新京の関東軍司令部は戦闘を自粛することは統帥上不可能として軍備を強化したとの同様に、出撃を控えるようにとの関東軍司令部の指示に対して、現場の小松原中将は統帥上不可能で出撃すると伝えました。5月28日には、創設されて間もないために対戦車砲を帯同していない関東軍23師団が、満州軍とモンゴル軍とが戦っている国境に到達しました。5月28日に山県武光大佐はハルハ河とホルステイン河の合流点を目指して南下しましたが、情報不足で敵はモンゴル軍だけではなくソ連軍も参戦していることを知らずにいました。5月29日に別動の東支隊がソ連軍の装甲部隊に殲滅させられ、約500名の死者を出しました。この敗戦の情報は関東軍内部で留められました。ソ連軍では6月6日にジューコフが司令官として着任して軍備が強化されました。6月26日に関東軍は参謀本部の許可を得ずに、モンゴル領内の二つのソ連軍基地を空襲しました。天皇は関東軍の越権行為を叱責しました。しかし、7月1日に関東軍はハルハ河を渡河し、5日にジューコフの戦車隊に追い返されて敗北しました。7月11日に山県大隊はハルハ河東岸を南下し、ソ連軍の砲撃を受けて戦闘が始まりました。日本軍は制空権を失っていたために気球を上げて応戦しましたが、機械化されたジューコフ軍に翻弄されました。日本の火砲の射程距離は5500m、ソ連の射程距離は19000mで、25日に日本は砲撃を中止せざるを得なくなりました。参謀本部と陸軍省はノモンハンを外交で解決することとしましたが、関東軍はそれを黙殺しました。

7月に大粛清で権力を握ったスターリンは、モンゴル国境の状態を脅威に感じて、8月16日にヒットラーとの間で不可侵条約について意見を一致させました。23日にドイツとの間で独ソ不可侵条約を結び、モンゴルと連携して日本との国境問題を軍事的に解決することにしました。これに先立ち、ソ連軍は戦闘機を始めとする強大な兵力を、ドイツの戦場からモンゴルの東国境へと移動させました。情報収集力に欠けていた日本軍は、強力化されたソ連軍の存在を知らずに、日本の主張する国境線のハルハ河を渡ってソ連軍の退路を断とうとしていました。

<宍倉徳一の兵役>・・・徳一は他人と争い事を起こすのを好まない性格で、徴兵検査に甲種合格した直後に、内地勤務にしてもらえないかと役場の戸籍係に相談しました。本人の希望が通る時代ではなく、関東軍独立守備歩兵第三大隊現役兵として昭和12年3月広島から大連に渡りました。6ヶ月の教育期間の後、遼寧省岫巖(シュウガン)の伊藤隊に属して満州鉄道の守備につき、近隣に住んでいた中国人に軍隊の古着等を与えて彼等の生活を支援していました。昭和14年7月22日に、日本最強の部隊であった市川国府台の野戦重砲兵第三旅団[2900名]がノモンハンに集結しました。徳一は8月1日に奉天で出陣の訓辞を受けて、歩兵第64連隊山県隊に合流するために、ハイラルからホロンバイル平原の湿地帯を、重さ約75㌔の背嚢を背負いトラックの轍の跡を辿って、3日3晩休まずに約200㎞の平原を歩いてノモンハンに到着しました[この地帯は世界でも有数の野草の繁茂する所で、夏にはワレモッコウ・野菊等の美しい花が咲き乱れる]。山県隊の守備範囲は横幅8㌔ほどの最前線で、ソ連軍が真正面の高台に見えました。土地は九十九里浜の砂地に似ていてソ連の砲弾が着弾する毎に壕は崩れてしまいました[1000㌔北西のバイカル湖の下にはコールド・プルームと呼ばれる地表プレートを地下深く引き落とす地点があり、それに引き寄せられて大興安嶺の西にあった海がホロンバイル平原として陸化した]。敵の陣地周辺には銅線が撒き散らされ草で覆ってあったために、銅線が戦車の車輪に巻付き、軍靴の鋲にも絡みついて幾度も動けなくなりました

[この銅線の散布はジューコフの発案で、実際は銅ではなく日本から輸入したピアノの弦用の鋼鉄線であった]

。動けなくなった日本軍を見てソ連兵は眼鏡付きの銃で正確に攻撃して来ました。日本軍には眼鏡付きの銃がないばかりでなく、殆どの銃は壊れていました。補充兵の中には銃の使い方さえも知らない者が多く、戦場が教育の場となりました。裸で榴弾砲やカノン砲に砲弾を装填している兵士に、何故発射しないのかを問うと、とても敵陣には届かず、かえってムクドリの大群のような敵機の来襲の目標になってしまうという返事がありました。

8月24日には陣地がソ連軍に包囲され、それからは毎晩、拡声器で降伏を勧告する日本語の放送が、ハルハ河畔の夜空に流れていました[ハルト・ゴル(ハルハ河)のゴルには中央という意味があって、遊牧民は河を中心に移動するために河が境界という考えはなかった]。日本語の放送に郷愁を駆り立てられて、天皇陛下万歳と叫んで壕を飛び出していった兵士もいたようです。25日17時過ぎに、機関銃中隊長が最後の挨拶に山県隊長のところに来ました。隊長は全員に一緒に突撃に加わるように指示しました。突撃隊と後方支援隊のニ隊に分かれ、徳一は突撃隊長に任命され、親友の鍔本龍雄

[神崎町出身]は支援射撃隊長となりました。すぐに白兵戦になって徳一は左胸部をロスケ(ロシア兵)の銃剣で刺されました。二度目に刺して来た剣を素手で掴んだ時に、ソ連の銃剣はペナペナだと感じましたが、前に倒れては心臓に刺さり死んでしまうと思い、そのまま仰向けに倒れて気を失ってしまいました。徳一はこの時の様子を、今でも良く覚えていると言います。仰向けに倒れた時は痛くも痒くもなく、花咲く野原を蝶のように心地よくフワフワと飛んでいる気持がしたと言います。暫らくして、射程距離約300㍍の擲弾筒(テキダントウ:口径10㎝、筒先から火薬と弾を詰める)十数挺で援護射撃をしていた支援隊は、前方の突撃隊が動かなくなったのに気付き、行って見ると突撃隊17名が全滅していました。鍔本が血を吹いている徳一を抱き起こすと、徳一は気を取り戻し、最初はロシア兵に抱えられたと思ったそうです。鍔本は着衣を破って止血処理をして、後方の衛生兵に渡し、前線に復帰すると、すぐに復讐戦に出て額に貫通弾を受けて死んでしまいました。ソ連軍に追われて逃走中の友兵が横たわっている鍔本を確認しましたが、敵軍の攻撃が激しく死体を後送することが出来ずにホロンバイル平原の土となってしまいました。

壕の中ではソ連軍の撒いたコレラ菌等の細菌に注意して、穴を掘って涌き水を利用していたが、それでも皆が血便に苦しんでいました[満州第731部隊がハルハ河に撒いた腸チフス菌であろう]。徳一は壕の中に横たえられ、他人に迷惑を掛けることになりましたが、その場から逃げることも出来ず、自決しようとしても武器は使い果たし何もありませんでした。壕の中での友兵の戦闘行動を眺めていると、子供の喧嘩みたいに見えました。砲弾が雨のように着弾し、その度に酸素がなくなり気を失ったので、着弾の回数を数えると一日に350回ほどでありました。29日朝3時に部隊は撤退することになり、担架に載せられて出発しました。ホルステイン河に差し掛かった頃に夜が明けて、ソ連兵が集結しているのが対岸に遠望され、山県隊長はそれを友軍であると誤認して軍旗を振らせました。突然一斉射撃を受けて戦闘体制に入り、徳一は幸いに隊長の近くにいたため事態の急変を知って、直ぐに担架を抜け出し、2㍍ほどのマコモの茂った河の中に隠れました。逃げ遅れた傷病兵達は、窪地に隠れていたソ連軍の戦車に轢かれてしまいました。この直後に山県隊長は自決しました。

ホルステイン河の中には日本兵14・5人が川面から首だけ出して隠れていました。ソ連軍の余裕でしょうか、川面への機銃掃射はありませんでした。夕闇になるのを待って、上流へと少しずつ移動しました。負傷している上に、飲まず食わずの日々が続いていたために、歩くことすらままならず這ったり転げたりしながら、ホルステイン河の川面の輝きを頼りに進みました。傷口には蛆がわき、泥水にまみれた重い毛布の下は褌一つの裸で、相変わらず血便が止まらず軍靴に流れ込んで滑って歩行は困難を極めました。一昼夜かかってノモンハンに到着し、駐留している救護班の人々の動きが見え出すと、一緒に辿り着いた仲間達が、極度の緊張感から開放されて、一人そしてまた一人と死んでしまいました[徳一は67年前のこの時の情景を未だに夢に見るという]。ノモンハンでは旭川第七師団の衛生兵や看護婦から手当てを受けました。突然、また戦場の喧騒に巻き込まれた気持になりました。31日早朝、トラックに積まれてハイラルに向かいました。途中の道ではノモンハンへ急ぐ兵士や荷物で混雑していました。

第一ハイラル病院に着くと、病棟から張り出された庇の下は、菰で包まれた死体が一杯で、その前の庭に筵が敷かれていて負傷者が横たわっていました。衛生兵が巡廻して来て、銅線に包帯を巻きつけた棒にヨードチンキを湿らせて傷口に押し込みゴシゴシと消毒しました。病名は「右上膊部貫通銃創兼砲弾破片創並左胸部白兵創兼左大腿部砲弾破片創」でありました。夕刻、列車に載せられ14~5時間をかけてチチハル病院に入り、その後は奉天陸軍病院・鉄嶺陸軍病院と転院して、ハイラルの原隊に11月に復帰しましたが、間もなく九州の都城に帰って3年の兵役を満了しました。

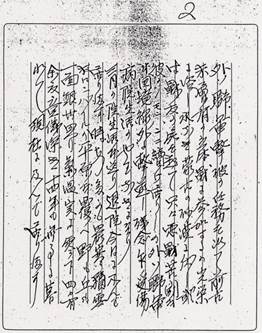

徳一がハイラルから当家に宛てた手紙等が数通保管されています。上司から戦況を書かないように注意され、検閲もされた手紙でありますが、今の若者にはとても書けない文章を達筆にしたためています。高等小学校教育を受けただけの人が、照明もない部屋で封筒と便箋をもらって、これほどの文章を書いたのです。満州に渡ってからの月給は7円で、そのほとんどを一人で農家を守っている母親に送っていました。大連で入院して困った時には、母親が鏑木―ハイラル経由で10円を直ぐに送って来たそうです。

≪宍倉氏がハイラルより当家37代平山忠義へ≫

≪手紙の要約…皇紀二千六百年[昭和15年1月21日]の新春を迎え、謹んで聖壽の無窮を賀し奉ります。不肖[私]ここに聖戦の一戦にとして、北満[北満州]の広野に東洋永遠の幸福を理想として、身命を奉げて国境線を駆逐致しております。…中略…昨年中頃に至り満州国境が風雲急を告げるや、外ソ連軍撃破の任務を以って、前古未曾有の空軍を加えた立体戦に参加する光栄に浴し、水なき蒙古の砂漠に伏し、あるは戦友の屍を超えて、只々悪戦苦闘をかのノモンハンに続けておりましが、外ソ連軍を国境線外に撃墜し、残念ながら受傷、病院生活のやむなきに至り、三カ月の院生活を送り退院、今日に及んでおります。時あたかも厳寒、積雪がホロンバイルの平原を覆い、野も丘も一面銀世界、気温実に零下四十有余度、意義深き十四年も無事に暮れて現在に及んでおります。…中略…軍命により賀儀をご遠慮申し上げました。尋常小学校生の慰問状により貴下のご様子を承りました。興安北省海拉爾大西部隊佐々木隊 宍倉徳一≫…忠義は私財を投じて国民健康保険制度の確立を目指していたところに、海軍より干潟飛行場の拡張への協力を要請されて悩んでいた時でありました。

<まとめ>・・・ホルステイン河の川上には、日本兵が駐在しているノモンハンがあるという情報を頼りに、必死に逃走する行程が最も大切な部分だと思います。一昼夜以上の逃避行の時の経過の中で、何を思い、何が憔悴しきった身体を引きずって前進させたかであります。戦闘は国家行為[虚構]でありますが、川に飛び込んだ瞬間からは個人の体力・意志・判断力に身を預けることになりました。徳一は自ら希望して入った軍隊ではなく、生命を落としかけた時代に言いたいこともあるのでしょうが、話がこのところに来ると、遠くの杉の梢を見上げて「ロスケがトドメを刺さなかったのは、彼も百姓の子であったのだろう」と笑っていました。私は小説家でも歴史家でもないので、徳一との時の共有が大切だと思い、更に深くは聞きませんでした。いつ会っても廊下に座布団も敷かずに正座してニコニコしながら話をする人です。今夏、60数年前に母親がノモンハンの息子の無事を祈りつつ耕していた畑で、落花生の草取りをしている徳一[引き揚げ時に子を失っている]を見た瞬間に「大地の子」という言葉が浮かんで来ました。

歩兵を主体とした関東軍は、ハルハ河の東側に陣地を確保しょうとしましたが、物資も豊富で機械化されたソ連軍の「縦深陣地」作戦によって、関東軍は旬日を待たずに粉砕され、約1万人の死亡者と1万人を超える負傷者を出しました。張鼓峰事件もノモンハン事件も所詮勝てない戦いであり、その後の戦いも全く勝算のない戦いばかりでありました。関東軍はこの事件後に組織が巨大化しています。戦争の是非は自明なことでありますが、戦争の裏で暗躍していた組織というものを解明しなければなりません。東日本大震災以前にも、東京電力が原子炉の事故をひた隠しにしていた事件が起り、打ち続く大組織の不祥事に、大蔵大臣は何故大きな組織ばかりに不祥事が起こるのかと嘆いていました。日本では中国の唐・宋・元・明・清王朝のような易姓革命は行われず、明治維新以後の薩長支配が統帥権の独立に変化し、敗戦後の今も底流で存続している政治体制下で、如何にして支配組織のコレストロールを削除するかが現代日本の最大の問題です。しかし、これは世界中が資本主義の毒牙に侵されている現代では解決が難しい命題で、人類が滅亡に瀕するまでこの道を走り続けるかもしれません。

ホルステイン河沿いに彼をノモンハンまで引きずった生命力は、徳一のDNAが環境との間で繰り返して来た感動の累積が導き出した力であります。祖母が「おはよう、こんばんは」と周囲の人々と繰り返し、また母も「おはよう、こんばんは」と繰り返したことが生命力の源泉となっているのです。この力を「時空の演出力、創発性」と呼び、これまで人類を支配して来た「暴力、経済力、知力」の上に置くべき、21世紀以降の人類にとって大切な精神性です。

松尾芭蕉の「道の辺の ムクゲは馬に 喰われけり」〔野ざらし紀行〕は、馬に食われてムクゲの花が消えた瞬間にムクゲの花の真の存在を見て、それを永遠の存在に高めています。芭蕉は宇宙の諸現象の変幻を風雅[俳諧]の種といい、変幻の一瞬を静止させる言葉を持っていた天才であります。一般の人々は、変幻の一瞬に感動しますがそれを表す言葉も意志も持っていませんし、「おはよう、こんばんは」の繰り返しの意味など考えません。しかし、この見過ごしの繰り返しが社会の徳性を涵養し、その社会の人々に生きる希望を与えて来たのであります。それがなければ、芭蕉の俳諧がこの社会で『不易流行』することはありえないのです。21世紀以降の人類の価値基準を、古代東アジア・太平洋モンゴロイド文化に求めようとする場合、この心的環境を出来るだけ古い時代まで遡って考えなければなりません。芭蕉より約500年前の西行の「願わくは 花の下にて 春しなん その如月の 望月のころ」[如月の望月=2月15日で釈迦の命日]は有名ですが、西行と言えば桜、桜と言えば西行と言われるほどに、桜によって自己の存在の永遠性を確保した人であります。この永遠性も一般の人々が桜を愛でる[無意識の繰り返し]から顕現されるのであります。桜の咲く枝先ではなくその下の空間では、咲き始めは陰気であって、散り出し花びらが上下左右に舞い出すと、急に空間が陽気に変わって人々の心を躍動させます。そして葉桜になると陰の陰を演出します。生きることの理想を、自分の心が最高の状態の中で死ぬことに置くならば、桜花の乱舞する如月の望月を希望して、その通りに死んでいった西行は、心によって自己の存在を包み込んだ人でありましょう。私は、スペインのギターリストYepesの「禁じられた遊び」を聞きながら、桜が散る庭を散歩することを習慣としていますが、雑踏の中に消えて行く少女の姿を追い求める少年の心が、見事に表現されます。

狩猟採取民から稲作農耕民へと発展した日本民族は、元来四季の変化に富む自然の中で穏やかな時の流れを楽しむ民族でありまして、小麦農耕や遊牧生活を通じて培われた武器や計略に価値を置く西欧民族には、戦場ではとても太刀打ち出来る素質を持っていません。ノモンハン事件は、弓馬の戦闘術に秀でたスキタイや、銃撃隊戦法に秀でたコサックの血を引いているソ連軍と正面衝突した戦いで、とても戦果は期待出来ず、ただ関東軍の組織拡大のための消耗戦[文明の持つ原罪]といわれても仕方がありません。今回、ノモンハン事件に参戦された宍倉徳一宅を訪問して、戦争の消耗品として戦場に散った多くの農民兵士の写真を拝見しながら、当時の経験を聞くうちに、遠き日に片田舎の人々が抱いていた悲しみが胸に沁み込んで来ました。

初秋の夕陽に包まれて徳一が落花生の草取りをしている背景には、遠く深く青空が関東平野の上を北西へと続いていました。この方向の約3000㌔先が満州とモンゴルの国境ノモンハンで、この人が66年前にソ連兵と戦っていた時には、母親が息子の無事を案じながら、同じようにこの畑で働いていたことが想像させられました。系図を調べると、徳一の祖父は西南の役(1877)の徴兵を避けるために、最後の関流和算家の一人と言われる戸村角兵衛と養子縁組しましたが、徳一の父親が宍倉に復姓しています。一族には長男の徴兵を避けるために自分は隠居して長男を戸主にした人もいます。叔母の夫は日露戦争(1904~5)で戦死いています。これほどまでに争いごとを好まない農家の一人息子が国家に徴兵されて、敵ソ連の将軍ジューコフが賞賛するほどの勇猛な大和魂を発揮し、白兵戦で瀕死の重傷を負い、敗戦時の苦難を乗り越えて帰農するまでの出来事を追ってみました。

平成15年4月に細川呉港の『ノモンハンの地平』を読みました。その中で「最近の世の中では、白黒しか見えていない人の方が声高に発言する。彼等の声が大きければ大きいほどカラー映像を見ている人は黙ってしまう。黙っていると多数決に負けてしまう。民主主義の原則は白黒なのだ。多数決絶対主義は衆愚政治になる」と述べている。関東軍の辻正信や現代の右傾化した支配層は、文明の避けられない原罪の虜になっています。