������[���q�s�C��R�������̑n��]�E�E�l�ލŌÂ̂����Ė����̐��_ HP

���͂��߂�

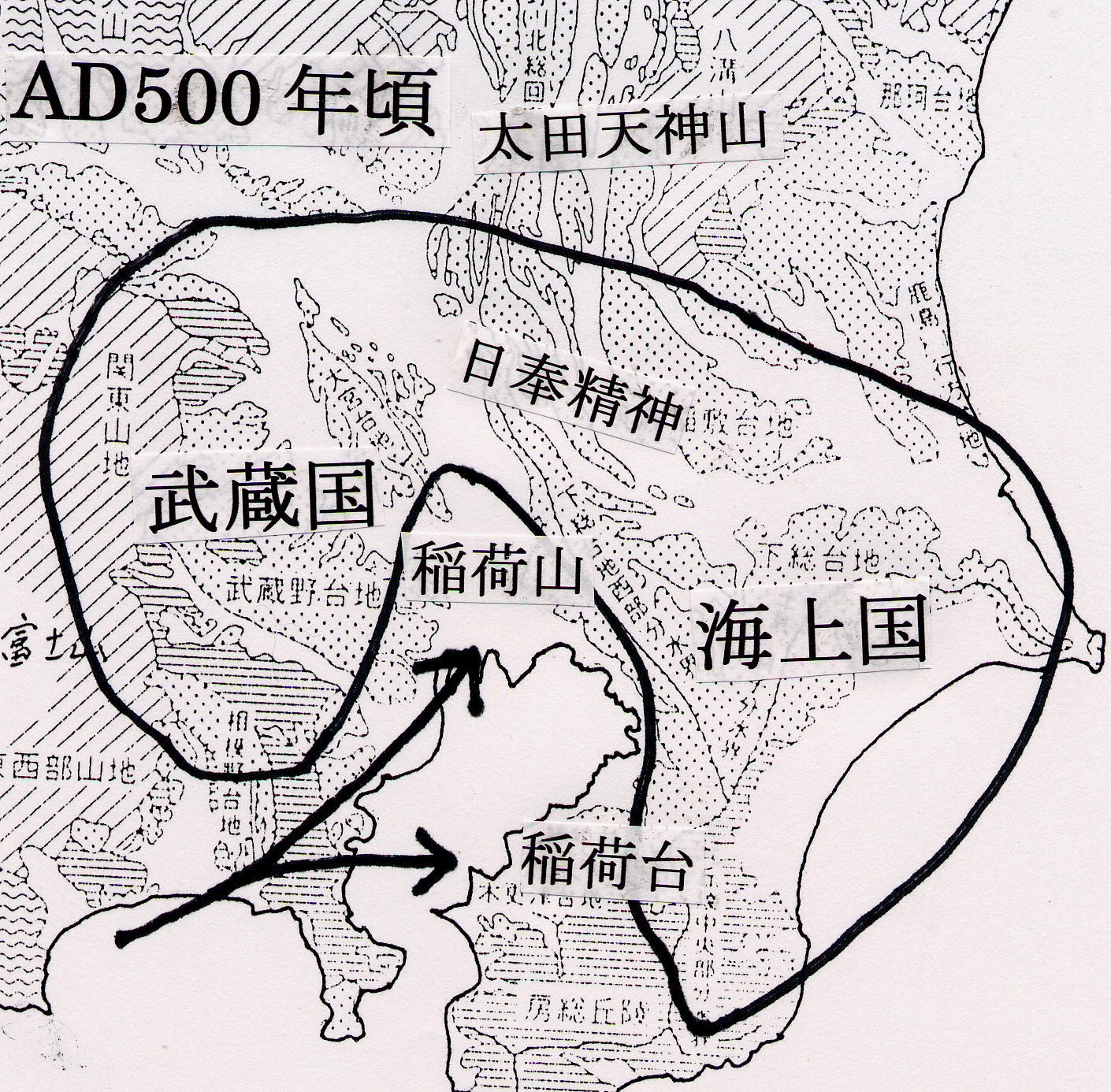

�@��4000���N�O�ɃC���h���嗤�����[���V�A�嗤�ɏՓ˂����e���ŁA�A�W�A�嗤�̓��[�ɂ������E�n�������L�����ē��{�C���a�����A��2500���N�O�ɃA�W�A�嗤�̈ꕔ�ł��������n�������m�ɋ���`[�����E�Δn���N�_�Ƃ����ω��J��]�œ����ɕ������܂����B�܂��A�n�������]�������ʂ鐯�X�⑾�z�������������ɏ��葱���Ă��邽�߂ɁA�n����̑����̐l�X�������������j��ʂ��ē����ւ̓��ꎝ�������Ă��܂��B���̂悤�ɁA�n�\�^����V�̉^�����猩�Ă��A���{�A���Ɋ֓��n���̕��y�͓����ւ̎w��������݂��Ă�����ٓ_�ł���܂��B

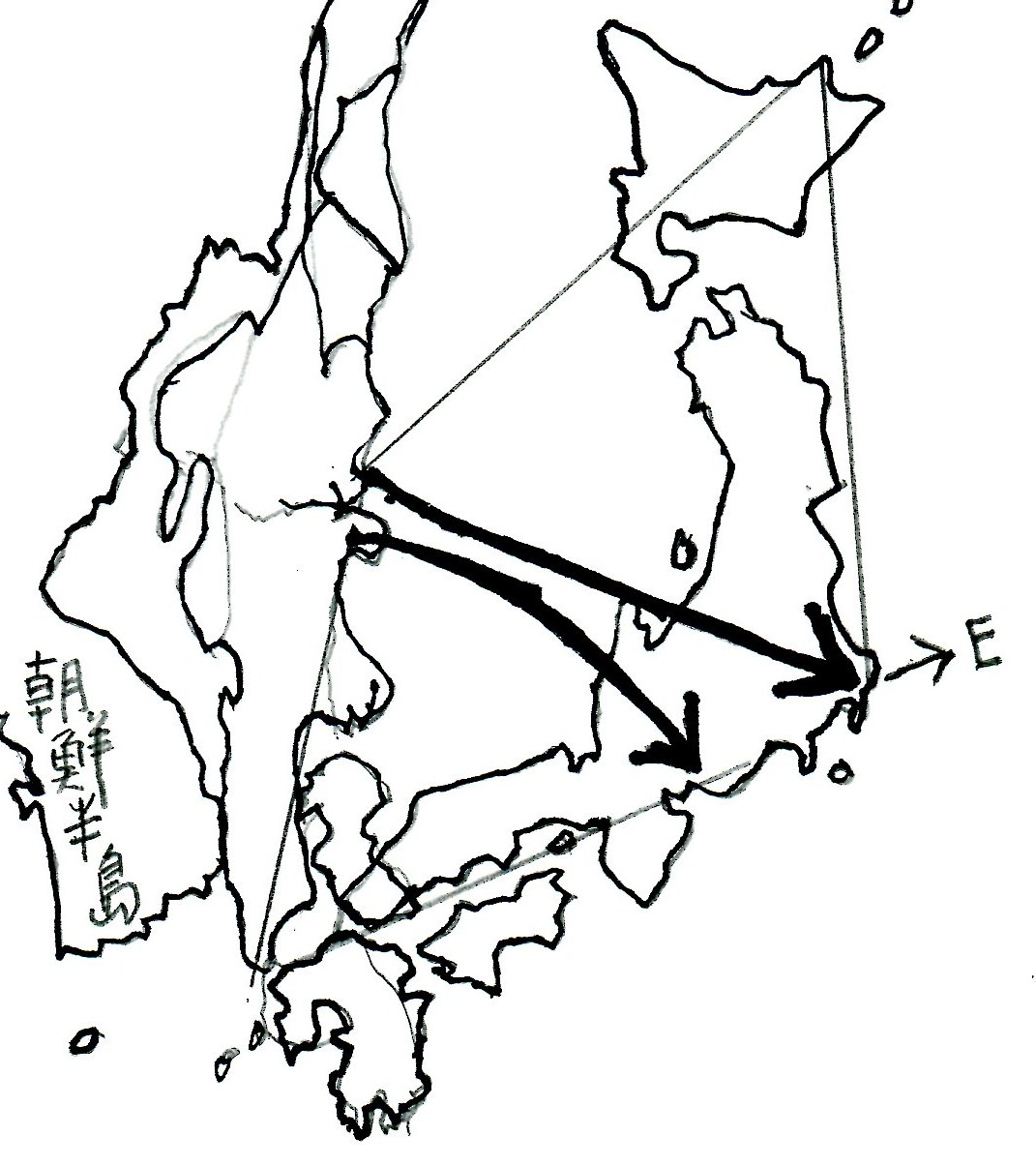

�嗤���瓌���֕���

�嗤���瓌���֕���

�@���̏�A�l�ނ̒a���E�l�Ԑ�[�����m]�̊m��[�N���}�j����]�E�_����[���͒m]�̊m��[�Z���E�A�[���A]�Ƃ����l�ނɂƂ��Ă̍ł��d�v�ȏo�������A���{���猩�ĉ������̉ʂĂŋN���������߂ɁA�����̏o�����̉e�������{�����Ċ֓��n���ɓ��B����܂łɂ́A�����̐l�Ԃ̔]�Ǝ��R�Ƃ̌��������Ď��̗����ʉ߂��āA�p�̎�ꂽ���₩�Ȑ��_�Ƃ��Ė������܂ꂽ���̂ƂȂ��ē��B���ؗ����Ă��܂��B�����암�̏����������ꑰ�̊肢������ĔD�w�ɓ����̗��z�������߂ė���������_�b������܂����A�����̘_�����Љ�̐��V�˃A�C���V���^�C���ł������A���{�K����I���ė����ہA���{�l�Ɉ��Ă����t�Łu�n����ɓ��{�����̂悤�ɁA����قǂ܂łɌ����œĎ��ȍ��������݂��Ă������Ƃ�m�������ƁE�E����قǂ܂łɏ��^�ȐS���̗ǂ������ɏo��������Ƃ͂Ȃ��B���̓_�ɂ��ē��{�����͉��B�Ɋ������Ȃ����Ƃ���]����v�Əq�ׂĂ��܂��B���͂���͂�m�͂�Ώd���ė����ߋ�5000�N�]�̐l�ޕ���[�_����]�ɓł���Ȃ��}�l�B���A���{�Ƃ����b�܂ꂽ���R�Ƃ̌����̒��ŁA���鎞�͗܂��܂����鎞�͊��삵�����X�̒~�ς������݁A���ꂩ��������ɐ�������ł��낤�l�X�̕������F��S�����m�̓��̉ʂĂɂׁ͍X�Ƃł͂��邪�h���Ă��܂��B

�@�l�ޒa����̖�100���N�Ԃ͑����m�̔��B�ŁA���̏W�ς��N���}�j�����̒m���ł���܂��B���̌�ɁA�����m�����B�����n��̒��S�n�ŃZ����A�[���A�Ƃ����l�X�ɂ���ĕ��͒m�����܂�܂����B���ꂪ�����܂Ŏw�����I�ɔ��B�𑱂��Ă��܂��B���̕��͒m�͍��ړI�Ŗ��m�Ș_����������Ă��邽�߂ɁA�`���C���h�I����[���́E���́E�m��]��a�������āA��s�̃N���}�j�����n�����m�𓌕��֓�����[�o�X�N�̏ꍇ�͐���]�Ɖ����o���C���ꂼ��̒n��Ŏl�啶����n�o���܂����B���̂��߁A�C���h�����E�~�����}�[�E�x�g�i���E�����암�E���{�ɏZ�ސl�X�A������X���_�����h����k�サ���Ã����S���C�h�̐S�ɂ́A�����ւ̓��ۂ���݂����������m�����J�Ƃ�������̉��ɐ����c���Ă��܂��B���̖��O�̑����m�܂薯�ԓ`����W���[�^�J[�{���]�����A��������̌���I�_�����̔��B�������_�Ő����ҏW���ꂽ�̂��߉ނ̕��m���ł���܂��B���̌�A��500�N�Ԃɂ킽���đ����̕��T�ҏW�W�c�̑m�B�̔]��ʉ߂��ĕҎ[���ꂽ�o�T�̍Ō�̕��Ɂu�ۖ��o�v��u��ʎ�o�v��u�@�،o�v�������āA�����V��̒q��(538-597)�͑����̌o�T�̒��Łu�@�،o�v���ł��D�ꂽ�o�T(�o��)�ł���Ƒ��сA������p�����Ő��́u�@�،o�v�����{�o�T�Ƃ��܂����B�Ő��̎v�z���p�����~�m�͖k�֓��̑����m[���_]���A�܂��A���@�͖[�������̑����m[���_]���A���ꂼ��ɕ����v�z�̒��ɕ�ۂ��ēV��@�Ɠ��@�@���J���܂����B���̃C���h����������{�܂ł̒n��̓N���}�j�������_�̖���Ƃ����Ã����S���C�h[�`���E�z�l]�̊����n��ŁA�����m�̕��[��E�V�ԉ��X�a�ɂ��ĘR�炳���E�}�i�E���_]�ł���܂��B

�@���q�s�j�ɂ��ƁA�w�Î��L�x�ł́u�V��䖽(������к�)�V�q����ǒ���(������)����p��(�ӳŶ�)�����V�c��v�ƁA�܂��w�����{�I�x�ɂ�4���I�̉��_�V�c�̎���V�����(������к�)�̎q�̌���ǒ����̖���̋v�s��(�·ɱ��)�������������Ƃ���A���̋v�s�́w�o�_�����n�}�x�̓V�������5����������(��·�к�)�ł���̂ŁA�������}�̑c����喾�_�@����5�㑷���R����G��[���Ƃ̑c]�͑��c���̖���ł���Ɛ��肵�A6���I�㔼�ɂͤ�q�B�剤�͑��c�{�ɕ�d�������݂��Ē����Ԓ���̎x�z���ɓ���Ȃ������S���̏o�_�n����[�N���}�j�����n�����m�ɍ��������_����]�����_���邱�Ƃɐ��������Ə�����Ă��܂��B�܂��A�ŋߊ��s���ꂽ�w��t���̗��j�x�ʎj�ҁ@���n�E�Ñ�T��764-767�łŁA���C�㍑�̐��͂�������[�L�\���Âɕ��z���A���̐�������ɂ͂��̒��S���L��[�L�،Õ��Q]�ɂ������Ɛ��肵�Ă��܂��B���̒n��͓������L����Ė����[���������C���Łu�o�T�̒��̉��l�ł���@�،o���ɂ���y���v�̍\�z��ڎw�����������Əd�Ȃ��Ă��܂��B���̐�������Ƃ��̖@�،o�̐^�������߂�����Ƃɂ͐�N���鎞�ԍ�������Ƃ������Ƃ́A�l�Ԑ��_�̊�b�\���ł��鑍���m�ւ̉�A�̔O�����̒n��̕��y�ɂ����Ĕ@���ɋ���ł��邩�������Ă��܂��B����Љ�͐��������̋ɓx�ɔ��B�����ߓn�������̒��ɂ����āA���͒m���������ɂ߂Ă��܂����A�����̊e����ɂ����Ė�ڐ��������s���l�܂��Ԃɂ���܂��B�������Ƃł͂��邪�����ɁA�Љ�̏����ő����m�ւ̉�A[���n�X�I�v�l��]�����߂��Ă��܂����A���ꂪ�Ȃ��Ɛl�ނ͖ŖS�Ɍ������ȊO�Ȃ���Ԃɂ܂łɕ��͒m���n���������Ďd�����Ă��܂��B

�L�A���C�㍑����H

�L�A���C�㍑����H

�@��ɍ\�����Ƃ��ē�֓��Ɏc�����Ă����N���}�j�����n�����m�́A���{���I�ɂ��ƕ����̗�(534)�Ɖ��C�㍑�������ɋz�����ꂽ����(577)�ƂŁA�_�����Љ�̒��ɏ�������^���ɂ���܂����B�������A����͂����ȒP�Ȍo�߂�H������ł͂Ȃ��A�܌o���m�E�����`�����̘_�����̐i�ގ���w�i�̒��A�c�@���Ñ剤�n�ߘ_����M��l�X�Ɉ͂܂�A���������g���剤�Ƃ����_�����̏ے��I�g���ɂ������q�B�剤���A���c�{�Ɉڂ��Ă܂ł��`���̖{���̐S�ł���N���}�j�����n�����m[���_]���z�����悤�Ƃ������Ƃɗ��j�̕��G��[�A���r�o�����X]������܂��B���̑剤�̖��͎���̒����̒��Ɉꎞ�������邱�ƂɂȂ��ł����A�V�������Ƃ�����ࣂ���Љ�̉A�Ō���������ς��������u�M�c�q�ƌ��m�V�c�̐S�ɢ���̣�Ƃ����`�őh�����܂����B���ꂪ�c�q���ɑ�\����閯�O�����̖G��̎�����}���āA�s�̉�̐��E�ł́u���̂̂����v�Ƃ��āA�����т��̐��E�ł́u���̂̂ӂ̓��v�Ƃ��ē��{�l�Ƃ��Ă̐S���`�����邱�ƂƂȂ�܂����B

���C�㍑/���_�̔��˒n

���C�㍑/���_�̔��˒n

1333�N�ȑO���ʍ��̒ʂ�ŁA�^���@�̎��@�̑n�݂������A�L�^�Ɏc���ׂ��`�������邪�A�����ł͏ȗ�����

�����E�œ��[�Ɉۖ��v�z�ɂ��@�،o�̓a���@[���͓��_�̓�����ɍ\��]

1333�N���F����喾�_13�㕽�R�G�M=���i[����]����[���R�R�����S�̒�q]�����@�v�z�ɂ����_�̋������邽�߂ɖ@���R��[����:1331]�Ɠ��֎�[�������s]��n���B���q�E�������R��ɏZ���Ă������A��������(1333�|1336)�O��̍���������ĉ����≪��ց�

���R3���čs�@���S(1356)

���R3���čs�@���S(1356) ��400�N��Ɂu�@���R�v�̊z����

��400�N��Ɂu�@���R�v�̊z����

�@�Ė����͈ȑO�������ꑰ�̐M�Ɛ����̋��_�ł������^���@���@����@�@�ɉ��@���āA��Ɍ��݂̈ʒu�Ɉڒz���܂����B���̎��͚≪��Ƃ̊W�ʼn��@�����z���ꂽ�Ɠ`������Ă��܂��B�������ɓ����s������̎s�ɑn�݂��ꂽ���֎�����ɐ�ŏĎ��������Ƃ��画��܂��悤�ɁA�����悤�₭�m���������@�@�h�̏��`�B�l�b�g���[�N���n��Љ�̉^�c�Ɏg�p����Ă��܂����B�]�ˎ��㏉���ɑ��Òn��̕s��s�{�h���e�����ꂽ���ɂ́A���{�̎�蒲�ׂ̊g�������邽�߂ɟĖ����̊J��h�z���i�����̈ʔv���j�����ꂽ���Ƃ�`����Õ������������Ă��܂�����A���̎��͌��������j�̔g�����z���Ă��邱�Ƃ�������܂��B�Ė����̖��̂ɂ��ẮA����ꑰ�ł͒����V��R�̒q��E�q�ґ�t�����Ă��āA���͗c�����ɖ����̂悤�Ƀ`�M�E�`�M�ƕ�������Ă��܂������A�N�ɂȂ�܂Ŋ����\�L�͒m��܂���ł����B�����������Ƃ̉��ŁA�\���N�O�ɒ����V��R��K�ꂽ���ɒq�ғ��@[�����荶��ɔʎ�S�o��‣‣��]�Œq��̕�ł�����g�����Q�q���܂����B���̐܂ɖn���̖@�߂�Z�������j�̈ē��Ō������R����ʂ��ĒJ��̍����u����K�ꂽ���Ƃ�����܂����B���̎��Œq��́u�Ė��o�v�m�ۖ��o]���u���A�����u���́u�Ė����v�ƌĂ�Ă������Ƃ�����ƕ����܂����B���ꂪ���Ò��̟Ė����̖��̗R���ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B�@���R�Ė����͐��i�������K�͂ł��������ƂȂ������u���̖ʉe�����邵�A���݂̒�n�Ɉڂ����̂��H�k�̍����u����͂����̂����m��܂���B�ۖ��o�͓�ɑΗ��\��[������]����Z����[��]�ւƐi�ސ��_����舵���Ă��ē��_�̓��퐫���̂��̂ł���܂����A�����Ȃ�܂��̂ŕʍ��ōl�@���܂��B�@�����邪�W���ƌĂ�Ă������A�p��ɟĖ��o�̉�����̑��t����������A�q��͂Ȃ��Ȃ��n�������J�ɉ������������b�Ȃǂ��A�K���������l�̖{����O�ɂ��ĕ�������܂����B�A�����J��B-29�����@�������s���鎞��ŁA���̓������l��{���̑O�ł��邩�����ɉ߂����Ă��܂��܂����B�����A�������w���ɂ��オ���Ă��Ȃ����ł��A���Ȃ���т��̊��������ł��邱�Ƃ������S���C�h�Ƃ��ē`�����A�_�����ɕ�߂������㉢�ĕ����̐��ނ�҂E�ϗ͂����{�l�ɂƂ��đ���Ǝv���Ă��܂����B�����̕��̍����痈�č݉ƐM�҂̎p�ɕϐg�����ۖ����m����F�B�̌��̐𐳂��āu��v���������čs���ߒ��ƁA���q���鎛�ЃV�X�e���n�݂̉ߒ��Ƃ��ׂĒ��������B

�����V��R�q�ғ��@[�^�o�u��]

�����V��R�q�ғ��@[�^�o�u��]

�����V��R�����u��[�Ė����A�J��ɂ���]�@

�����V��R�����u��[�Ė����A�J��ɂ���]�@ �����@����(1552)

�����@����(1552)

�g���R16�����b�@���������R����㖛(�}��)�ցu���^���v�F�v�V��5�N(1577)

�g���R16�����b�@���������R����㖛(�}��)�ցu���^���v�F�v�V��5�N(1577)

1577�N�F����喾�_25�㕽�R�}�������A�L�ؑ��œ��@�v�z�œ��_�̗��z��������ڎw���A�L�ؑ��u���̖V��̓��h�R���o���v�����_�Ƃ����B

1580�N�F�d�_�@���~[�����̍Ȃ̒�]�A���R�����R������6����

�@�����M�͒��]����̎R�X�ł̓_�X�ƌ�����Ĕ��̉Ɩk�l�����Ƃ����Y��ȑ��t�̗[�i�̃p�m���}�ɁA���̔N�̖L��Ɛl�X�̍K����������_���̐M���A�`���ɂ���ĐV���o�R�œ`������܂����B���̍��A���x���m�K���̑䓪�̎����ƈ�v�������߂ɑ����̕��m�c�̐M���W�߂��B���n������̐���̉��A�_���B�̖j�𐁂��t�����������đf���炵���b�ł���܂����A�`�����W���Ă���Ƃ���ƁA�J�X�s�C���ӂ������M�̔��˒n�ł͂Ȃ����Ƃ��v���܂����A����������͂�����܂���B�@

�@ ���Ɩ����{�@

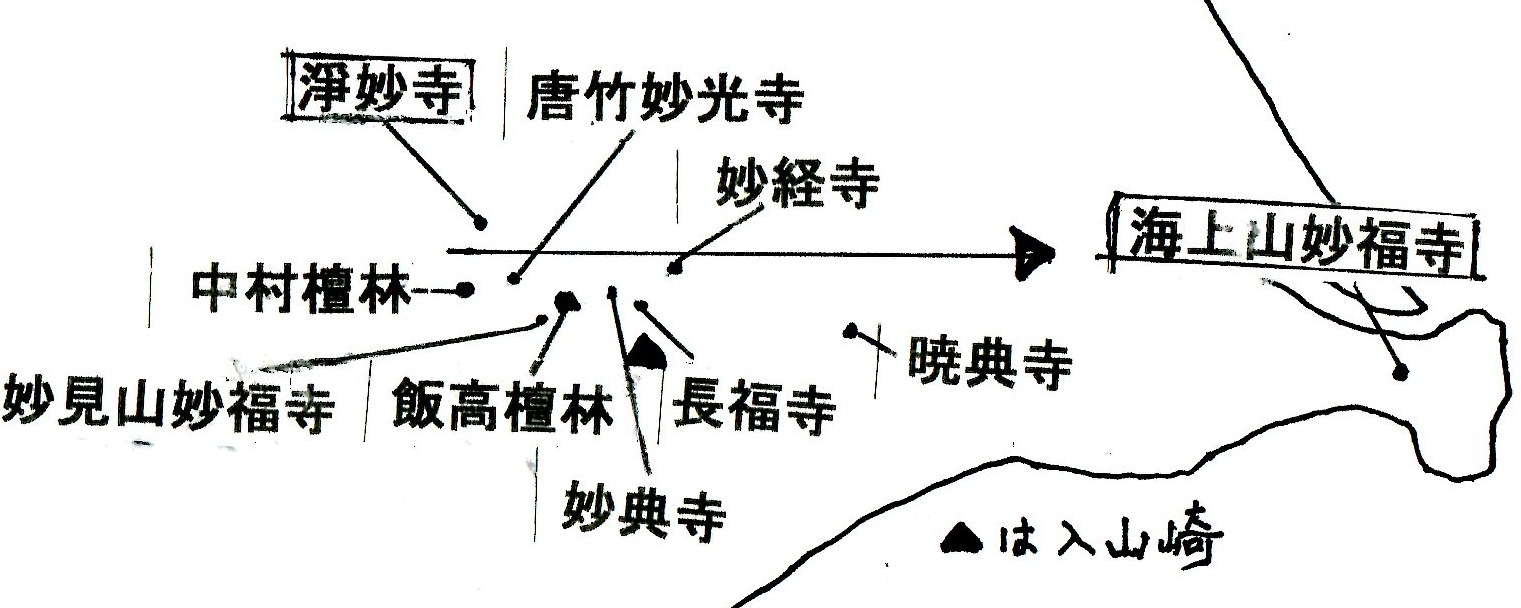

���Ɩ����{�@�i�아[�����R������]

![]() �������F[�e�Ԗ�t]

�������F[�e�Ԗ�t]

1580�N���F���R�}�������͌������펞��̖��F�ߐ{�^��̎x���Ƌ��ɐ^���@�����V�𓂒|�юR�������Ƃ��đn�������B��b�R3�����o��t�~�m�́A����[��]�ܑ̌�R�̒|�ю���K��Ė@�Ƃ́u�܉�O���v���C�����A�V��q��́u��s�O���v����h�������u�O���v�ł���Ƃ����B�~�m�͓Ȗ،���D���o�g�ŁA���@���l�ȑO�ɕ����v�z�Ɠ��_�̗Z�����͂������m�ł���A�������E�щz���E���Ύ����ƉڈΒn�ɉ~�m���W�����������@�������̂����̂��߂ł���B�����̕�ߎ��P�̊�D�n���������̊֘A�ŁA�čl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ߐ{���͖������̋߂��̑�x������_�Ƃ��Ă��āA���̒n�̐����R�������͉��L�̔@��1700�N�Ɉ�������Ă���B�����ߐ{���͓Ȗ،��̓ߐ{��{���Ƃ��邪�A���̋ߍx���Ï㑺�g�c�ɂ͕��R�̎x�����g���Ă���B�����̓������鐹����Ə�y��̃o�����X��ߐ{�̒n�̕��y�Ƌ��ɍl����K�v�����邪�A�ʍ��Ƃ���B

���|�юR������

���|�юR������

1590�N�F���R�Y������A�э��k��[�э��h��]��n��

1599�N�F�d�_�@���~�A�@���R����孋��A���{�u��[�����h��]�E�э��@�����E�厛�������E���R���T��[�O�O���̋L�q�͓��@�@���T���]���J���A�э��ɋA����1605�N�J����

�@�d�_�@���~�̏o���͈�ʂɂ͒Ŗ����Ƃ���Ă���B����͂���Ƃ��āA���Ƃɔ鑠����Ă���s��s�{�h�̌n�}�ł́A��f�̂悤�ɕ��R�Y������̎��j�ƂȂ��Ă���B���̎o���햾�@�œ��ƌ����̍Ȃł���B��ʂɋ��`�̕s��s�{�`���������m�̏o���͔铽����A���[�������𖼏���Ă����B�܂��A���~�̎q���Ə̂���҂����ォ�ɂ킽���āu���R�̎q���ł���v�Ə̂��āA���Ƃ̕���o���̐M�҂̈ē��œ��Ƃ̎��ӂ����ɗ��Ă����ƕ����Ă��邱�Ƃ�A���~���Ė�������_�Ɋ��Ă��邱�Ɠ����l���ɓ���āA���~�͌Y������̎q�ł���Ƃ����n�}����j�Ɏc�������B

1620�N���F26�㕽�R�����������Ɖ����c����|��オ�ƌ��ƂȂ������߂ɁA��➔��

�g�r�Θ_(1630)�O�ɓL��������蕽�R�}���v�Ȃ��@

���[����V�q(����喾�_)�N�����v

���[����V�q(����喾�_)�N�����v

1651�N�F���R�}�������̎�

1665�N�F4�㏫�R�ƍj�u���@���@�@�x�v���V�������̐���

1670�N�F���̍��A�V�c�J�����Ƃ��قڊ������Đ��Y����[���Ƃ͕\�ʂɏo�Ă��Ȃ��A���j�ɍڂ��Ă��Ȃ��j���͖�����]

1680�N���F����喾�_29�㕽�R�}������(1674-1744)�͏��N���Ɍ㐼�@��c�Ɏd���u�v��v�Ƃ��������A1700�N�����狞�s���x��ʂ�̕��ƌË`���̊Ԃɋ����\���đΒ��슈�������������A�Ɠڏ�(1710)��Ɂu�v��v������p�����B

���R�v��@�@

���R�v��@�@�����V�c�݈�(1709-1735)

1693�N�F�V�c�̖��Α��̓c�Ɩ��͑���Ԋ���������10���Ɋ��蓖�āA�Óc��ׂ����F�����Đ������m�ۂ��S�Ε���[�S��=��10����]���J���B�V�����Z���̐��_�̎和�Ƃ��Ĉ�Ђ�n�݂����B

�S�Έ��

�S�Έ��

1700�N�F���Ô˂������^�܍��q��͓�ʑ����V�c�m���F�n�J�����2��18���ɑ�x���m�x���s�n���������������Ė@���R���x��[����]���J��B�����͋v����F�l�ł���B�ʑ����͓��̒n�ł��邱�ƂƖ@���R�̎R�����C�ɂȂ邪�����Ȃ��B

�����ǑP��

�����ǑP��

�����R�}�����āA���s�x�쉮�~������ʂ����쑤�Ƃ̊W��[�߂�B

1705�N�F���R�}�����Ă͑œT������쑺�Ɉ������A���q�я����~�ɂĊC��R�������̌������J�n�����B

�@���Ƃ̎j���ɂ͋œT���͍]���^�E�q��m�s������S�V���ɂ����ď����a�����̖����ł���Ə�����Ă��邪�A����s����ψ���璸���������ɂ����V���ɋœT���͑��݂��Ȃ������\���������B���̐��肪�������Ƃ���ƁA�n���Ƃ������ǂɂȂ�A�H�c�����疜�͑��E�č����E���쑺�Ƒ������n�̍k�n�����A���̓��[�ɂ����ĒV�c�̊Ǘ��Ɠ��@�@�̕z�������邱�Ƃ��\�ʏ�̖ړI�ł������̂��낤�B�������A���Ƃ͋�\�㗢�l�̊���Ɋւ���Ă��Ĕщ������l���~�E���q�я����~�\�Y��[�ےÁE�d�����~�̊C�^���[�g������A���̗���ɏ悹�����Ɓ[�œT���[�����l�[�я����~�̖��������݃��[�g���������ꂽ�̂ł��낤�B���s����ψ����̏��ł́A���쑺�̋œT���͌㐢�Ђɂ�舮�s�V���Ɉړ]�����Ƃ������Ƃł���B���݂̋����ɋ���3�N(1718)�̐Ε����c���Ă���B���̊���C�^�͐��˓��C���݂ɖ��̉Ԃ���ʂɍ炩���āA��ɍ��c���Õ��q(1769�|1827)����y�o������A���������������̑唼�͂��̊���C�^�̎����Ɠ����Ǘ����Ă����R�т̖؍ނɂ���Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B

���q�ÊG�}

���q�ÊG�}

1714�N12���F�R�葺���唼�O�Y�E�g���O�\�Y�E���\�Y�������R���@�Ԏ��֖������������グ�E���Ô˖�l�֒��q�r�쑺�ւ̈�����A�R�葺�������Z�E�����Ô˖�l�֒��q�ւ̈�����E�[�B�㑍���D�̏@�|��`�̕s�ւȂ��߂ɍr�쑺�Ɉ�����A�r�쑺�@�؏@�S�����Y���q�呼7�������Е�s���Ɉ�����A�R�葺�������͎��Е�s���ɋN��180�N�̓����q�ֈ�����

�@���������ݔ�^������Ɨ]��ɂ������߂����菇���ǂݎ���B���炭�S�Ă̕��������Ƃɂ����č쐬���ꂽ�̂ł��낤���A���ޏ�̈����̔M�]�҂͓��R��ƒ��q�̕S���ł����m�����⏕����`�������܂�Ă���B�����҂̕��R�v��̖��͂قƂ�Ǐo�ė��Ȃ��B���̗��R�͌�������ł���قǂ̓����������ɂ��ւ�炸���ꎁ�E�k�����E�������E��Ύ��ɗ̒n��D���Ȃ��璷���ɂ킽���ĉ������Ɉ����Ă��ē��_�̈ێ��ɓw�߂����Ƃ��Ă̌o����A�s��s�{�h�̃��W�J���ȍs���̒��œ��_�̒��f���ێ������o������A�\�Ȍ���\�ʂɏo�Ȃ�����Ă������߂ł���B���������Ƃ������R��̖������͉ˋ�̎����Ǝv���B���R��ɂ͖��@�R���@�����������邪���̎�����������ɂ͊W�͂Ȃ������ł���B�܂��A���̋K�͂�����������Ă����Ƃ͍l����B�j������C��R�������Ƃ������͑��X�Ɍ��܂��Ă������Ƃ�����B�v�Ⴊ�c�����ċ��s�Ō㐼�@��c�Ɏd�����ړI���A���{�̍œ��[���q�ɖ@�،o�̕�a����Ƃ��Č��݂��邱�Ƃł��邱�Ƃ��ꑰ�Ƃ��Č��܂��Ă����悤���B�������̎����͌d�_�@���~�̉��̖����R������������A�����{�݂��邱�Ƃɂ��Ă����Ǝv���B�C��R�͊C�㑰�����������Ă���B

���������ݔ�^�@

1715�N3���F���R�@�،o��������������Ќ��s���ɒ�o

�@�@12��7���F���R�}�����āA���R�葺�������������Ƃ̐��i�𖭕���(���q�я����~)�Ɏw��

1716�N�F�C��R�������_�������������q��얭�����F���̉��N���L��

1723�N�F���h�R�N����[�x���s��h]�̓��N���l�ǑP������R�v��̗F�l�����i���ށj���l�̏����ɂ�薜�͑��̕S���Ɍ����������B�������l�͓������l��g���R36���ɐ��������l�ł���B

���N���l�ǑP��

1725�N8���F���s���������ޖ@�e���M�u�������F�v

1731�N11���F���s���������q��얭�����F���̗R�������o

�C��R������

�C��R������

1735�N�F�C��R�������������{�����R�����q�ɕ�

�@�������C��S���q�͖�w���Y�ɑ������C�̊�ςȂ�B��m�O�ɟۖ�(�r���E�}��=�ʂĂ��Ȃ��L����)�Ƃ��ċ��D�̕ւ�낵���A�������(�V���G)�ɗ���ė������Ղ̗�����䂦�ɁA�s�X���Ɛ�˂���ɂ��ĔɉԂ��������ނ̒���̒Âɂ���(�I�g)��ׂ��炸�A�����͂���ǂ���c���@�̐��Ɉ�F�����̊���J�����B���l�����̒��H�ɏ@��̎��̂��ꂠ����(�C�G�h)���A�S�Ȃ炸���̖@���ɑ������Đ[�����̐��ɂȂ����Ƃ��D���A�\���̒n�ɏ@���̐U��킴�邱�Ƃ��D���v�������������N�K����āA������������̓������R�葺�ɖ������Ƃ����Ȃ鞐��(�{���Z�c=����)����A���̒n�Ɉڂ��܂ق����u��サ�Ċ�]���N�����A���������ɑi������ɐ��ɋ������ւ肯��B���͉����̂��̎u�𐋂��Ƃ����ǂ����̗͂̑��炴��𜼂�݂��܂��A��o��ق̒n��ɕ��������܂��A���ɏ�̐m�S�̐[���ɂ��炸������ł����V�̉��������邨�����Ƃ̂����̂��Ƃ����₩�Ȃ��B��(�}�c���S�g)�����\�L�̖@���N�����A�����������̏I���S�����邱�ƁA���ꕹ���Ȃ�������̎����Ȃ�A��@�̎҂͂����ɂ͌������y�ԓ��u�̎ҒN�����������B����嫂����t�ɑ����Ƃ��Ƃ������A�C�@(�X���X�~=���ꕶ)�̖�m�Ȃ�Εɏ\���̏��h�z�ɍ����Ă���𐬂��Ƃ��肤�B�M�G��(�G��)�����ǂ�_�����������P��������ňꕧ��Ɏ�������̎R�m�̎u�Ȃ�B���̎R�m�̎u�Ȃ�B�@�@�@�@������

1736�N9���F���R�v��A�C��R�������Ɋ�t�������Α��E�Ėڑ��E���ꑺ�̒V�c�̓c�n��R�����̊Ǘ����e����Ɏw��

1737�N:�V�c�̍r�n�������S�ÁE�z��E�_�ێO�Ƃ���A�����A���ʑ喾�_�Ђ�n�������B���̌��݂ɂ͋v��̗F�l�g���R36���Z��@�����̎x�������邪�A�ڍׂ͕ʍ��ŁB

�O���Ǝ��ʎ�

�O���Ǝ��ʎ�

1743�N4���F���R�v��A�Ė����֓��ޖ@�e���M�u�@���R�v�z���c������@���_�̌��_��A‣‣�ۖ��o�̐��E

1744�N�F���R�}���v��̎�

1752�N9��7���F�C��R�������̕~�n���ʐ}

1773�N7���F���ސe���M�u�o����a�v(�q��̖@�؎v�z)�̖{���̊z�������A�u�C��R�v(�C��/����v�z)�z�쐬��

���q�[�L�̋����\��

���q�[�L�̋����\��

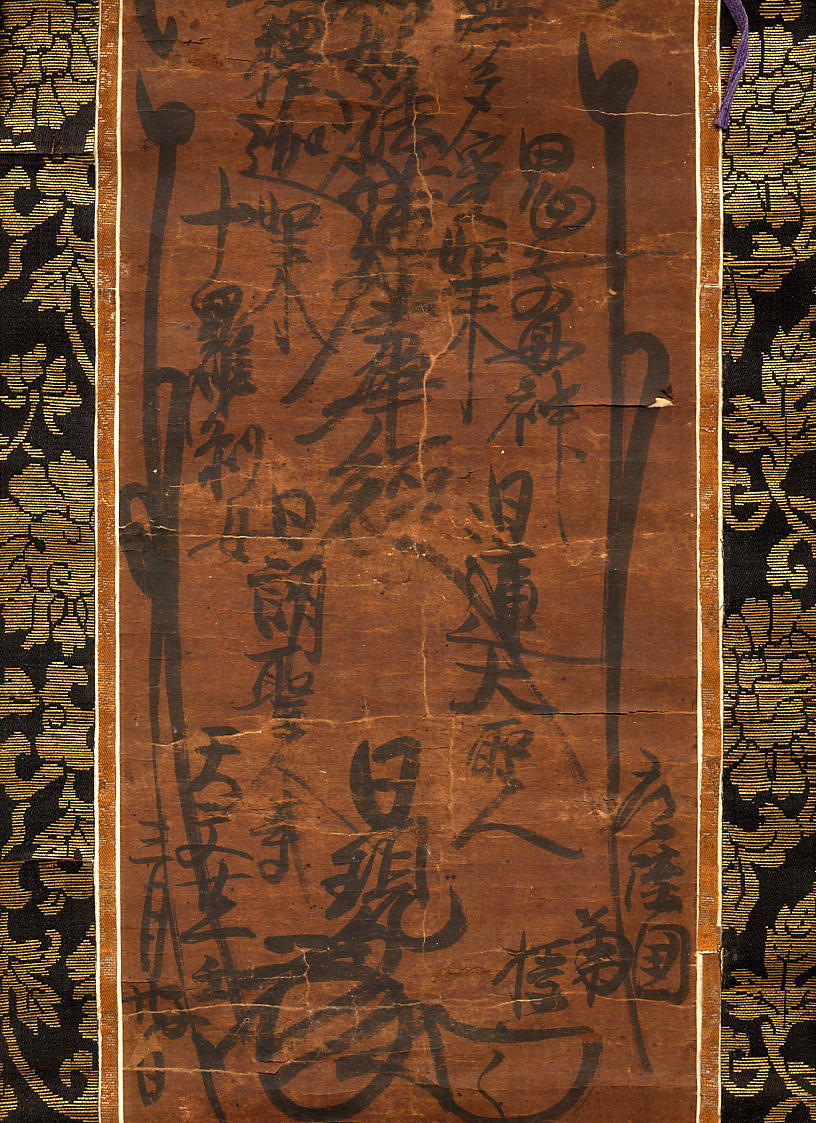

���C��R�������{���o����a�z���@�������{���ޖ@�e����^�M�@���i��ᡛߍ�(1773)�����@�{��啽�R�}�����g�@������̎啽�R�����q�����@�������h�t�@������E�q��D�s�@���c�����D���@���ژZ���~�O�ڎ�������

1806�N���F�C��R�������͕��R�ɉE�q�傩��l�E�����ؗp[��Ɋ�]

1857�N6��22���F�����{�����g�p��я�������ɐ���

1859�N2���F���R�����q�A�C��R�������ɖ��͑���Ԋ��꒬�ܔ����A���X�N�ܔ����̑��v�Q��������t

���I����

�@�����͓����ւ̓���������W���ė��܂����B���E�j�I�ɂ́A�샍�V�A�������[�g[��ɗV�q����]��A�|���l�V�A�̃A�E�g���K�[�q�C[�n���C�C�����W����]��A���[���b�p�l�̃I���G���g�u�����A������ڎw�����l�ނ̍s���͖������(�C�g�})������܂���B�����S���C�h�̎�ʂ̏@���ł��镧���ɂ��������������l���Č���ƁA�߉ނ͂��̍Ŋ����}����(BC383�N��)�A�ł��d�v�Ȗ@�ƂȂ�@�،o[�����̖@�̒��̉��l=�o��]��������Ƃ��āA��h�R�ɏ�薳�ʋ`���O�����ґz�ɓ���ƁA�z�̔��|[�E������]��������������ꖜ���琢�E���Ƃ炵�o������(���i)������Ă��܂��B�܂��A�����T�t�͂��̂��Ƃɂ��āu�Ɠ����͓����ƂȂ�B�����͔ލ��̑��_�ɂ��炸�A�@�E�̒��S�Ȃ�A����(���傤�����j�̒����Ȃ�v(������)�Əq�ׂĂ��܂��B�߉ނɂ��듹���ɂ���A���ꂼ��̒n�Ő�������`�������_����[�߉ނɂƂ��Ă̓C���h�E�A�[���A�̐��_�A�����ɂƂ��Ă͒�������]��p���āA���ꂼ��̎���̎Љ�v�z��ߑ����Ă��܂��B�����̕������オ���邽�߂ɘ_�����������Ȃ��Ă��āA�m����w�҂̂悤�ɕ�����E�ƂƂ���l�X�ɂƂ��Ă͍D�s���ȓ��e�Ƃ����܂��B���̏�ɁA�����̐^���ł��鉏�N���Ȃ킿���������u��i�ʎ�o��e�i�v�ł͏�e��F���Â��ɏC�s���Ă���ƁA���琺�����āu��[�����]�ɍs���A�����邱�Ƃ��o����v�Ɨ@����āA����ɉ����č��������Ƃ���A�u�ۖ��o�v�ł͓����̖��썑�̖�����[�A�V���N��]�̉��ňۖ����m�͏C�s�����Ƃ���܂��B�������A��ʐl�ɂƂ��ẮA�Ȃ��������Ƃ炷�Ƃ������l�X���K���ɓ������߂ɕK�v�ł����āA���Ō�4�S�N���o�����o�T�ҏW�W�c�����̏����o�����̂��Ƃ������Ƃ���Ȃ̂ł��傤�B

�@�l�Ԃ̔]�̊����ɂƂ��āu�ґz�ɓ���v�Ƃ�������ɂ́A�ґz�ɓ����Ă��Ȃ����Ԃ��啔���ł��邱�Ƃ������Ă��܂��B�����ґz�ɓ����Ă��Ȃ����ɂ́A�߉ނ�嫂����͒m�����Č������L�߂Ă����Ǝv���܂��B���B����������ɂ́A���̌������K�v�s���ł���܂����A����݂̂ł͈��̋M�����������̉F���ɑ��݂��闝�R�����o���܂���B�����Ŏ߉ނ��ߋ������G�Ȃ��m�F���Ă����ґz��[�߂Č����ɐZ�����Ƃ������A�o�T�ҏW�W�c�ɂ���Đݒ肳�ꂽ�Ǝv���܂��B����[���͒m�E������]���Ȃ���A�ґz[�����m�E���m���E�@�E����]�͌����Ȃ����Ƃ������Ă��܂��B���̎ʐ^�͕��ȏȂ��ŋߔz�z�����F���}�ł���܂����A�㕔�����̉��̂悤�Ȑ}�`�̒��_�ɗ����ȂɂƂ��ẮA�����̉��̔����\�ʂ������F���\�ȉߋ���[����]�ł����āA�����_�Ő�������60���]�̐l�X�͂��ꂼ��ɔ����ɈقȂ����ߋ�����w�����Đl�ގЉ���c��ł��邱�ƂɂȂ�܂��B�߉ނ̎���͂��̐}�ł͏������������ʒu�ɂȂ�A���̌`�͑����`�ŏ������Ȃ�܂����A����l�ƑS�����l�ȉߋ�����w�������l�X���������Ă������ƂɂȂ�܂��B�����߉ނ̎���ɂ͓V�̊ϑ��Z�p���Ȃ��A�l�X�͓���Œ��ڌ������R��X�Ƃ����ߋ����Ƃ̌�����ʂ��Č������L�߂Ă������ƂɂȂ�܂��B�������A���ꂪ���B���������g��ꂽ����Ȃ̂ŁA�����̑����̐l�X�����������F���ς�Z�����čL��ȉF���ς��\������Ă����̂ł��B���̍\���������̔��B�Ƌ��ɍX�ɍ��x������Č���̐��E�ς�����Ă��܂��B����������Ƃ������͒m�̑�\�ŖړI��[������]�������Ă��邽�߂ɁA�l�Ԃ̈ӎv�̕������Ƃ��ē���[�ߋ���]���I�ꂽ�̂ł��B���̓����̑I���ɂ́A�߉ނ����������C���h���Ã����S���C�h�̕��z�̐��[�Ɉʒu���Ă��邱�Ƃ��e�����Ă��܂��B�܂��A�����ł͉ߋ����ɂ�����������[�����E���썑��]���݂��A������ޓ��̎���̐��E�ɉ��̏�Q���Ȃ��͂ߍ��ނ��Ƃ��o���邱�ƂɋC�t���Ă��܂��B�{���ł́A���Ƃ��Đ��E�̍œ��[�̒n�ɏ�����n�݂������j�������܂������A���̎Љ���͓��_�Ƃ��������I���A�_�����̐i�����Ƃ����̉e���̉��ɁA�l�X�̓��X�̐����ɖ����]�𒍂����ގЉ��[������]�ł���A���̐����̂���߂������߂�l�ދ��ɂ̊肢�Ƃ������Ƃ��o���܂��B�c�܌o���m�╧���Ƃ��������̘_��������X�Ɨ��ꍞ�ގ��㒪���̒��ŁA�q�B�剤�����{�̓��k���Ɏc���Ă��������I�Ɍ��Ă悤�Ƃ����̂��A577�N�̓��̑n�݂̈Ӑ}�ł���ƍl���܂��ƁA���{�ɏZ��ł����l��l���̋P�������߂����Ƃ��S�l�ނ̖����ւ̊�]�ƂȂ邱�Ƃ������Ă��܂��B