千葉県の東の果て[東総]は、アフリカで誕生した人類が生きる理想を求めて東進した終着点に当たります。この人類の東進ルートは、一人の人の旅や短い期間の集団移動の結果ではなく、少なくも数百年を費やした多数の人々の移動の結果ですから、それぞれの時代それぞれの場所において、生体としての人間と自然環境との間の調和の最適性の選択が無数に繰り返された結果の移動の集積ということになります。このために、後代の人から見れば、祖先達が理想を求めた道と呼ぶことが出来ます。そこには文明を超克した、生活の哀歓が宿っています。このため、ルートの終着点である東総には、人類の至高の精神が存在していることになります。

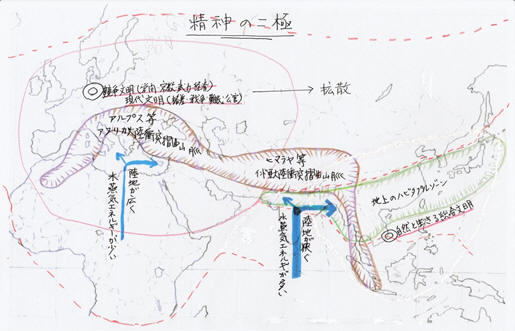

先行種族のサルは、人類の東進以前にすでに赤道以北の温帯に広く分布していたようですし、ジャワ原人や北京原人は数十万年前に、このルートを移動しています。10万年前頃までには、この地帯には「けもの道」のようなルートが、断続的に存在していたと思われます。移動の動機としては、生体としての人間と自然環境との間の調和の最適性の選択ということになる訳ですが、具体的には、食物の豊富な森林への憧れそして昇る太陽への憧憬がありました。しかし、時代が下るにつれて中東や南部ヨーロッパに文明が創出されて、個々人の創発性を拘束し始めました。その拘束を回避することが東方への移動の主たる動機となりました。アフリカからユーラシア大陸への入り口は中東周辺ですが、乾燥地帯の狩猟採取だけでは食物エネルギーの摂取が十分でなく、牧畜遊牧が発達しました。この社会の中から表面上素晴らしく見える文明[ギリシャ・ローマ・中東・エジプト・ペルシャ・インド・中華]という虚構が誕生し、その文明を大衆に信奉させる手法としての教育・軍事・経済の部門が発達し、現代人が素晴らしいという文明が構築されました。しかし、過度の発達で文明に秘められている跛行性が、大気汚染や差別やテロという形で顕在化され、最近になって多くの人達がようやくこの文明の跛行性に気付くようになって来ました。早期からこの文明の跛行性を知覚し、文明を敬遠する旅を東方へと続けた人々の精神の集積として、日本列島の旧石器・縄文人の精神が生まれました。

ユーラシア大陸には、アフリカ大陸とインド亜大陸が衝突しアルプス山系とヒマラヤ山系とが隆起して、南からの水蒸気を受け止めることとなりました。インド亜大陸はアフリカ大陸に比べて小さくインド洋を伴っているために、ヒマラヤ山系が受け止める水蒸気は膨大でモンスーン地帯を形成しました。チンパンジーの集団の生態の研究から、降雨の少ない地域ではオスの支配する集団が現れて略奪の盛んな社会が形成され、雨の恵みの多い地域ではメスの支配する集団が現れて平穏な社会が形成されるそうです。このことは、アフリカ大陸から降雨量の少ない中東地域に進出した人類が略奪の盛んな社会を形成する中で、その社会環境に適さない集団が東方へと回避の行動を繰り返し、東南アジアのモンスーン地帯で温和な社会を形成しました。ここで人類は二種類の社会形態を獲得しました。

地中海から中東地域の好戦的な社会を回避した人々が、スンダランドのモンスーン地帯の水と水蒸気の変態エネルギーの恩恵に浴し、穏やかな生活の中で人間の生きる意味を捕捉した生活を理想とするようになりました。後世の釈迦や老子もこのモンゴロイドの精神の中で、「空」や「タオ」を説いていますし、天台智顗が『摩訶止観』で空山幽谷を悟りへの最適地にしているのもこのためです。フランス人類学者のストローズも『野生の思考』の中で、sauvage(ソヴァージュ:savage)は、人間に適応すると「野蛮」を意味するが、植物に適応すると「悪条件に屈せぬたくましさ」を意味している。この両義性は、私達の日常の思考分野に重要な役割を果たしていると言っています。朝鮮半島を経由しての中国大陸の論理性[道教・仏教・律令制等]の伝来によって、奈良・京都に支配構造が構築された時代に、関東平野で支配構造から距離を置いた人々が抱いていた精神に、この両義性を見ることが出来ます。

旧石器人が環状ブロックを形成して日常を送っていた理由は、アフリカから自然の脅威に抗して生存を維持するための論理の持つ野卑性を敬遠して、東方を目指し日本列島に到達した原日本人が、自己と他者[自然]の調和を求めて構築した日常生活の安定性を確保する構築物です。旧石器人は釈迦の「空」を論理的に理解していた訳ではありませんが、人生の中でそれに相当する感情を捕捉していたと想定されます。文明に属する宗教者や学者にとっては、六波羅蜜や止観を経た「空」ということになるのでしょうが、それでは「空」の大衆を救う能力が失われてしまいます。このため、日蓮は「旃陀羅の子」と称したのも、当時の仏教解釈に幅を持たせたためですが、このことは別項で考えます。

関東の縄文環状集落(14000~3000年前)

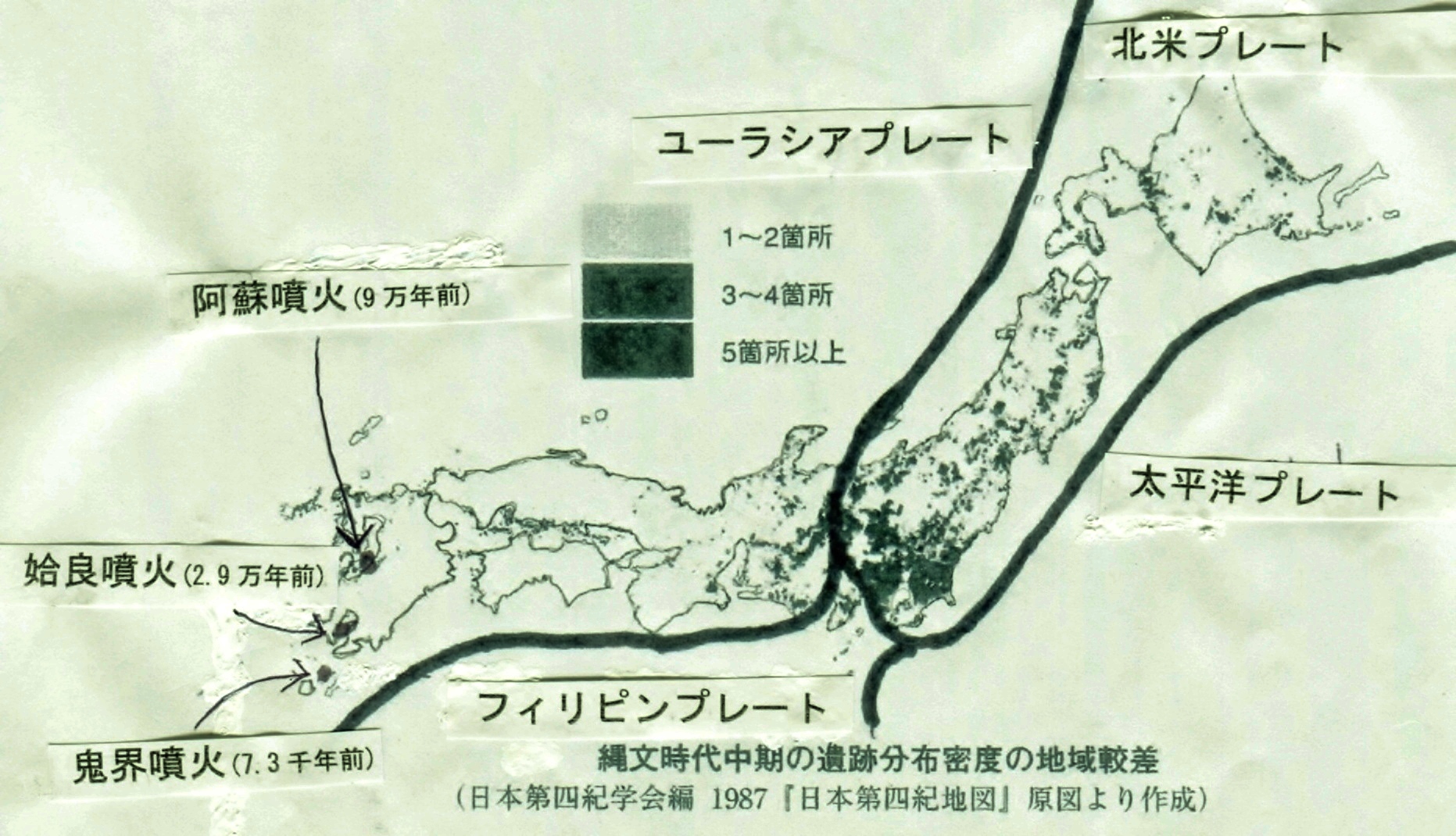

縄文人とは、約3000年前に朝鮮半島から稲作等が伝来して日本列島が弥生化・論理化が始まる以前の約1万年間、日本列島で比較的安定的に生活していた人々のことです。縄文人は長い時代しかも広域に亘って生活していましたので、変化に富んだ人々の総称ということになります。スンダランドの水没が進む過程で、その地を抜け出し北上した古モンゴロイドが、縄文人の祖先の旧石器人の基礎となっていることは確かですが、ヨーロッパで突然消滅したと言われる芸術性の高いクロマニオンが西へ動いてバスクとなり、アフリカに再上陸した分派の子孫が東に向かいシュメール・ドラビダ[タミル]・ケット[エニセイ]を経て、縄文人であるアイヌとなったという説もあります。また、ミトコンドリア・Y・核遺伝子の分析結果もありますが、結論を得るまでは今暫く待たねばなりません。