このアイヌ系初期縄文人は、日本列島全体に分布していましたので、名残としてアイヌ語の地名が各地にあります。関東地方では、武蔵という地名がアイヌ語で「草原」を意味し、北総にも我孫子・木下・安食・真間手児奈[恋人]・黒部川など多くのアイヌ語が残っています。当家のある所の小字は塙台といい、当家の前庭からは約7000年前の田戸下層土器の破片が、また当家が戦国末に城を構えた多古町島の小字も塙台といい近くからは約5300年前の丸木舟が出土し、当家の寺のあった多古町川島にも塙台という地名があります。塙はアイヌ語のpan[下]+na[方]で台地の麓すなわち渚を表わすといいます。数千年のアイヌ系初期縄文人の時代は人口も少なく、生活をするには眺望のよいpana[渚]だけで十分であったと思います。アイヌ語辞典を調べますと、岬を表す言葉が多数あり、人口が少なく眺望の良い土地を選んで、明るい生活を送っていたことが分ります。その後に、新モンゴロイドの影響が徐々に増して塙台という呼称が生まれ、約1500年前頃に漢字が伝わって塙台と表記されるようになりました。いずれにせよ、東総が縄文以前の気が充満している土地であることが分ります。

東総の「塙」の分布

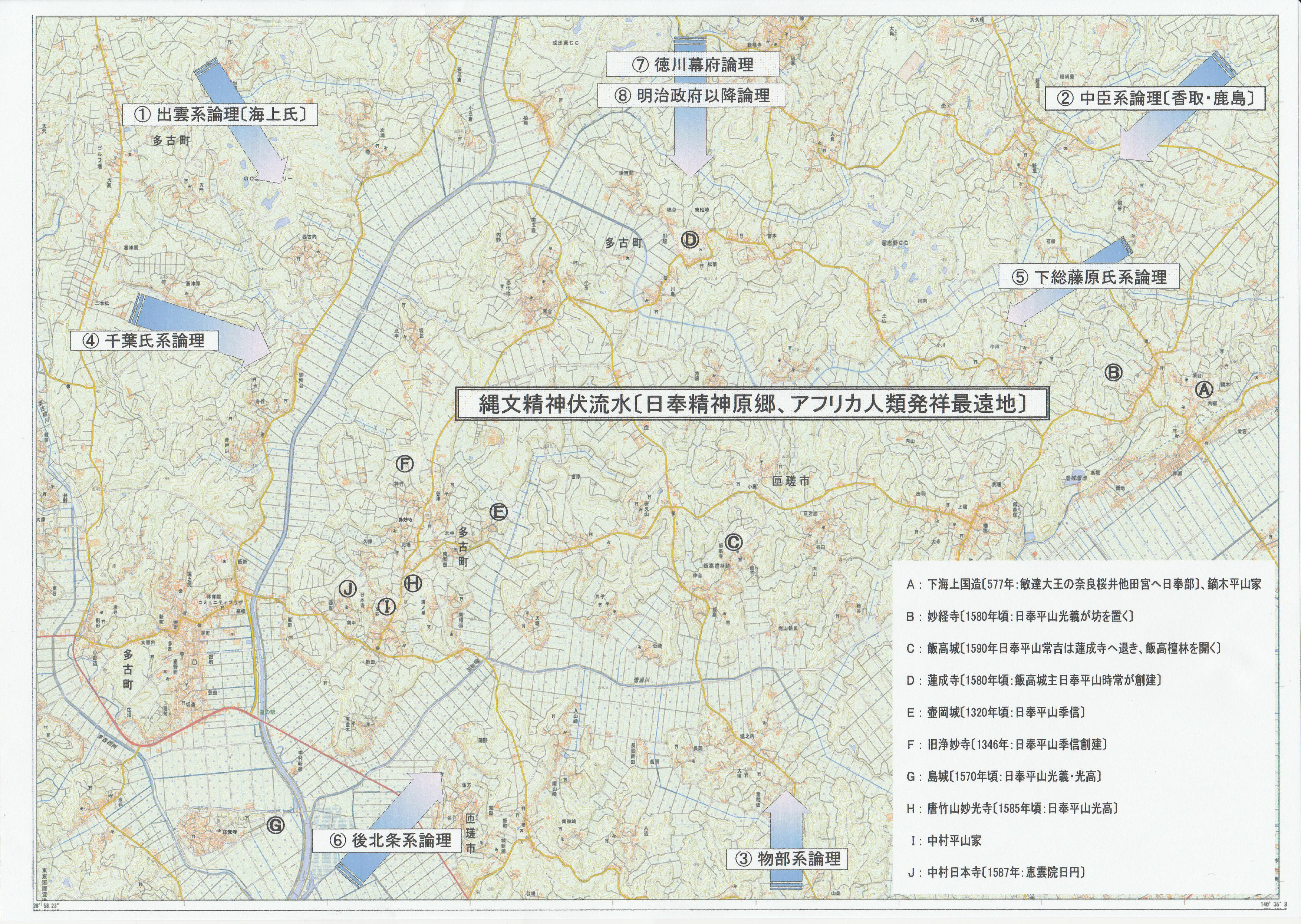

関東平野は、西側と北側とが高い連山によって囲まれているために、奈良や大阪を中心とした西方論理性の影響を受けづらく、縄文精神が色濃く残存していましたが、東山道の発達と共に碓氷峠を通って群馬より栃木へと論理化が進みました。すなわち、関東平野は北側から文明化が進み、南関東の武蔵国と下総国には縄文精神が最後まで残ることになりました。日本書紀によると、6世紀後半に先ずは武蔵国が文明に取り込まれました。最後に残ったのが湿地帯に囲まれた下総国の東総台地となりました。しかし、東総の下海上国造が、577年に敏達大王の他田宮に招かれて、日奉部に取り込まっることによって、旧石器・縄文と継承された自然の空性を捕捉する集団が、表面上は消え去ることになりました。この招聘された際に下海上国造が住んでいたのが、私の家の敷地であると推定しています。支配層の出来事に着目すればこういう話になりますが、東総には国造がいなくなっても、名もない人々の中に縄文精神は生き続けています。「西方論理性の侵入」の図は、①から⑧までがこの地域への主な侵略支配体制を示しています。文明という観念に囚われている歴史家は、この侵略支配体制の関わる出来事を論理的に綴って歴史としていますが、生命の本質に沿った希望を抱かせる歴史とはなっていません。記録もなく論理性に劣る人々の無数の人々の心の動きに歴史の本質を探る以外ありません。

西方論理性の侵入

旧石器・縄文の精神の抑圧と復活の歴史…577年:朝廷に縄文精神の日奉部の設置、 650年頃:律令による統治[論理性]、700年頃律令を補助するアマテラスによる統治[論理性]、932年:南関東に日奉精神の復活、935年:日奉精神の影響で将門の乱[論理性]、1185年:日奉精神の影響で鎌倉幕府[論理性]、1250年頃:日奉精神の影響で日蓮宗成立。

旧石器・縄文の精神の維持の系図