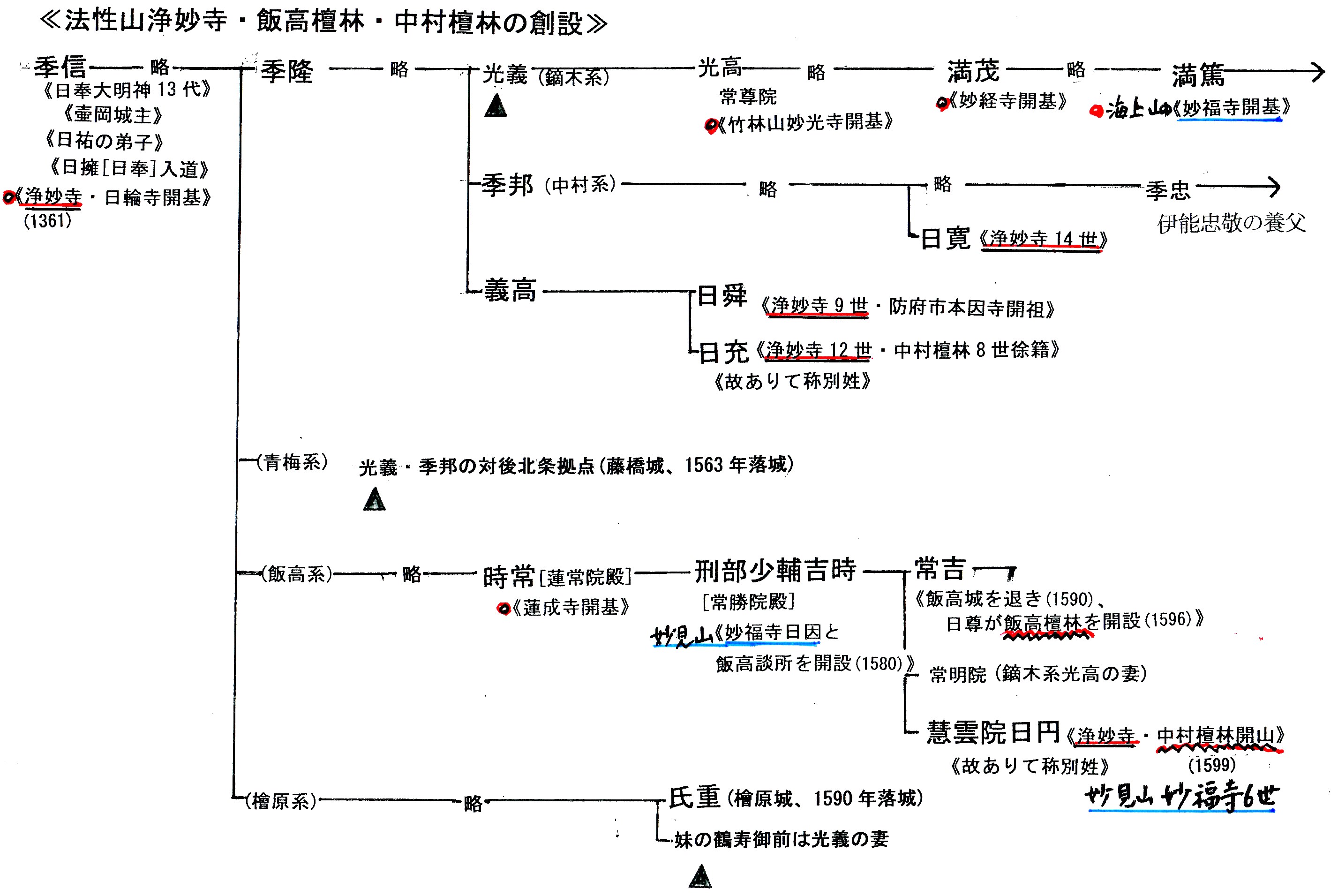

Ⅷ.島に居城した日奉大明神25代平山図書光高は、幼名愛千代麿といい、元服時(1577)に身延山16世日整から「武運長久」の御本尊を頂いています。同族の飯高城主平山刑部少輔の子常吉は、日蓮宗が支配体制からの弾圧が強まる時代背景の中で、日蓮宗の真髄の精神不受不施義を追及するための飯高檀林の開設に関わっていますが、その妹妙尊[常明院]は光高の妻で寛永3年(1626)6月15日に亡くなっています。平山図書光高[私の名はここから取っている]は、1580年頃に千葉氏の勢力の縮小に伴い、島城から日奉族の原郷:鏑木に移り、鏑木村の開発に乗り出しました。同時に中村の日奉勢力も北中から南中に中心を移し、日本寺と唐竹妙光寺を中心に活動するようになりました。当家の系図では、この常吉の弟が中村談林を開いた恵雲院日円となっています。公式には千葉氏の一族椎名氏の出ということになっていますが、昭和24年頃に日円の子孫と称する人が訪ねて来て、菩提寺妙経寺の石工宮本氏に「本家には敷居が高く近寄れないが、我が祖日円は日奉族の出であると伝えてほしい」と言い残したと聞いています。重要な話ではありませんが、この時代は、後北条・秀吉・家康という高度な支配力がこの地域にも及ぶ中で、日奉精神・日蓮宗不受不施義を維持することは、非常に困難なことであったことを示しています。

Ⅸ.飯高城主平山三河守時常[持常]は、永正13年(1516)に川島村[多古町川島]に妙法山蓮成寺[顕実寺に併合]を創建し、永禄9年(1566)12月23日に没して蓮常院殿といいます。その子の刑部少輔常時は、天正16年(1588)11月15日没して日浄院殿といい、親子共に墓所は顕実寺にあります。常時の子常吉は、天正18年(1590)川島蓮成寺に隠居し、飯高城を日尊聖人に寄進して飯高檀林を開設しました。彼は寛永14年(1637)3月4日に没し、飯高常勝寺に常勝院殿日藤居士として葬られたということですが、墓所は確認していません。

★飯高には別系の平山もいます。平山3世重村に宝治合戦[北条時頼は1247年に三浦氏・千葉氏を滅ぼした]の三浦・千葉陣営で参戦し自刃した次男重親がいて、その9代孫の重貞[中務丞]が山室氏に属していました。重貞の4代孫重房[左馬介]が飯高にすんでいたということです。ただし、系図があまりにも飛んでいるので真偽は専門家の調査を待つことにします。

★正徳山賢徳寺[大堀字仲戸]は、1345年頃に真言宗から日蓮宗に改宗しました。

★那須砦址[大堀字水田]は戦国末まで平山一族の盟族である那須一族の居城でありました。栃木の那須には平山の分派が住んでおり、那須と平山は同じ藤原系統の一族として互いの領地に分派を置いていました。唐竹妙光寺には那須氏の墓があります。

Ⅹ.要行院日統は天正元年(1573)に飯塚光福寺において飯塚講肆(コウシ)を開きましたが、天正7年(1579)に後継の教蔵院日生が大衆の反発を受けました。そこで、平山刑部少輔と妙福寺僧日因は、天正8年(1580)に飯高妙見山妙福寺[昌山=サカエヤマ]に学室を作り、日生が飯高談所を開きました。刑部少輔の子平山常吉は天正18年(1590)飯高城を蓮成院日尊に寄進して川島蓮成寺に隠居しました。日尊は慶長元年(1596)に飯高檀林を開きました。

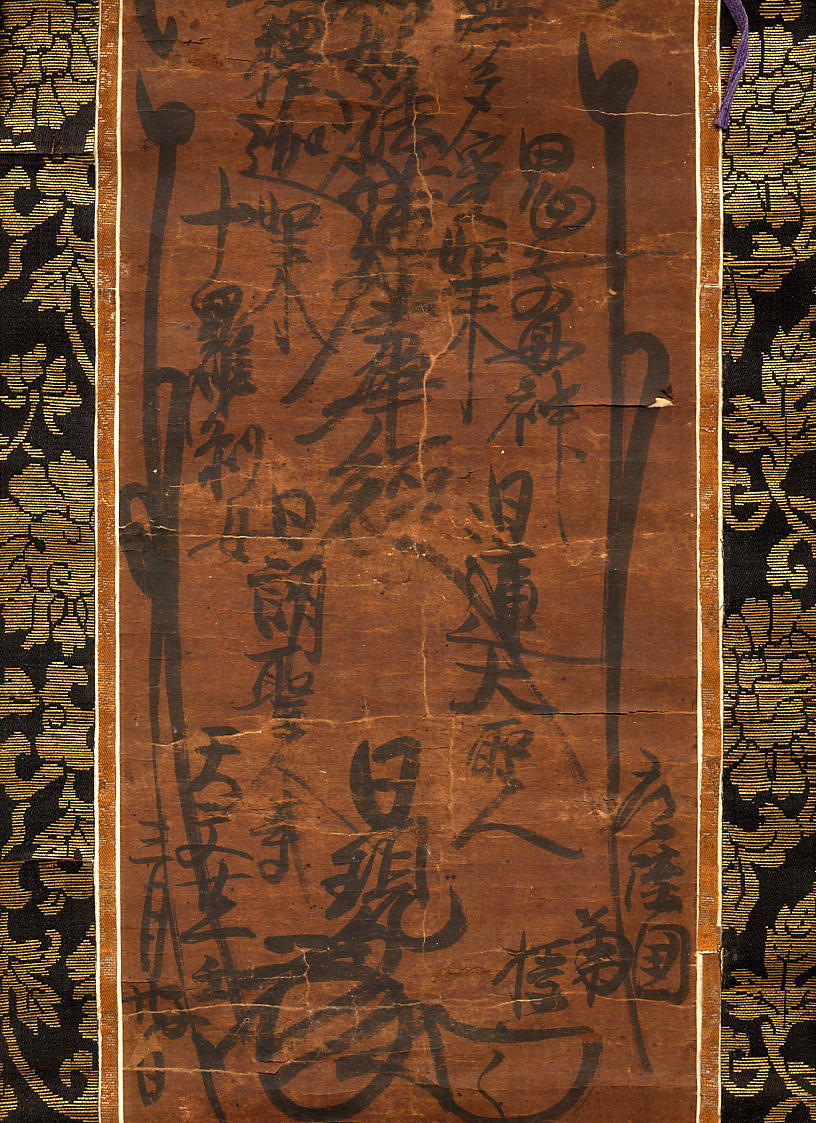

日現御本尊(1552)

日現御本尊(1552) 日奥御願状[不惜身命]

不受不施義の流れ⇒日蓮(1222‐82)…誹謗正法[念仏・律・禅・真言・台密]=五逆罪に勝る大罪。日現(1496‐1561)…不受不施義・日典の師。 日奥(1564‐1630)…日典の弟子・秀吉の千僧供養拒否・家康の大阪城対論で対馬配流・不受不施派の祖。日樹(1574‐1631)…恵雲院日円および日奥の弟子。日賢(1583‐1644)…飯高・中村・中山19世。日充(1584‐1650)…日奉族平山25代・中村8世。日進(1591‐1663)…碑文谷法華寺11世。日講(1626‐98)…配所の日充を訪う、講門派の祖。