人類の未来精神を秘める北総 HP

房総半島では、沖合いで寒流と暖流とが潮境を作り、太古より海水の進出と後退が繰り返されて丘陵地帯からは鯨やナウマン象の化石が出土している。このため狩猟漁労には適した土地であって縄文時代以前から人々が生活していたことが知られている。当研究会の敷地内からも縄文早期の土器が発見されている。

人類が誕生したといわれるアフリカ、その子孫が作り出した三大文明やギリシャ-スキタイーペルシャ文明や中華文明等のいずれの土地からも、房総の地は遠く離れた最果ての地である。そして太陽の昇る方向に位置しているために人類の東方への憧憬の地となっていた。もとより、シュメール人やギリシャ人が房総の地を東方の憧れの地と考えていた筈もないが、宇宙の意志を地球上に現わそうとする人間の脳の集合体が時空を越えて追求して来たものがあるとすれば、その中には東方への憧憬の願いは間違いなく存在し、その地は必然的に房総の地となる。

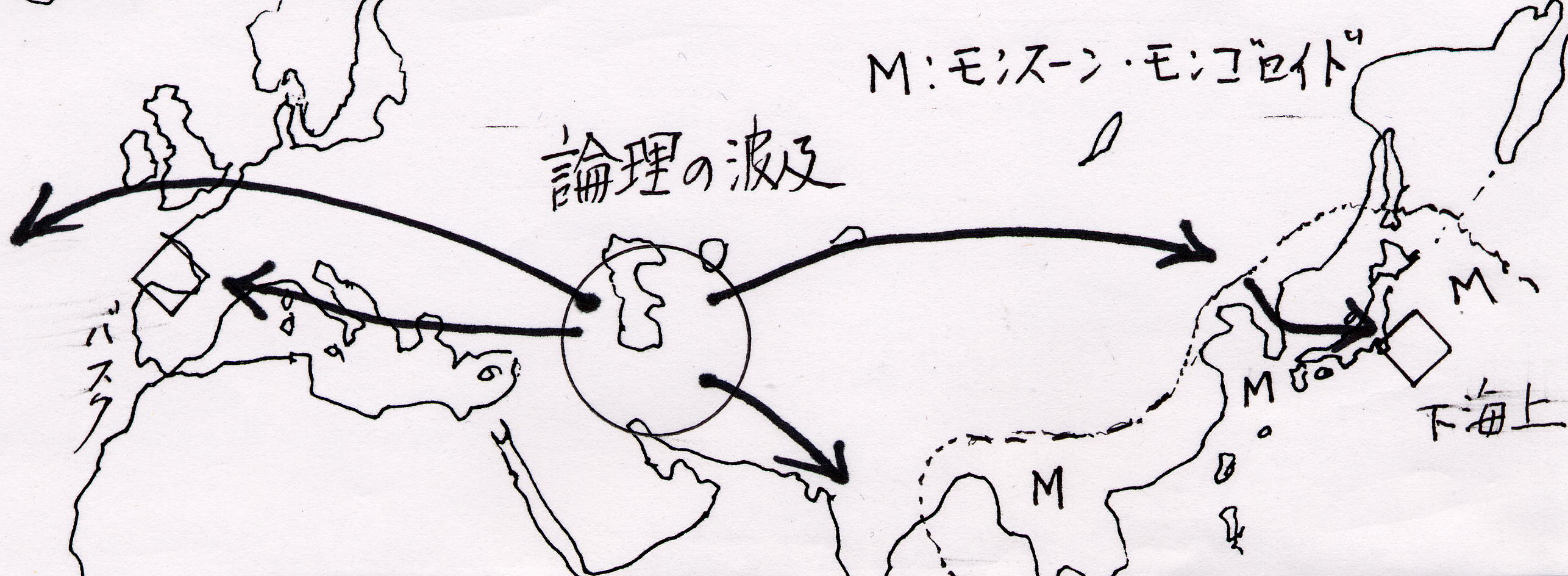

人類は西アジアで麦作に出会って税制を確立し、支配者-戦士-農民で構成される国家が生まれて文明を発達させた。この文明の論理性が東伝する際に、受け入れる側には二眼構造が形成されている。これは開かれた系において外部からの刺激を評価しながら選択して受け入れる場合に二眼構造が最も信頼の出来る結果[社会の自省性]を生むからである。文化の受け入れ側では、他所で生成されたものを自分のものとする[他成的自成作用]際に、二眼構造の一眼では他所での生成の原理[他成]に比重が置かれて、他眼では生成の原理の咀嚼[自成]に比重が置かれるために、それら二眼間の切磋琢磨によってその地に適合した価値が創発される。中華文明の大地湾遺跡ー紅山遺跡や、大和文化の九州ー出雲勢力や、日本文明の関西ー関東文化圏はその現れである。もとより、二眼構造は自然現象であるから、外部刺激に対して大小様々に階層的構造が発生し、その中には伝達側の意図としての「分割して統治する」という現象も含まれている。

≪バスクと北総≫

バスク人の祖先はヨーロッパで最も古いクロマニオンかカフカス人であるといわれている。彼等は論理性の伝達者であるケルト人を始めとするインド・ヨーロッパ語族の侵入にも耐えて独立を守ったが、バスク地方がギリシャ・ローマに近接していたためにバスク十字の紋章に象徴されるようにバスク固有の多神教太陽信仰を失ってしまった。バスク精神はバスク人ザビエルがキリスト教宣教師として日本を訪れる程までに大きく変質させられた。この矛盾が結局はETA(バスク祖国と自由)という過激集団を生んでしまった。北総にも縄文の多神教的太陽信仰の精神が残り、律令体制・鎌倉幕府・後北条・江戸幕府・明治政府という論理性集団からの影響を受けたが、その間に鎌倉仏教や江戸期の仁斎・宣長等による論理性の自然化が盛んに行われたために、素朴で明るくしかも穏やかな風土が細々と生き残っている。

日本列島は太陽エネルギーを吸収・放出する水の還流による自然の富に恵まれ、縄文文化という高度な精神性を保持する狩猟採取文化が発達していた。この生活の安定のために外来文化の刺激に距離を取る姿勢が強かった。山東半島や日本列島は中華文明の中原から見れば未開の地であるが、この地域は西アジアの論理性を擁した文明を必要としないほどに、高い精神性を保持していた。このために、日本列島では東に位置すれば位置するだけ、西アジアの論理性の薄い精神を逼塞させ、関西よりは関東、武蔵よりは房総、安房よりは下総に縄文の精神が残る結果となった。

≪天穂日命系二眼構造≫

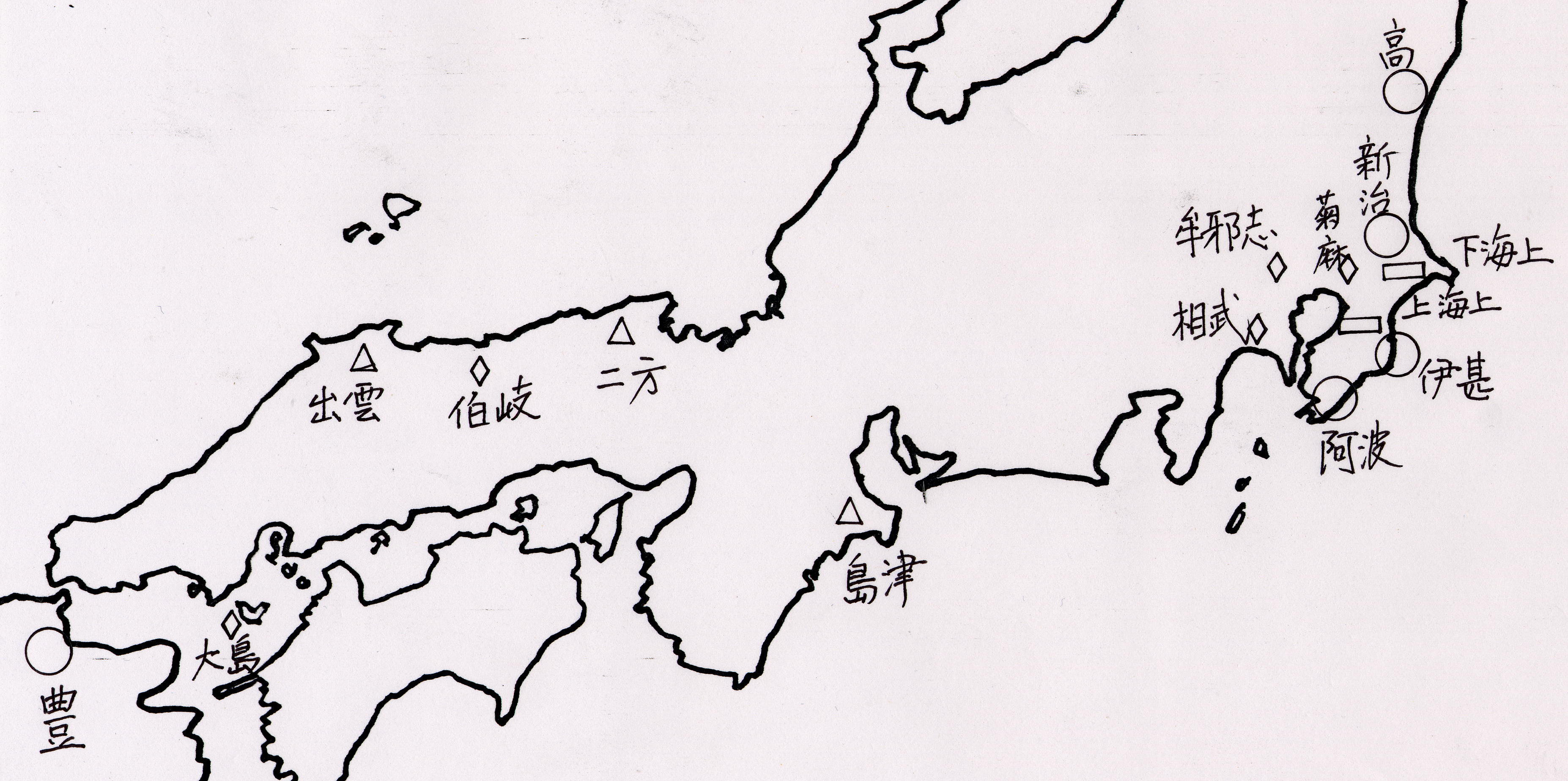

天穂日命はアマテラスとスサノウの誓約で生まれたといわれている。天穂日命系は長江流域を出て山東半島に短期間滞在して朝鮮半島南端を経由して九州に渡来した人々である。アマテラス系はその後に紅山ー扶余ー高句麗ー百済という論理性の高いルートを辿って渡来した人々である。下図で判る通り、天穂日命系はアマテラス系の論理性を受け止めるために、出雲地域と房総地域で二眼構造を形成している。しかも天穂日命系は符号で示すように4つのグループに分かれていることは、この二眼構造が相当の期間継続していたことを示している。海上系が単眼であるのは房総地域の縄文太陽信仰が出雲の影響を避けて論理性の受け入れを最小限に止めたためであろう。

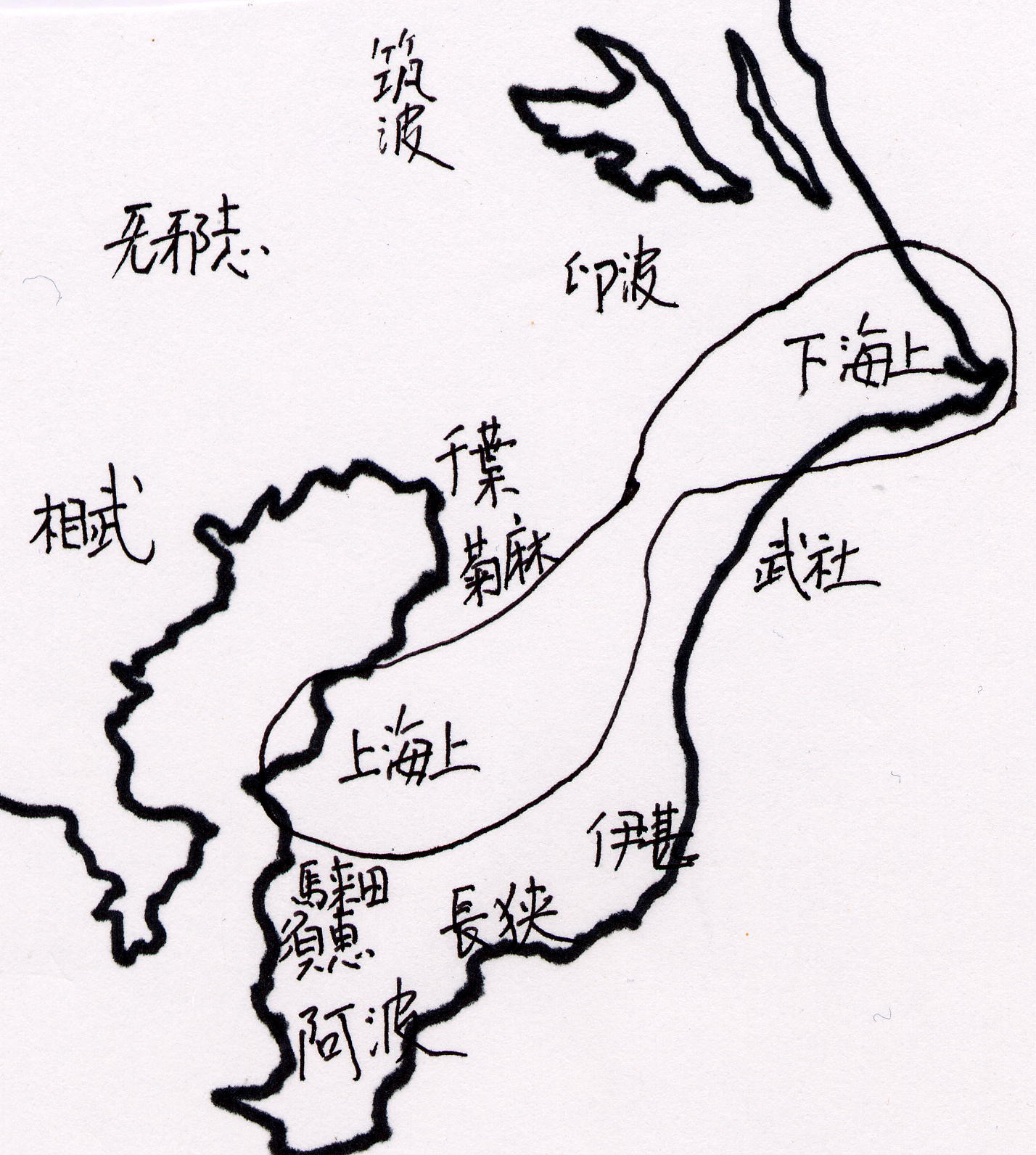

論理性の波及の一つの例として房総における国造の成立を見ると、神武期に長狭・成務期に阿波等7国造・応神期には印波と下海上が成立したと史書には書かれている。実際には磐井の乱(527)の頃に相前後して日本列島の西から東へと国造が形成されたらしい。房総地方で出雲勢力や大和勢力の論理性を受け入れた時には、古墳の分布からも分かる通り、上海上と下海上の二眼構造が現れた。少なくとも二極化の初期段階では論理性の受入れに対する距離感の相違が影響していた。全体的に見ても、房総の南部では受け入れが早く、北部は長期にわたって受入れを避けていた。北部の勢力が印波[伊都許利命]と下海上[久都伎直]として国造に編入されたとある記載も、明らかに西に位置する印波の方が論理性を多く取り込んだ性質を示している。このようにして、下海上は房総に最後の残った縄文精神を吸収することになった。この縄文太陽信仰の継承者達は後々他田日奉氏として大和の大王の行う太陽祭を補佐することとなった。

≪縄文精神の圧縮≫

下海上の人々が最後まで固守しようとした縄文精神の真髄は何かというと、コーカソイドが育んだ「目には目を」的な論理性への偏りを持たない総合的自然性である。歴史学の定義する文明とは小麦をエネルギー源とした三大文明か四大文明を指し、現代人はその種の文明の拘束から抜け出ることはほとんど不可能な状態に置かれている。このために縄文文化を未開劣等な文化と看做さざるを得ない。しかし、それは科学を始めとする現代の学問の網に掛からないだけのことで、人間の生存により作り出される価値から見れば、1万年以上にわたって存続した縄文文化は高度な精神性を宿していたことは疑いない。その上、弥生渡来人の下層部を構成した長江流域からの渡来人[倭]は自然破壊を伴わない水の還流を利用した稲作農業に基盤を置いていたために、狩猟採取によって生活していた縄文人の精神と共通するものがあった。それらの混合精神が後発の渡来人の論理性に対して距離を取らせたのである。

個人でいえば無意識に潜む価値のような緩やかな時空の奏でる房総の古来の精神に惹かれたのが、日奉精神であり日蓮の精神である。釈迦は先行のモンゴロイドやドラヴィダの人々が作り出した精神を、老子は倭族・苗族・羌族が作り出した精神を、当時それぞれの地域で発達していた言語によって表現した聖人である。

日奉創発研究会では、行き詰まりつつある現代文明(コーカソイド論理至上文明)に代わる人類の未来精神を房総の古来の精神(縄文精神の伏流水)に求めている。