�ɓ��m�ւƓ��_�@�@2�n�@�@HP�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����喾�_38�㕽�R�����@�쐻��

�@�ɓ��m�ւ͕����8��O�̑c��ł����A�����A�{�����w���D�݁A�Ⴆ�Γ��U�������Ŋ��̈��A�ɗ����܂ɂ́A�u�M�c�q�́u�Α��鐂���̏�̂����т̖G���o�Â�t�ɂȂ�ɂ��邩���v��p���āA������Ƃ͉���������������Ă����悤�ɁA�̘_������E�q�̗����������Ă������߂ɁA�Ⴂ���́A�_��E�Ўq���������Ă��܂����B�������A�_�����������_�����Ɋׂ�Ȃ��悤�ɁA�m�ւ��w�Ԃ��Ƃɂ��܂����B

�@�@2013�N���}���Đ��E�͑傫�ȓ]�����ɓ������悤�ł���܂��B����͍J�Ԃő�����Ă�����{���n�ߐ��E�̎w���҂̌�サ���Ƃ����悤�ȏ����Ȗ��ł͂Ȃ��A�����암�ŋN���Ă��錾�_�̎��R�v���^���ɂ���܂��B���̈��Ƃ��āA�L���Ȃ̏T�����u����T���v���f�ڂ��悤�Ƃ����u�����̖��E�����̖��v���A�������{�̈��͂ŏK�ߕ���Ȃ̘_���ɍ����ւ���ꂽ���Ƃɑ���L�ҒB�̍R�c�������e�n�ɔ�щ��������ł���܂��B����͑̐����̏����ňꉞ���Ԃ͎��E���Ă��܂����A���Ƃ����Ă������̔��������������v�J���̎n�܂����y�n�ł���A�������Y�}�̔��˂̒n:�����ɂ��߂��A���j�I�Ɍ��Ċv�V�I�v�z�̋N����n�тł̏o����������ł��B�G�W�v�g�ŋN�����A���u�̏t�������ɓ`�������悤�Ɏv���ĂȂ�܂���B�������ǂ����ʂ͐�t��蓙���ْ������Ė��O�̖ڂ𑼂Ɍ��������鋌���̐�������{����ł��傤���A�g�ѓd�b�̔��B������Љ�ł͂��̌��ʂ͒������͂����A�̐������ϋɓI�ɖ��剻��i�߂Ȃ����荬���̌J��Ԃ�����������ɁA���ǂ͖��O�������͂�����Ƃ����߂����I��H��H�邱�ƂɂȂ�܂��B�ł́A���{���͖���Ƃ����Ƃ����͍s���܂���B�����ېV�ȗ��̐����͕�̉ߓn���������傫�ȓ]�����ɓ����Ă��܂��B�֓��Ɉʒu�����]�˕����̐����A�����x�z�ɂ�鐧�x��J�Ɨ�Q���̎��R�ЊQ�ƎY�Ɗv����̐������͂Ŕ敾���������ɁA���̒������͂����ĕ����̘_�����ƓV�c�̌��Ђ𗘗p���Ċ֓��̕x�����D���A�����^�̕������\�z�����̂�������{�Љ�̎p�ł��B���B�������ƌĂ�ł�����̂́A��5��N�O�ɒ����E�G�W�v�g�E�C���h�Ől�ނ��l���������̂ł����A���̒n��̌���������Ε�����ʂ�A�l�ԂƎ��R���r�p������Ƃ������߂������̂ł��B����Ȍ�ɕ����̉h�����C�^���A�E�X�y�C�����̌���ɂ����̌��ۂ͕\��Ă���A������{�����������̓�����ݏo���Ă��邱�Ɗm���Ȃ��Ƃł��B�������A�K���Ȃ��Ƃɓ��{���̓����X�[���n�тɈʒu���Ă��āA���{�l�̐S�ɂ͔��S���_�̐��_��V�q�̃^�I��E�q�̐m��߉ނ̋�̐��_���������Ƃ��ė���Ă��邽�߂ɁA���Ԃ������Đ���������ϐ�������\�͂����݂��邱�Ƃł��B

�@�N���}�j�����̑����m��10���N���̎��Ԃ������ă��[���b�p���瓌�`���A���]�ȓ�̒����嗤�암�ŌÃ����S���C�h�Ƃ��Ċ��܂����B���̒n��̃����X�[���C��̒��ł��̑����m�����G�l���M�[�̏z�ɝ��܂��[��P�ᐅ]�A�V�q�́u�^�I�v��߉ނ́u��v�݂܂����B���̑����m���X�ɓ��`�����̂����{�̓ꕶ�l�̐��_�ŁA���ꂪ�֓�����ŋ�ۂ��ꂽ���̂���W���ł���A���k�n���̊��ł���܂��B���ɂȂ�܂����A�����ŗL���ȁu�q�Ɓv�������̍R��������Ē��]����̓������ė����l�X���A���̒n�̐��_���z�����ĉ~�`�̉Ɖ���������̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B���̂悤�Ɍ��܂��ƁA��W���̐��_���甭�B�����ƍl�����锪�S���_�I�M�́A�N���}�j�����ȗ��̐l�ނ̊�{�I���_�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���̏z�^�����m�̓����́A���Ԃɂ��S�̟��{�ʼnߋ�����і����ւ̐M������{�Ƃ��Ă��܂��B����́A������n�o���l�ނ̔��W�ɍv�����ė�����_���I�_����[���͒m]���A���q�̓G�l���M�[�E���j��E��Љ�̖��ŕ��G�����āA�l�ގЉ��Ǐ�Ԃɒǂ�����ł��܂��B��̓I�ɂ͎��{��`�E���Y��`�Ƃ�������Љ�̂Q�咪�������łɌ���������܂��B���̂悤�ȏ��ŁA���{�l�͖{���̏z�^�����m�����߂����Ƃ��d�v�ƂȂ�܂��B

�@�����ߍx�̐��c�ɐV������`�����݂��ꂽ�ۂɁA�q��@�̋�Ԃɂ�����O�����^������n���2�����^���ւ̈��S�Ȉڍs�Ƃ���������舵�������Ƃ�����܂��B���푽�l�ȍq��@�����E�̊e�n������A�n��ɐݒu���ꂽ�x���@�킩��̎w���ɏ]���āA�ɒ�߂�ꂽ�߂̃R�[�X�������H�Ɍ������č��x�������ė��܂��B���̎��̍q��@�̕Έڕ��z������m�����z�Ŏ��������̂��t���C�g�G���x���[�v�Ƃ����܂��B���̃G���x���[�v���̍q��@�̉^���̈��S���������Ă��鎞�ɁA���̃G���x���[�v���ɍ����x�ɏW���l�Ԃ̔]�ɂ��čl���Ă��܂����B�l�ނ̗��j�ɂ����āA����قǂ܂łɔ]�̏W��ƕ��U���J��Ԃ������͂���܂���ł����B�ߑ㕶���͑f���q�ł���d�q�̓����𗘗p�����Ȋw�ɂ���Ĕ��W�𑱂��Ă��܂����A����̎Љ�͐l�Ԃ̔]�̏W��ƕ��U�ɒ��ڂ����Љ�ւƓ]�����čs���悤�ł��B

�@�����m�푈�̔s�k���m���ƂȂ��Ė{�y���ʍӂ�����Ă��钆�ŁA���͓��_�̐^����c���̎��̔]���Ɏc�����߂ɁA��R��A������Ȃ��疜�t�E�Í��E�V�Í���Ėڟ��Γ��X�̕\���̉�����J��Ԃ��Ă��܂����B���̒��ň�ԓ���ł������̂��A�x���N�\���́u���������v�̉���ŁA����Ɍo�����鎞�Ԃ͐�����֗̕����ɂ��߂ɋ�ԉ����ꂽ���̂ŁA�{���̎��Ԃ͊e�l�����܂�Ȃ���ɐςݏd�˂Ă�����̂ŁA��������S�����܂�A�_�����������Ƃ������Ƃł����B����āA���Ԃŗ��s���Ă�����{�̑��z�M�ɂ��Ă̊w���͘_���I�ł͂��邪�\�ʓI�ŁA���z�G�l���M�[�̎U��n�̒��̐l�Ԃ̈ӎ��𑨂������̂ł͂Ȃ��ƌ����܂����B���̎��ł������o���Ȃ��v�z�ł�����A�c���̎���100�l�������Ă��Ȃ����Ƃ����m�̏�ŁA�R���s�����Y��ɑ|�����߂�ꂽ�т̒�������Ȃ���M�S�ɘb�������Ă��܂����B��ɕ����������Ƃł����A�����m�ɂ�����w�тł́A�w�Z���ŋ�����w��Ƃ͈قȂ��ė������L�����邱�Ƃ͏d�v�ł͂Ȃ��A�u�l�Ԃ�������Ƃ͉����v��^���Ɍ��l�Ƃ���������l�̑��݂��鎞��Ԃ̌p���̋L������Ȃ̂ł��B�x���N�\����[���������v���߉ނ́u��v���V�q�́u���v�������ē��_���A���̎��̎����̋L���ȊO�̉����ł��Ȃ��̂ł��B���c�������Y�́u�����o���v������������Ă���̂ł��傤�B���̖��͌����Ȃ��[���̂ŁA���ꂩ�������Ƃ��āA����͕��8��c�̈ɓ��m��(1627�`1705)�n�}�́u�m�v�ɂ��ď����l���悤�Ǝv���܂��B���́A��������@�g�́u����v�v�z�̉e�����āA��w�͘_���I�߂��Č�������w�҂��K������w��Ƃ��Ă͗ǂ����̂����A���̊w��ł͂Ȃ��ƌ����Ă��܂����̂ŁA���͂���܂Ŏl���܌o���w���Ƃ�����܂���B���̂��߁A����������X���������ɌË`����P�搶�̘b�����邮�炢�ł������A���̎���4�����I���߂��܂����̂ŁA�����ɓ��m�ւ�����悤�Ǝv���܂����B���������Ă݂�ƁA�m�ւ̎v�z�͎Ƃ������͘V�q�̎v�z��������Ă��āA���_���̂��̂ł͂Ȃ����Ǝv���悤�ɂȂ��Ă��܂��B����̎v�z�̍���ɂ��m�ւ̎v�z������Ă��āA���͒m�ɂ���Đ��藧���Ă���w�҂̐��Ƃ������̂͗��ꂽ�������璭�߂�̂��ǂ��Ǝv���Ă��܂��B

�m�ւ̖������u�����Y��v6�Ȃ̓�

�m�ւ��ԕn�ł��������Ƃ͗L���ŁA�ƌv�ɋꂵ���ɒ��Ă����H�D���Ȃɗ^�����Ƃ����t�B�N�V����������܂����A�u�ɓ��m�搶�H�D��v�Ə㏑�����ꂽ�{���{���̎��ɕ�܂ꂽ���̂����p���ł��܂��B

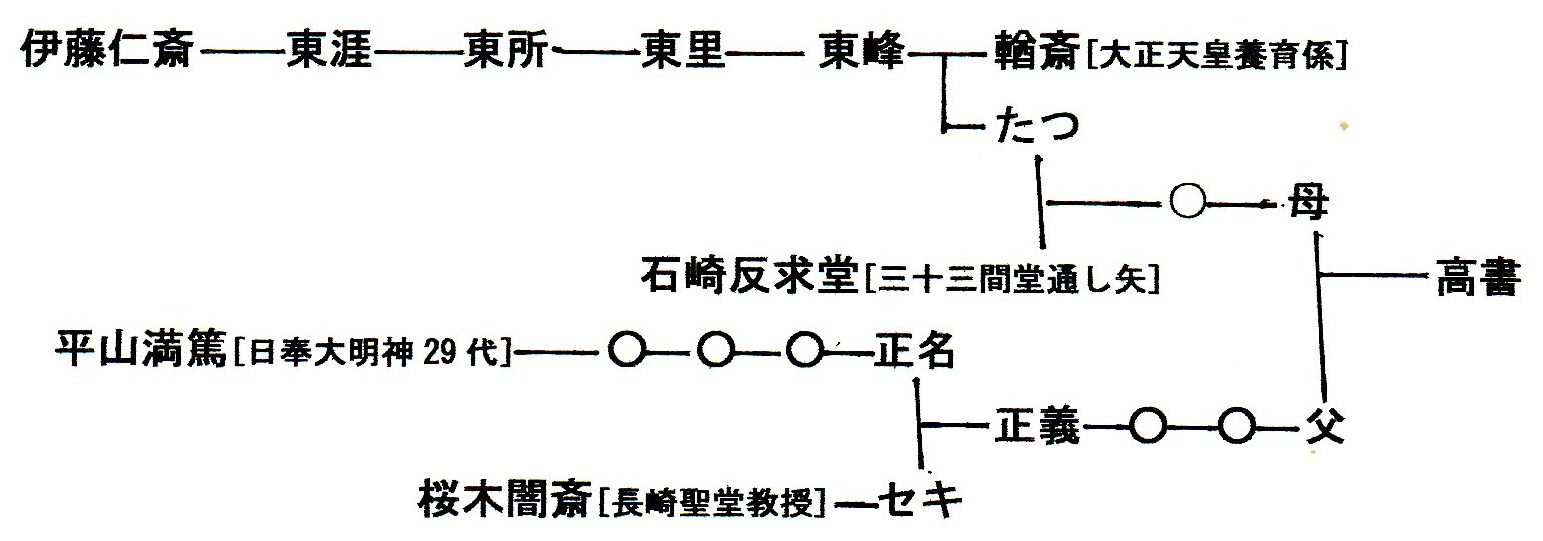

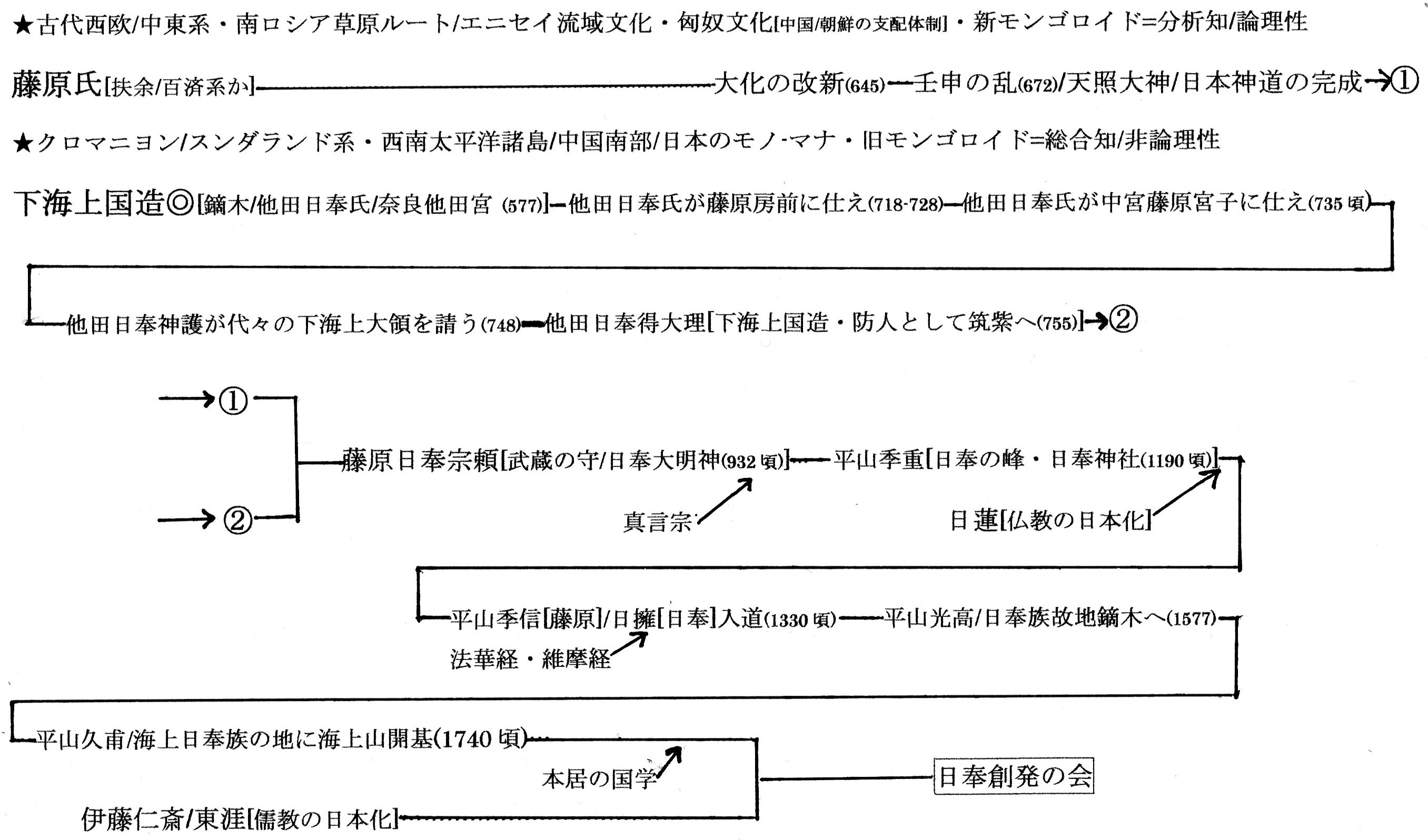

�@�m�ւ̎v�z���l����O�ɁA���炽�߂ē��_�̌n����H���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B���Ɍf�������_�p���}[2�ɐ��ɒ��ڂ��ĉ�����]�Ƃ����悤�Ȃ��̂����܂����B����@���ȍ~�͈ꉞ���Ƃ̌n�}�ɂ���Ă��܂����A����ȑO�͑z���ō쐬���܂����B���m�ɂ��邽�߂ɂ́A���̕���̊w�҂ɔC���������ǂ��Ǝv���Ă��܂��B�������A���̌p���}�́A�����{��k�ЈȌ�̓��{�l���ێ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�z�̉𖾂ɕK�{�̂��̂ƂȂ�Ǝv���쐬���܂����B���_�̋N���́A���Ƃ̂��錻�݂̓L�̒n�ɏZ��ł����l�X�̐��_�ł��B���̐��_�͔��S���_�I���_�œꕶ��W���̌`�ۂɏے�����Ă��܂��B���̌����͒����嗤�암�̌Ã����S���C�h�̐��_�ŁA�X�ɂ��̌����̓A���^�~���ǂ̓��ɑ�\����鏉���z���T�s�G���X�̐��_�ŁA���̐��_�͖�20���N�̎��Ԃ������Đl�X�̐S�̒��Ŕ|�{����A���̈ꕔ�͌��ɖk����̘_�����̉e���̉��ɘV�q�v�z�Ƃ��ēZ�߂��Ă��܂��B����A���i��C�����ĕ������ɒ��C��������@���͓������̏o�g�ł���\���������A�V�����S���C�h�̌n���ɑ����Ă��܂��B���̐V�����S���C�h�́A�����嗤��k�サ���Ã����S���C�h�����̃����S���t�߂ŁA������5000�N�قǑO�ɒa�����`�������Z���E�A�[���A�n�̘_�������z�����Đ��͂��g�債�āA���]���ē쉺���Ē����ɒ鍑����葱�����l�X�ŁA��\�I�v�z���Ƃ����܂��B���̂��Ƃɂ��āA�m�ւ́w���f�����x�̒��ŁA�u�E�q�́A�����암���_�̋����Ɩk�����_�̋����Ǝ��w�Ԏ҂Ƃ��Ă̎q�v�̋����Ƃ�����B���₩�ȑԓx�ő��l���A�����Ȃ��Ƃ�����Ă��Ȃǂ��Ȃ��̂��A�C���a�Ŏv�����̂���암�̐l�X�̐��_�̋������B���̐��_���w��ŕ⋭����Ǝ̋����铿�̍����l�̋����ɂȂ�B�����Z�𗊂�ɂ��Ė��������Ď��Ȃ��咣����̂��A�C��̌������E���Ȗk���̐l�X�̋������v�ƌ����Ă��܂��B

�@���̂悤�ɁA���_�ɂ͌Ã����S���C�h���_�ƐV�����S���C�h���_�����݂����������ŁA�Ã����S���C�h���_�����Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B�嗤����V�����S���C�h�̐��_�������ēn�������Ñ���{�̎x�z�w�́A�����{�Ɏc�����Ă����Ã����S���C�h�̐��_�ɂ�������āA���̋z���ɓw�߂܂������p�\�̗��ȍ~�̍��ƓI�v���ŁA�����s�䓙���n�߂Ƃ��銯���@�\�ɂ���ē��{�_�����n�o����܂����B�������A����͓��{������ɂ͗D�ꂽ���̂ł������A�u�l�Ԃ�������Ƃ͉����v�ɐG��Ă��锪�S���_�̐��_����͉������̂ł����B���̏�Ԃł͓V�c��̖{�������邱�Ƃ͏o�����ɁA�����Ɏ����Ă��܂��B�V�c�����_�́A����Ȋw[���ΐ����_��ʎq�͊w]��x���N�\���N�w���Njy���Ă����Ԃ̏�̑n���͂�����ӎv�ł���A5000�N���̕����ƌĂ�ė������̂��Njy���ė����_�����̊�Ձc����[�o�ρv�E����[�R��]�E�m��[�w��]��3�̃p���[���狗����u�����_�ł��B�ɓ��m�ւ�x���N�\���̎v�z�́A�_��������̋����̎����������Ă���悤�Ɏv���A�����{��k�Ќ�́A�����Ď��{��`�����̓��{�A�ہA�S�l�ނ̎v�z�̊�ՂƂȂ���̂ƍl���A�b��i�߂čs���܂��B

�@�Ɋւ�钆���j���G�c�Ɍ��܂��ƁA���͂�����œ암[������]�Ɩk��[�_����]�Ƃ̎Љ�\���̈Ⴂ���A����Ƌ��Ɏ��X�ƐV�������l��n�����ė��܂����B�암�͌Ã����S���C�h�̒n�ň�삪�s���A�k���͐V�����S���C�h�̒n�Ŏ�̎�ƃq�G�E�A���k�삪�s���Ă��܂����B���͍͂��̐����E���z�̈ʒu����n�т��q�̗v�Ƃ��āA���̉�����œ�k�ɑ傫������ړ����鋐��Ȕ×����J��Ԃ��Ă��܂����B���̂��߁A�^���̉e�����Ȃ���̗v�̒n�тœ�k�̎Љ�\���̈Ⴂ�ɂ�鉿�l�̑n��[�n��]���n�܂�܂����B�悸�́A�암����̂Ƃ������i���Ղɂ�鉿�l�̑n������ՂƂ�����[��]�������N����A�����Ėk���̎�Ŕ|��ꂽ�ړ��͈͂̍L�����i���Ղ��s���u[��]�������ĉ�����|���đ䓪���܂����B���̟u���ォ�玩�R�_[���]���J��Վ����d�v���𑝂��čՐ���v[�_����]�̉������a�����܂����B�����ցA�V�����S���C�h�̔��˂̒n�G�j�Z�C��㗬��ɋ߂����k��������A�m�͂ɂ�铝���ɏG�ł�������������āA�o�ϗ͂ɂ�����u������|���āA�l�i�_[�V]�̖��ɂ�镶������[�_����]���n�߂܂����B���͐l�ςd���邱�Ƃɂ���ēV����q��o����Ƃ������������܂�A�N��̐l�ԂƂ��Ă̌���[�V�q]�ƌ���[�c��]���m�����܂����B�������A�������̕������x���s���l�܂��āA�t�H����(BC770-403)���}����Ɛl�����|���������������܂����B���̎���ɓ암�̑^���ɐ��܂ꂽ�Ƃ����V�q���u���v[�_�����������ꂽ������]����̂Ƃ����������L�߁A�����ċȕ��Ƃ������ƃq�G�E�A���k��̋��E�̈�Ő��܂ꂽ�E�q(BC551�]479)�����̕�����`�̕����𗝑z�Ƃ��u�m�v[�������������ꂽ�_����]���ō��̓��ڂƂ�����N�����܂����B���̎́A�Ўq�E䤎q�Ǝp����Ę_���I���W�𐋂��܂������A�`����ɂ͕����B��ɉ�A����������ɂ͗��M�����������Ԃ�����҂����������߂ɁA�͐����̎v�z�ƂȂ邱�Ƃ��o���܂���ł����B����̐������O�͉��V�v�z[����ƘV�q���@�̌��Ђɋ��߂�E���҂Ƃ͑���Ȃ�]�ł���܂����B�ɂ�钆�ؒ鍑�̍��i�͉���[��c�@]�ɂ���Đ�������āA�㊿�̂R��͒�̎��ɔ��Պω�c[�����S�N(AD79)]���J����Ď��Ƃ��a�����܂����B���̂悤�ɍE�q�́u�m�v�͐V�����S���C�h�̘_���������Ă��邽�߂ɁA���Ƌ@�\���_��������ɏ]���ē����҂ɍ̗p����A�V�q�́u���v�͘_�������Ⴂ���߂Ɏ��オ����ɏ]���Đ������O�Ƃ��č̗p����Ȃ��Ȃ�܂����B

�@�����w[������z���Čp�����ꂽ�l�ς̓�]�Ƃ��ė��������v��ɁA��q(1130�]1200)�͓V��[�F���̖@��]�̈ꕔ�ł���l�Ԃ̐S�Ɂu�m�E�`�E��E�m�v�Ƃ����{�R�̐������݂���Ă��邽�߂ɁA�l�Ԃ͖{���I�ɓ����I���݂ł���ƌ����A�l�Ԃ��S�{����ɂ́A���Ӗ��Ȏ�ϓI�z�Ɋׂ�Ȃ��悤�Ɍ����̐��E�ƌ���ۂ��Ȃ���A�u���v�����߂邱�Ƃ�����Ƃ��āu��q�w�v���������܂����B���̂��Ƃ́A�u��̔p���v(�����@:840-846�̕����e��)�̉e���������̒��������ɂ͎c���Ă�����̒��Ŋ����ł�������q�́A�o�Ƃ��ē��ς���u���������v������Ƃ��镧���Ƃ̈Ⴂ�����������v�f������܂��B�������A�ɓ��m�ւ́A���z�����̉e��������̂ł��傤���A��q�̐����u�i������[�����ɐG��ė������߂�]�v�ł́A���ǂ́u�V���v��Njy���邱�ƂɂȂ��Đl�Ԃ̐S���E���Ă��܂��A�V���̋�����T�́u�����v�Ɠ������Ɣᔻ���܂����B�m�ւ̐l�Ԋ����ςł́A����̊ւ�荇���ɂ����Ċ����Ƃ��ĕ�炵�Ă���l�Ԃ́A���܂�Ȃ���ɂ��Ď�g�ɒ����Ă���Ƃ����u�l�ϓ��p�v[�Êw�E�Ë`�w]������Ă��܂��B���B�����X�̐����Ől�X�Ə��荇���Ȃ���A�P�����肽���P�����Ă��������Ǝv��������l�ԂƂ��Ă̓�[�l��]���̓��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�ނ́u�ڂ����Ƃ����Ȃ킿����������Ȃ�A�����Ƃ����Ȃ킿�K�����Ȃ�v���ڑ��Ɍ�������̂̒��ɂ��������̂���ׂ��p������̂ł����č����Ɍ�������̂ɂ͋�������ł���ƁA�܂��u�l�̂ق��ɓ��Ȃ��A���̂ق��ɐl�Ȃ��v���l�Ԃ̊������̌������ꂽ���̂����ł��̓��𗣂�Ă͐l�Ԃ͑��ݏo���Ȃ��ƁA�܂��A�l��͏��荇���l�X�ɋ��ʂ��銴��ŁA�m���ɂ���ď_�炩����ނ��Ƃɂ���čō��̓��u�m�v�ɓ��B���ׂ����Ƃ������Ă��܂��B

�@�m�ւ͂قƂ�ǓƊw�Ŏ�q�w���w�сA�ŏ��͎�q�w�Ɋւ���_���������Ă��܂����B���̌�A��q�w�́u�m�͈��̗��v�ɋ^�������āA�u�m�̓�����A�ꌾ�ɂ��Ă��������A�H�����̂݁v�Ƃ����A�u�m�v�͉F�����l�Ԃɕt�^�����ō��̓��ł���Ƃ����l���ɓ��B���܂����B���̌�A�Ë`���ɂđ����̐l�X�ƕ����Ɋw�э����ė��V[�Ռo�F��̑�������]�̉v��Nj����܂����B�]�ˎ���Ɍ��炸�����̉��l�ς��x�z���錻��ɂ����Ă����Ă͂܂邱�Ƃł����A�w��𐬐ю�`��o���̓���ɗp����ƁA�����S�����l��٘_�̗��l���D�G���ƌ������ĕ��𗘂����Љ�Ɋׂ�ƌx�����Ă��܂��B��q�w�ł͗��C�_�Ƃ����āA�F���ɂ�����v�}�̂悤�ȓ���������u���v�Ƃ��̍ޗ��ƂȂ�u�C�v�Ŏ����͐��藧���Ă���Ƃ��Ă��܂��B����ɑ��āA�m�ւ́u���Ȃċ�����v�Ɣᔻ���āu���v�̑��݂�ے肵�A�S�̒ʂ�Ȃ��u���v���Љ�����Ǝc�E�����ȐS�����s����悤�ɂȂ�̂ŁA���������Ƃ��������ł���S�����R�Ɋ����o����Љ�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ɣᔻ���܂����B�ނ́A�ꌳ�C���ɂ���āu�C�v�͑��Â̐̂���S�F���ɑ��݂��A�u���v��u���Ɂv��u���v�ŃR���g���[���������̂ł͂Ȃ��Ǝ咣���܂����B�����āA[�C�v���������邱�Ƃœ�̐���[��]������A���̓�̍�p�ɂ���ĐV�������l�����܂��ƌ����܂��B�w�m�֓��D�x�ɂ́u���͗�����Ă������Č�ɉ����B���Ȃ�����Ȃ킿�����ĉ������ƂȂ��B����V�n���R�̗��A�����̐�����Ɏ���܂ŊF�����炴��Ȃ��B������O�ɍX�ɓ����Ȃ��v�ƋL����Ă��܂��B����͕����������ł����A������x������ӂ̎v�l��T���Ă���l�����܂Ƃ߂܂��B����G���̏ꗝ�_�E�V�c��E���_[�����[�C��]�E�ꕶ��W���E�u���b�N�}�^�[�̑��݂ɒʂ�����̂Ǝv���Ă��܂��B�l�Ԃ����܂ꂽ�����玝���Ă���u���v�́A�����̂���̑c��B�̓��X�̐����̒��ŏW�ς��ė����u���v���K������u�w�v�ɂ���Ă̂ݖ�����āu�m�v�ɓ��B���邱�Ƃ��o����Ƃ����܂��B���̐��ň�ԑ�Ȃ��Ƃ͐�����Ƃ�������[���̎��Бn�݂̗��R]�ŁA��������������邱�Ƃ�m���ƌ����܂��B�������A���̎���Ȍ�ɂ͂��̊Ԃɂ��킢���D�މ��B�����ꂽ���߂ɁA�Z���ȉ������J��Ԃ������悤�ɂȂ�܂����B�l��������悤�ȍs�ׂ�����āA���s�����r�ނ悤�Ɍ�F���A�Ⴆ���肪�����̓w�͂�F�߂Ă���Ȃ��Ƃ��A���Â�ۂ������邱�Ƃ���ł���Ƃ����܂��B[�V�q������]�F���͗����Ȃǂő����������̂ł͂Ȃ��A���B�ɂƂ��đ�ȁu���v�͓���̔ڋ߂ȏo�����̒��ɑ��݂�����̂ŁA���������l��L�c�l�̂悤�ɑ��l���x���Ă����C�Ȑl�������悤�ȋP�����������Ȃ��̂ł͂���܂���B